ハモ漁船に乗り込み12時間。雨が人の害になることもあれば、雨で潤う海もある。人は自然に生かされていると改めて感じます。

梅雨開けの夕暮れ時に徳島の漁港から船に乗り込み12時間。心地いい海風に吹かれながら、鱧漁の撮影をさせていただきました。梅雨の雨で山から栄養塩が流れ出すと、プランクトンも豊富になり、海の中の魚も活発になります。淡路島の南、紀伊水道の海底の泥の中に眠る鱧は、夜になると海底にでてきてエビ・カニ・イカ・タコを捕食します。この時期をめがけて夜の瀬戸内海の洋上は多くの船が漁をしています。今回は、鱧漁の漁船に加えて、京都の祇園祭や大阪の天神祭にあわせて新鮮な鱧を届ける技術をもった保冷トラックのドライバーさんにもお話を伺いました。鱧の生態を熟知しているからこそ、みなさんの食卓に新鮮な魚をお届けできます。

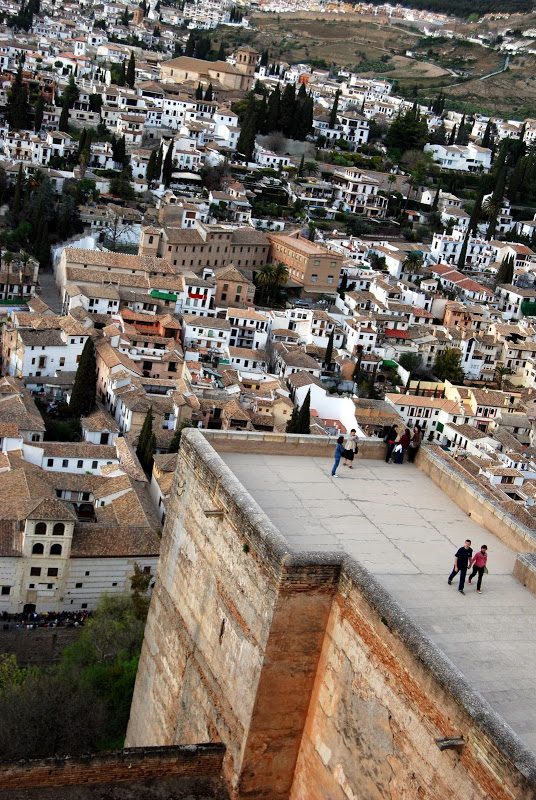

I got in a fishing boat and took photos of Conger pikes in the Kii Channel, Seto Inlnd Sea. After rainy season, nutritive salts flow into the sea from mountain. Therefore, after rainy season, they start to move about actively in search of food, and they prey on shellfish, squid and octopus. And you can see some fishing boats on the horizon in Seto Inland Sea, Japan.

Conger pike (Hamo) is a kind of fish classified in the Muraenesocidae family, order Anguilliformes. Conger pike is treated as a luxury foodstuff in Japan. Especially, it is eaten at Gion festival of Kyoto pref. and Tenjin festival of Osaka pref., Japan. It is said that its Japanese name ‘hamo’ stems from the word ‘hamu’, which means bite and eat, because it always attempts to bite.

2017年7月撮影 – July 2017

鱧(ハモ)追う、夏の航海。鱧は、京都の祇園祭に欠かすことの出来ない夏の風物詩です。

朝4時、12時間の漁を終えて美しい朝焼けを背に浴びながら港に戻ると、待っていた屈強な男たちが素早く丁寧に選別しながら鱧を活魚車に移し替える。時季と天候によって鱧が何を食べているのか見極め、生け簀の温度を調整する。

夏の夕暮れ時、心地よい風に吹かれて徳島の港を出発した。数日続いた雨が山から運んだ栄養は、瀬戸内の魚を育ててくれる。

1時間半ほど船を走らせると、淡路島の南に位置する紀伊水道に到着した。まわりにもユラユラとゆれる漁船が浮かんでいる。目当ては海底約60mの栄養豊富な泥の中で育つ鱧だ。鱧は生命力が強く、交通手段が未発達だった時代に暑い夏の京都で食べることの出来た貴重な海の幸だった。暗闇の海上で、レーダーに映る周囲の漁船の配置を見て、戦略的に網を海底に投げ入れ引き上げる。その作業を一晩中繰り返す。

漁船や輸送車の近代化が進んでも、多くの美食家を唸らせる瀬戸内の旬の味は、こうした職人たちの経験と技術に支えられている。

今回は新鮮な鱧を流通させるのに欠かせない

保冷トラックの運転手さんを取材させていただきました。

餌が小魚なのか、エビなどの甲殻類なのか、タコやイカなのかなど

鱧の状態によって、水の温度などを調整して輸送するのだそうです。

参考:徳島魚類有限会社

ハモ料理

2015年7月撮影

鱧のフリット。ふっくらして美味しかった!

ビールのおつまみにぴったり。

sea eel(pike conger)

They are the same companion as eels and locusts and have a slender body shape. It grows by eating small fish and shrimp, and large fish can be over 2m. Fish that are indispensable for summer festivals in Kyoto and Osaka, and seaweed from Kagawa Prefecture were also shipped to the Kansai area. It is a fish that is difficult to cook for ordinary people, but its taste is delicious and treated as a high-class fish.

ウナギやアナゴと同じ仲間で、細長い体形をしています。小魚やエビなどを食べて育ち、大きいものは2m余りにもなります。京都や大阪の夏祭りには欠かせない魚で、香川県産のハモも関西方面へ出荷されていました。一般の人では料理しにくい魚ですが、その味わいは美味で高級魚として扱われています。

とくしまのはも|徳島県|全国のプライドフィッシュ|全国漁業協同組合連合会

全国トップクラスの漁獲量を誇る、徳島県の「ハモ」。獰猛な顔に似合わず上品な甘みと旨味。関西における夏の味覚の代表格

漁獲量・漁獲金額とも、徳島県が全国トップクラスを誇る「ハモ」。特に関西で根強い人気がある魚で、京都の祇園祭や大阪の天神祭には欠かせない夏の味覚となっています。特に「はもの落とし」(湯引き)が定番で、美しい純白の身に合う上品な甘みや旨味を堪能できます。

8、9月の産卵期を控えた6、7月のハモは、栄養が行き届いてひときわ美味しくなり、いわゆる旬を迎えます。また、秋になってからも味に深みが出てくるため、ハモの旬は梅雨時期と秋の2回あるとされています。ストレスの軽減が旨さにつながることを発見!運搬・流通の工夫で、上質なハモを食卓へお届け

ハモは底曳網と延縄で漁獲され、主に徳島市から牟岐(ムギ)町の漁港に水揚げされたものが、水槽で運ばれて活魚として流通します。底曳網は、紀伊水道の砂泥底で操業。延縄は、紀伊水道や太平洋の海底(水深60~100m)にイワシ、アジ、サバなどのエサを付けた縄を仕掛け、数時間後に巻き上げて漁獲します。

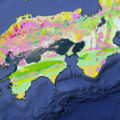

三波川変成帯(さんばがわへんせいたい) – Wikipedia

三波川変成帯(さんばがわへんせいたい)は中央構造線の外帯に接する変成岩帯である。日本最大の広域変成帯とされ、低温高圧型の変成岩が分布する。名称は群馬県藤岡市三波川の利根川流域の御荷鉾山の北麓を源流とする三波川産出の結晶片岩を三波川結晶片岩と呼んだことに由来する。三波川帯とも呼ばれる。中央構造線を挟んで北側の領家変成帯と接する。

四国山地

四国中央部では最も広い幅である約30kmの三波川変成帯が分布し、御荷鉾・秩父変成帯を含めば幅約50kmに達する。三波川結晶片岩の層序は以下のように区分される。・吉野川層群、上部層群、大生院層

・中部層群、三縄層、小歩危層

・下部層群、川口層、大歩危層これらの内、三縄層が最も広く分布し、中心部は石英片岩を伴う緑色片岩層からなる。それゆえ愛媛県の変成岩の分布域の割合は高く、この緑色片岩は「伊予の青石」として珍重される。三縄層の上部には角閃岩体が分布し、東赤石山北山麓の五良津山から二ッ岳に至る五良津岩体がある。

この五良津岩体では柘榴石角閃岩やエクロジャイトなど高圧下で生成した変成岩が見られる。東赤石山にはマントル物質と見られる超塩基性岩である橄欖岩体も分布しクロム鉄鉱が含まれ、橄欖岩が変質した蛇紋岩も分布する。また、キースラガーと呼ばれる含銅硫化鉄鉱の鉱床は三縄層に集中して見出され、別子銅山もその一つである。

四国山地の内、石鎚山脈は主に三波川結晶片岩を基盤岩とするが、第三紀の堆積岩に広く覆われ、石鎚山から面河渓を中心とする直径約7kmの領域は第三紀に噴出した溶岩である安山岩に覆われる[13]。四国山地に挟まれた、吉野川が刻む渓谷である大歩危、小歩危には結晶片岩が露出し、褶曲による背斜構造が見られる。四国では大規模な横臥褶曲構造が見られ、このうち主なものは肱川河口付近の長浜横臥褶曲で南側の御荷鉾帯や秩父帯の上に衝上し「長浜ナップ」と呼ばれ、もう一つは四国中央部の辻-猿田横臥褶曲で長浜ナップの上に重なり「辻-猿田ナップ」と呼ばれる。

一方で、大歩危地域に分布する三波川結晶片岩類のうち、三縄層中のジルコンの多くが1900-1800Maの年代を示すのに対し、小歩危層は92±4Ma、川口層は82±11Maと若く四万十帯北帯付加形成の年代に近い。このため、小歩危層および川口層を「四万十帯北帯」あるいは「四万十変成帯」と分類する方が適当であるとする説もある。

祇園祭に付物のハモ。生命力が強く産卵前、夏の瀬戸内ハモは生きたまま京都まで運べた。湯引きが人気だが焼霜が好き。しかし、なんと言っても脂の乗った秋から冬ハモのしゃぶが絶品。3500本の骨を持つと言われ、骨ぎり(一寸約3cmに25~25回包丁を入れ、すんでのところで皮を残す)は必須。#美食地質学 pic.twitter.com/gP9A16CynB

— 巽好幸 (@VolcanoMagma) December 5, 2020

ハモの巣を成す三波川変成帯。プレート沈み込みで数十km(世界には>100kmのものもあり)まで持ち込まれてた海洋物質(海洋・海溝堆積物、海洋地殻玄武岩、海山の玄武岩やサンゴ礁)が、おそらくプレートの沈み込み角度が急に浅くなり絞り出されて上昇して付加体へ貫入。#美食地質学 #郷土料理 #徳島 pic.twitter.com/KX8AspqoAl

— 巽好幸 (@VolcanoMagma) March 5, 2022

京都祇園祭の食材ハモ。産卵前の初夏、金ハモの秋が旬だが、きっと脂の乗った冬ハモも美味いはず。落としに焼き霜、しゃぶは絶品。ただ3500本と言われる骨を刻む上手な骨ぎりが必須。手を氷で冷やして骨抜きの秘技(?)を施すと昇天ものの刺身に。ハモは海底に巣穴を作る。#美食地質学 #郷土料理 #徳島 pic.twitter.com/gy3E1Cp6tQ

— 巽好幸 (@VolcanoMagma) March 2, 2022

瀬戸内海東端にある大阪湾には多様な魚介が生息。明石・紀淡海峡の高速潮流と内湾の穏やかさを併せ持ち、さらに淀川などが森の栄養分を運びこみプランクトンが湧く。淀川の水を飲むと言われる鰻やハモは絶品。金太郎イワシも梅雨イワシと言われ、脂の乗った刺身は最高!#美食地質学 #郷土料理 #大阪 pic.twitter.com/e9by7Ee0Yr

— 巽好幸 (@VolcanoMagma) November 15, 2021

徳島がハモ水揚げ国内トップクラスであるのは海底地質のせい。三波川変成帯の泥質片岩が沖合に広く分布。これが海底にハモが巣穴を掘りやすい環境を作る。漁獲量トップの兵庫県の産地も淡路島沼島南方のこの海域。地滑りなど災害を起こす変成岩は一方で素敵な食材を育む。#美食地質学 #郷土料理 #徳島 pic.twitter.com/OS0nSuHTww

— 巽好幸 (@VolcanoMagma) March 3, 2022

三波川帯の岩石は、プレート運動で海溝堆積物などが約80kmの深さまで持ち込まれ800度程度まで加熱された高圧変成岩。それがなぜ地表まで上がってきたのかはまだ未解決だが、プレートが高温になり沈み込み角度が小さくなった結果絞り出されたのかも。でもハモはこんな大変動は知らない。#美食地質学 pic.twitter.com/aZuvHY1xLi

— 巽好幸 (@VolcanoMagma) December 7, 2020

ハモといえば淡路島の南に浮かぶ沼島。このの沖に「ハモの巣」があり、海底の泥に穴を掘って生息する。この辺り、中央構造線の南側は「三波川変成帯」と呼ばれる硬い地層だが、泥質(↓青色系統)部分は海底では柔化して穴が掘りやすくしかも崩れにくい。その南側は砂がちでハモには✖︎。#美食地質学 pic.twitter.com/6MARdl3aAg

— 巽好幸 (@VolcanoMagma) December 6, 2020

流れが速い「瀬戸」周辺には、陸域の花崗岩由来の硬い石英が多い粗い砂が堆積。サワラやフグ、それに香川の隠れた逸品オコゼの産卵と生育に最適。一方「灘」の改定はやや細かい砂泥からなり、アナゴやハモ、国内最大の二枚貝絶品タイラギに好都合。多様な海底が多様な魚介を育む。#瀬戸内海のヒミツ pic.twitter.com/0LveRd416S

— 巽好幸 (@VolcanoMagma) July 2, 2020

![【高知】魚を守る道、アイスハーバー型らせん魚道 – [Kochi] Ice Harbor type spiral fishway](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/50244-featured-120x120.jpeg)

![【香川 8/4-6】真夏の夜の夢2023 in マザーポート高松 - [Kagawa] Setouchi Summer Festival](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/51118-featured-120x120.jpg)

![【香川】春日川の川市 – [Kagawa] River market of Kasuga river](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/49605-featured-120x120.jpeg)

![【香川 2/11】男木島のスイセン郷。1100万本のスイセンと海鮮魚市場 – [Ogijima island] blooming daffodils and fish market](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2013/03/ogiijma-kaisen-walk-800x536.jpg)

![【香川 3/16無料】国指定特別名勝・栗林公園の開館記念日 – [Kagawa 16 March Free] Special Beauty Spot “Ritsurin Garden”](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/03/ritsurin-garden-800x533.jpeg)

![【香川】はざまのいちじく(無花果) – [Kagawa] Fig of Hazama, Mannou town, Kagawa pref.](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2017/08/fig_hazama_mannou-town-800x450.jpg)

![【香川 8/4,5】 年に2日だけ渡れる神の島『津嶋神社』 – [Kagawa] Tsushima Shrine, an island of God that can be crossed only two days a year.](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2023/08/tsushima-shrine_kagawa-800x533.jpeg)

![【香川】地球で冷やした冷風が吹き抜ける!高鉢山の風穴 – [Kagawa] Earth-cooled winds blow through! Blowing cave in Mt. Takahachi](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/07/Blowing-cave_fuketsu_mt-takahachi-800x533.jpg)

![【香川 2025年9月頃】サンポート高松に外資系ホテルが開業予定 – [Kagawa Around Sep. 2025] New hotel will open in Sunport Takamatsu](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2022/06/sunport-takamatsu_hotel-800x533.jpeg)

![【香川】素婆倶羅(そばくら)神社 – [Kagawa] Sobakura shrine](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2023/03/kotoden_sakura_shrine-800x533.jpeg)

![【徳島 国指定史跡】前方後円墳をトンネルが通る!『大代古墳(おおしろこふん)』 – [Tokushima / National Historic Site] Ōshiro Kofun Ancient Tomb](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2021/11/oshiro-kofun-ancient-tomb_01-800x534.jpg)

![【愛媛】スイスからやってきた新居浜・大島 『ジャックのパン屋』 – [Ehime] Jack’s bakery at Ni-Oshima island](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2014/10/jacks-bakery_Nioshima-island.jpg)

![【香川】あの世へ向かう銀河鉄道のよう。与島の盆踊り – [Kagawa] Bon dance of Yoshima Island](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2023/08/yoshima_bondance-800x533.jpg)

![【香川】丹下健三設計の香川県庁舎で撮影された映画『Arc アーク』 – [Kagawa] Movie “Arc” filmed at Kagawa Pref. Office (Kenzo Tange 1958)](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2021/06/ark_movie_00-800x450.jpeg)

![【香川】ミヤモト惣菜店 – [Kagawa] Miyamoto Souzaitenten Delicatessen](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2020/04/miyamoto-sozaiten_00-800x534.jpg)

![【香川】豊浜ちょうさ祭り – [Kagawa] Toyohama Chousa Festival](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2014/10/toyohama-chousa_festival.jpeg)

![【香川】屋島山上交流拠点施設『やしまーる』 – [Kagawa] The Yashima Exchange Center “Yashimāru”](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2022/07/yashimaru_kagawa_takamatsu-800x534.jpeg)

![【香川 4/12-30】樹齢800年の孔雀藤。香川県高松市の岩田神社 – [Kagawa 4/12-30] Peacock Wistaria at Iwata shrine](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2018/04/ishida-shrine-800x534.jpg)

![【愛媛 国の登録有形文化財】今治ラヂウム温泉 – [Ehime / National tangible cultural property] Imabari Radium Hot Spring](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2022/12/imabari-radium-hot-spring-1-800x533.jpeg)

![【香川】重森三玲『無染庭』四国遍路86番札所 志度寺 – [Kagawa] Mirei Shigemori designed garden at Shidoji Temple Garden](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2020/07/shidoji-temple-800x534.jpg)

![【9/4 生誕109年】丹下健三 伝統と創造 瀬戸内から世界へ – [4 Sep., 109th anniversary] Kenzo Tange Exhibiton From Setouchi to the World](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2022/09/kenzo-tange-800x533.jpeg)

コメントを残す