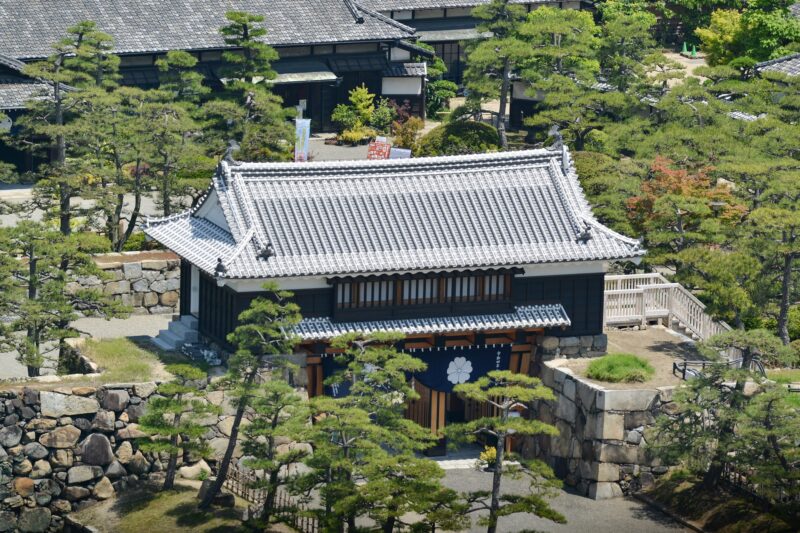

1945年8月6日に原子爆弾が投下された広島の地に平和のシンボルとして献堂されたカトリック教会「世界平和記念聖堂」。広島の原爆犠牲者を弔い、世界平和の実現を祈念する場としてつくられた教会です。カトリック幟町教会主任司祭フーゴー・ラッサール神父が発案。1950年8月6日に着工、1954年8月6日に完成しました。設計は、村野藤吾(むらのとうご)。鉄筋コンクリートの柱梁フレームにセメントモルタルレンガを充填する新しい手法。国指定重要文化財。

The Cathedral of World Peace, a Catholic church dedicated as a symbol of peace in Hiroshima, where the atomic bomb was dropped on 6 August 1945. The church was built as a place to mourn the victims of the atomic bombing of Hiroshima and to pray for the realisation of world peace. Conceived by Father Hugo Lassalle, head priest of the Catholic Noboricho Church, construction began on 6 August 1950 and was completed on 6 August 1954. Designed by Togo Murano. New method of filling reinforced concrete post-and-beam frames with cement mortar bricks. Designated as a National Important Cultural Property.

世界平和祈念堂

住所:広島県広島市中区幟町4-42 [Google Maps]

設計:村野藤吾

彫刻:円鍔勝三

構造:内藤多仲

施工:清水建設広島支店

竣工:1954年(昭和29年)8月6日献堂

受賞:DOCOMOMO JAPAN選定 日本におけるモダン・ムーブメントの建築(2003年)、国指定重要文化財(建造物)(2006年)

World Peace Memorial Hall

Address: 4-42 Nobori-cho, Naka-ku, Hiroshima City, Hiroshima Prefecture

Designed by : Togo Murano

Completed : Dedicated on 6 August 1954

Awards : Selected by DOCOMOMO JAPAN as an architecture of the Modern Movement in Japan (2003), Designated as a National Important Cultural Property (building) (2006)

2024/04/13撮影

コンクリートのフレームとレンガで構成。

聖堂正面の特徴的な欄間彫刻は、キリスト教の7つの秘跡を表しています。

彫刻家武石弘三郎が原型を作り、広島県御調町出身の彫刻家円鍔勝三と坂上政克が、現場で制作したもの。

鐘楼の高さは塔部分で45m、十字架を含めると56.4m。

随所にある花弁形や円形や木瓜型の開口部に日本的意匠が取り入れられています。

全長57m、東端に花弁形平面のドラム。三廊式バシリカ(basilica)会堂。

世界平和祈念堂。

![【広島】国指定重要文化財「世界平和祈念堂」 - [Hiroshima] Memorial Cathedral of World Peace](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/05/World-Peace-Memorial-Hall-800x431.jpg)

竣工当時、西北方向よりの俯瞰。写真右隅の切妻の建物が講堂「ザビエル・ホール(ザビエル記念館)」(現存しない)。(株)新建築社発行、「新建築1955年4月号」より。1955年4月25日発行。Wikipedia

世界平和祈念堂

住所:広島県広島市中区幟町4-42 [Google Maps]

設計:村野藤吾

彫刻:円鍔勝三

構造:内藤多仲

施工:清水建設広島支店

竣工:1954年(昭和29年)8月6日献堂

受賞:DOCOMOMO JAPAN選定 日本におけるモダン・ムーブメントの建築(2003年)、国指定重要文化財(建造物)(2006年)

World Peace Memorial Hall

Address: 4-42 Nobori-cho, Naka-ku, Hiroshima City, Hiroshima Prefecture

Designed by : Togo Murano

Completed : Dedicated on 6 August 1954

Awards : Selected by DOCOMOMO JAPAN as an architecture of the Modern Movement in Japan (2003), Designated as a National Important Cultural Property (building) (2006)

Assumption of Mary Cathedral, Hiroshima

The Assumption of Mary Cathedral also called Memorial Cathedral of World Peace is a religious building affiliated with the Catholic Church located in Hiroshima, Japan.

The church was designed by Togo Murano. It follows the Roman or Latin rite and serves as the principal church of the Diocese of Hiroshima which was created in 1959 with the bull Qui arcano of Pope John XXIII.

Pope John Paul II visited the church on his tour of Japan in February 1981. It was built in tribute to the victims of war and the atomic bomb that was dropped on the city. Father Enomiya-Lassalle, who was exposed to the atomic bomb in Hiroshima, began construction in 1950 and it opened in 1954.

ポール・ボナッツからの影響としては、村野は別のところでも同じポール・ボナッツとフリッツ・ショーラー設計によるシュトゥットガルト駅(英語版)(1911年-1927年)のことにも触れている。しかし聖堂と鐘楼の組み合わせの構成という点から言えば、スイス・バーゼルにあるカール・モーゼル(ドイツ語版)の聖アントニウス教会(ドイツ語版)(1927年)との類似性がよく指摘されるところである。

外観は違うが、インテリアにおいてはスウェーデンの建築家イーヴァル・ユストウス・テングボム設計によるストックホルム郊外のヘガリット教会 (スウェーデン語版)(1923年)の影響もあげられる。実は、村野が1930年(昭和5年)の欧州外遊以来、1953年(昭和28年)にこの教会を再び訪れた際、この教会の中で「どうか、私に此の教会の作者のように才能を与え給え、どうか私の努力が死ぬまで枯れずに続くように導き給え」と祈ったというエピソードがあるくらい、村野藤吾にとっては重要な建築である。この1953年(昭和28年)のストックホルム再訪は、まだ世界平和記念聖堂の内部が最終的に仕上がる前のことである。

聖堂の内部の床はテラゾー現場研き仕上げ、祭壇の周りには大理石が張られている。内部壁面巾木はイミテーショントラバーチンで仕上げられ、内壁や柱は蛭石入のモルタル掻き落とし、色モルタル吹き付け仕上げとなっている。随所にある花弁形や円形や木瓜型の開口部に日本的意匠が取り入れられているほか、天井は鉄骨小屋組から吊るされた不燃板下地に檜小節材を打ち付けて、日本的な表情を見せている。当初の設計段階では軽量鉄骨をリブラスで巻き付け、プラスターアルミ箔張りで仕上げるつもりだったというが、いかにも村野藤吾好みではある。音響的な欠点を指摘され、現在の姿に落ち着いたとされる。

内陣の正面の壁はモザイクで「再臨のキリスト」が描かれているが、通常多くの教会で十字架か復活のキリスト像が置かれる中、この「再臨のキリスト」像には特別の意味がある。キリストの再臨とは世界が終わりを迎える日のことであり、神が人間の世界に直接介入し、キリストによる支配が確立される時である。キリスト教の信仰から言えば、すべての犠牲と聖徒たちの血が購われる時であり、したがってこの世の終わりを一足先に経験したかのようなヒロシマの地に建つ記念聖堂として、その終末観を色濃く示唆しているのである。それは絶望の果ての希望であり、また廃墟からの警告でもある。ヒロシマはその証言者であり、世界平和記念聖堂もまた、自ら歩んできた建築の歴史によってそれを記念する証人となっている。

外装はコンクリート打ち放しの柱梁に色モルタルを吹き付けて、自家製コンクリートレンガ積。外装の灰色のコンクリートレンガは広島の川砂を防水セメントと混ぜ、日陰干しにして固めたものである。コンクリートレンガの目地の間は広くとられており、ヘラでひっかいて荒く仕上げられている。レンガの積み方も平滑に仕上げるのではなく、わざと凹凸に突出させて陰影を深くし、壁面に表情の変化を付け全体の印象を柔らげている。雨跡や苔がつくことによっても色合いを変えるよう、村野の職人的手法によってモダン建築に経年変化が折り込まれているのである。

窓廻りは自家製コンクリートブロックに、現場制作のスチールサッシ打ち込み。聖堂正面の特徴的な欄間彫刻は、キリスト教の7つの秘跡を表しており、彫刻家武石弘三郎が原型を作り、広島県御調町出身の彫刻家円鍔勝三と坂上政克が、現場で制作したものが嵌められている。

メンテナンス用に設けられた外部作業通路が躯体からはみ出して、躯体とドラム部分の取り合いの悪い、いささか取って付けたような花弁状の複雑な八角形の形体の「ちょっと変わった丸屋根」のドームは、アメリカはニューヨークの実業家トーマス・A・ブラッドレーの寄贈によるものである。ブラッドレーの5万ドルにものぼる多額の寄付は、当時の換算レートで1800万円にもなり、初発計画時には聖堂建設費をほぼ満たす額であった。

しかし折からのインフレで建設資材が高騰し、ブラッドレーに追加の援助を求めたところ、聖堂をまるごと寄贈した形になるのではなく、自分の金が他人の寄付金の中に埋没してしまう事態に不快感を示し、それならばと、伝統的な大聖堂建築にとって最も重要な部分である内陣とその上部のドームにブラッドレーからの寄付金を充当するということで、追加資金援助の話がまとまったのである。つまり村野藤吾は最初はこのようなドームを付けるつもりはなかったということである。とはいえ、これはブラッドレーの売名行為から出たものではなく、ブラッドレー父子の1962年(昭和37年)の広島訪問の際までこの篤志は秘匿されていたことも、付記しておかなければならない。

村野が「まことに期待通りの結果が得られないで申訳ありませんが、これから十年後になったら何んとか見られるようになりましょう」と自ら語ったその言葉通り、この建築は他のコンクリート打ち放しのモダニズム建築にない美しい風化の気配を漂わせている。しかしながら建ちあがった当時は、丹下健三の広島平和記念資料館(1955年)とはまた少しばかり違った表情ではあったにせよ、一面の焦土と化した広島の大地に打ち放しコンクリートの素の力強さを見せてすっくと立ち上がり、ともに希望の象徴となったのである。

![【香川】川沿いをピンクに彩る80本の桜。湊川『河津桜ロード』 - [Kagawa] Kawazu Cherry Blossom Road](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/49092-featured-120x120.jpeg)

![『石清尾山古墳群』 – [National Historic Site] Iwaseoyama kofun Tumulus Cluster](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/44319-featured-120x120.jpg)

![【香川】高松の素敵な本屋まとめ - [Kagawa] Wonderful book shops at Takamatsu city](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/43920-featured-120x120.jpg)

![【香川 4/20】アスパラ大騒ぎ 2025 - [Kagawa Apr. 20] Aspara Osawagi 2025](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27191-featured-120x120.jpg)

![【香川】春日川の川市 – [Kagawa] River market of Kasuga river](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/49605-featured-120x120.jpeg)

![【広島 8/6】原爆ドームとは何か。世界遺産が語り継ぐ平和の象徴 – [Hiroshima 6 Aug.] What is the A-Bomb Dome? A symbol of peace passed down by World Heritage sites](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/07/Hiroshima-Peace-Memorial_Atomic-Bomb-Dome-150x150.jpg)

![【広島】阿伏兎観音 – [Hiroshima] Abutokannon](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2025/07/abutokannon_fukuyama_hiroshima_01-150x150.jpg)

![【広島】平和の軸線に建つごみ処理場。谷口吉生設計『広島市環境局中工場』 – [Hiroshima] Yoshio Taniguchi Design, ‘Hiroshima City Environmental Bureau Naka Plant’.](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2023/05/naka-plant_hiroshima-01-150x150.jpeg)

![【広島】映画『裸の島』舞台、宿禰島(すくねじま) – [Hiroshima] Sukunejima island, setting of the film The Naked Island.](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/12/sukunejima-island-150x150.jpg)

![【広島】嚴島神社 – [Hiroshima] Itsukushima shrine](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/10/itsukushima-shrine-150x150.jpg)

![【広島】基町(もとまち)高層アパート – [Hiroshima] Motomachi Apartments Hiroshima city](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/01/panorama_hiroshima-150x150.jpg)

![【広島 8/6】原爆ドームとは何か。世界遺産が語り継ぐ平和の象徴 – [Hiroshima 6 Aug.] What is the A-Bomb Dome? A symbol of peace passed down by World Heritage sites](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/07/Hiroshima-Peace-Memorial_Atomic-Bomb-Dome-800x533.jpg)

![【香川】七宝山 観音寺の鐘楼 – [Kagawa] Bell tower of Shippozan Kannonji temple](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2021/12/Bell-tower-of-Shippozan-Kannonji-temple_kagawa-800x534.jpeg)

![【徳島】果樹園がつくる20種類以上の無添加シロップ『川添フルーツ』 – [Tokushima] Kawazoe Fruit](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2021/02/kawazoe-fruit_tokushima_small-800x533.jpg)

![【香川】高松・中央卸売市場特別開放 – [kagawa] The Takamatsu City Central Wholesale Market](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2015/02/takamatsu-market-800x533.jpg)

![【愛媛】宇和島の牛鬼。秋祭り – [Ehime] Autumn festival at Uwajima city, Ehime pref.](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2019/10/Ushioni_Uwajima.jpg)

![【小豆島】みのりジェラート – [Shodoshima island] MINORI GELATO](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2021/06/MINORI-GELATO_Shodoshima-island-800x533.jpg)

![【香川】区内町御用達の骨付鳥専門店『寄鳥味鳥』 – [Kagawa] “Yoridorimidori”, Chicken with bone](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2020/12/Chicken-with-bone_Yoridorimidori_kagawa-800x536.jpg)

![【香川】船越八幡神社のオトグイ神事 – [Kagawa] Otogui ritual at Funakoshi Hachiman Shrine](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/12/otogui_mitoyo_kagawa-800x533.jpg)

![【香川】ことでんでお花見。挿頭丘駅(かざしがおかえき) – [Kagawa] Kazashigaoka station of Kotoden](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2023/03/kazashigaoka-sakura-kotoden-800x533.jpeg)

![【香川】甘い香り。いちご狩り スカイファーム – [Kagawa] Strawberry Picking “SKY FARM”](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2018/05/strawberry-800x534.jpg)

![【香川 1/11】高松市消防出初式 – [Kagawa 11 Jun] The Firefighter New Year’s Ceremony](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2026/01/The-Firefighter-New-Years-Ceremony-800x533.jpg)

![【徳島】 ゼロ・ウェイストアクションホテル『WHY』 – [Tokushima] Kamikatsu town Zero Waste Action Hotel “WHY”](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2020/12/hotel-why_kamikatsu_tokushima-800x533.jpg)

![【広島】瀬戸内海を望む礼拝堂『リボンチャペル』 – [Hiroshima] Ribbon Chapel](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2019/05/ribbon-chapel_onomichi_hiroshima-800x534.jpg)

![【愛媛】宮島さん。桜井・厳島神社の藁船流し – [Ehime] Miyajima-san. Straw boat floating in Sakurai, Imabari city](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2025/07/miyajimasan_sakurai-itsukushima-shrine-1-800x534.jpg)

![【香川 7/20】伊吹いりこの伊吹島。大漁旗で彩られた船の『明神祭(みなとまつり)』 – [Kagawa ] Myojin Festibal of Ibukijima island, Seto Inland Sea](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2016/07/ibuki-island-800x536.jpg)

![【徳島 公共建築百選】増田友也設計『鳴門市文化会館』 – [Tokushima: 100 public buildings] “Naruto City Cultural Hall” designed by architect Tomoya Masuda](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2022/06/Naruto-City-Cultural-Hall-800x506.jpg)

![【広島】映画『裸の島』舞台、宿禰島(すくねじま) – [Hiroshima] Sukunejima island, setting of the film The Naked Island.](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/12/sukunejima-island-800x534.jpg)

![【小豆島】池田の桟敷。江戸時代に築かれた石垣でみる秋祭り – [Shodoshima] The autumn festival at stone wall in Shodo island](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2014/09/shodoshima-festival-Autumn-800x536.jpg)

![【小豆島 7/5】虫送り、江戸時代から島に伝わる行事 – [Shodoshima island 5 July] The torch procession at island](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2023/06/mushiokuri-shodoshima-island-800x450.jpeg)

![【広島】国指定重要文化財「世界平和祈念堂」 - [Hiroshima] Memorial Cathedral of World Peace](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/05/World-Peace-Memorial-Hall_hiroshima-973x649.jpeg)

コメントを残す