瀬戸大橋の与島PAからバスに乗って北に4km、島民以外はバスに乗って島に上陸することができる櫃石島(ひついしじま)。与島と櫃石島はどちらも塩飽諸島に属し、瀬戸大橋が架かる島です。与島は石材関係者、櫃石島は漁業従事者が多いです。どちらの島にも新仏の位牌を家族が背負い踊る盆踊りが残っています。櫃石では、「新霊(あらりょう)踊り」や「精霊踊り」と呼ばれています。

港に面した広場を踊りの場とし、新盆を迎えた家々からは灯籠が持ち寄られ、また新仏の位牌を家族等が背負い踊ります。ただし、踊り振りは男女異なり、男性と女性の輪を別に作って二重となります。女性は手に団扇を持ち、男性は何も持たない。太鼓の伴奏と音頭取の歌に合わせて踊られる、足運びのゆったりとした踊りです。

文化庁の「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」に指定されています。記録によると、「踊り振りは男女異なり、男性と女性の輪を別に作って二重となる。女性は手に団扇を持ち、男性は何も持たない。」とあるのですが、2023年8月14日に櫃石島へ訪問した時に拝見したときは男女は共に踊り、どちらも団扇を手にしていました。

16:04与島PAからバスに乗って16:11櫃石島到着。櫃石島の「新霊(あらりょう)踊り」「精霊踊り」を見学・撮影させていただきました。その後、19:14櫃石島の盆踊り会場近くのバス停からバスにのって与島PA下車しました。与島の学校の校庭で行われている盆踊りに到着、見学させて頂きました。

From the Yashima PA on the Seto Ohashi Bridge, take a bus north for 4 km to reach Hitsuishijima, an island accessible by bus only to non-residents. Both Yashima and Hitsuishijima belong to the Shiwaku Islands and are connected by the Seto Ohashi Bridge. Yashima is home to many people involved in the stone industry, while Hitsuishijima has a large fishing industry. Both islands still have Bon dances where families carry the memorial tablets of their new ancestors on their backs and dance. In Hitsuishijima, these dances are called ‘Araro Dance’ or ‘Spirit Dance.’

The dance takes place in a square facing the port, with lanterns brought by families who have recently lost a loved one, and family members carrying the memorial tablets of the newly departed while dancing. However, the dance movements differ between men and women, with separate circles formed for men and women, creating a double circle. Women hold fans in their hands, while men hold nothing. The dance is performed to the accompaniment of drums and the singing of the lead singer, with slow, graceful foot movements.

It has been designated as an ‘intangible folk cultural property for which measures should be taken to create records’ by the Agency for Cultural Affairs. According to the records, ‘the dance movements differ between men and women, with separate circles formed for men and women, creating a double circle. Women hold fans in their hands, while men hold nothing.’ However, when I visited Kibishima Island on 14 August 2023, I saw that both men and women were dancing together, and both were holding fans.

At 16:04, I boarded a bus from Yojima PA and arrived at Kibishima Island at 16:11. I had the opportunity to observe and photograph the ‘Araro Dance’ and ‘Spirit Dance’ on Kibishima Island. Later, at 19:14, I boarded a bus from the bus stop near the Bon Dance venue on Kibishima Island and got off at Yojima PA. I arrived at the Bon Dance being held in the schoolyard of Yojima and had the opportunity to observe it.

![【香川】位牌を背負う櫃石島の盆踊り – [Kagawa] Bon dance of Hitsuishi Island](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/07/bon-dance_hitsuishi-island_01-800x533.jpg)

2023/08/14撮影

与島PAからバスに乗って櫃石島へ

櫃石島へ到着。

マリンライナーが島の上を通過していきます。

瀬戸大橋

島の北側へ。

鷲羽山ハイランド

谷

瀬戸大橋の真下。地層が露出。

与島、櫃石島は全山花崗岩の島で、江戸時代より花崗岩コアストーンが石材として利用されていました。讃岐ジオパーク構想推進準備委員会

石の島をつなぐ瀬戸大橋

櫃石島の集落を上からみた眺め。

王子神社。花崗岩のコアストーンの転石の中には伊勢神宮から持ち帰った小石、キイキ石が祭られています。1月に行われる「櫃石ももて祭」は香川県の無形民俗文化財に指定されています。

キイキ石。伊勢神宮から持ち帰った小石が、キイキイと音を出しながら大きくなったという伝説があります。

1988年(昭和63年)には瀬戸大橋が開通。王子神社を避けるために瀬戸大橋は湾曲している。島民の強い願いで計画が変更になったと聞く。

五社様。財ノ御神、若宮宮、太宰神宮、御都天皇、塩竃大明神。

島の上を通る瀬戸大橋

石積み。花崗岩の石垣が見事な町並み。

般若心経。

護摩焚き。宝珠寺。坂出市で最も古い寺子屋がありました。

櫃石札場と共同井戸人名から選ばれた年寄りによって島中の諸事が取り扱われていました。「定め」や「布告」などを掲示する札場は、島人たちの集まりやすい共同井戸の傍らに立てられました。

漁船

海岸と自転車。海辺でBBQしている人たちがいました。

櫃石島から歩いて渡れる無人島、歩渡島(ぶとじま)。古墳があり、島の周辺ではハマチの養殖をしていました。

琴讃バス、櫃石島小学校前のりば。

首に鈴がついているので飼い猫。

塩飽水軍。遺米 咸臨丸と塩飽水主。

松島。周囲約1.2kmの岡山県最小の有人離島。平安時代中期の貴族で、のちに海賊の首領となり朝廷に対して反乱をおこした藤原純友に由来する「純友神社」があります。

下津井瀬戸大橋

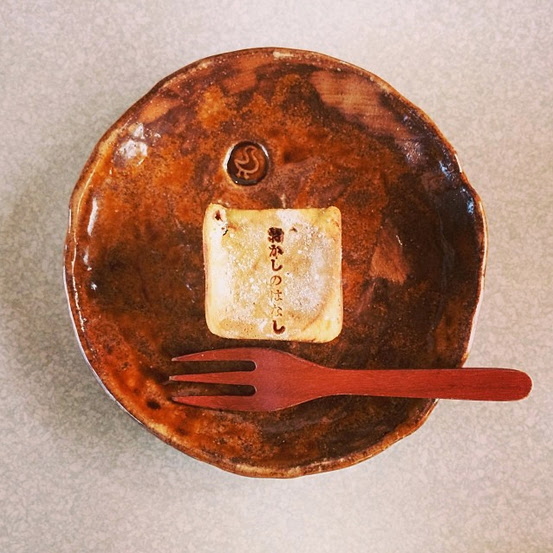

櫃石島の海岸に面した広場が踊り場。

初盆の方に対してお経が唱えられています。

新盆を迎えた家々からは灯籠が持ち寄られています。

太鼓の伴奏と音頭取の歌に合わせて踊る。足運びのゆったりとした踊り。

盆踊りがはじまりました。

背中に位牌を担ぎます。新仏の位牌を家族が背負い踊ります。

夕焼け

文化庁のサイトには「踊り振りは男女異なり、男性と女性の輪を別に作って二重となる。女性は手に団扇を持ち、男性は何も持たない。」と記載されているが、私が見る限りそんなことはなかったように思います。時代とともに変化しているのでしょうか。

ライトアップされた瀬戸大橋

文化財:国無形民俗文化財記録選択

所在地・伝承地:香川県坂出市櫃石島

祭礼・公開日:8月14日

概要:「新霊(あらりょう)踊り」、「精霊(しょうりょう)踊り」と呼ばれ、過去1年間に亡くなった人の位牌を家族や親戚の者が布に包んで背負い、交替しながら踊る。音頭取、太鼓打ち、踊り手で構成され、昔は男踊りは徒手、女踊りは団扇を手にして踊った。新仏のあった家では、新仏の灯籠を持参し櫓の傍らにかかげる。

撮影日:2010年

参考文献:「櫃石の盆踊り」瀬戸内海歴史民俗資料館『香川県の民俗芸能』1998

与島・櫃石の盆踊(よしま・ひついしのぼんおどり)

無形民俗文化財 / 中国・四国

選定年月日:20040206

保護団体名:与島連合自治体、櫃石盆踊り保存会

記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財与島・櫃石の盆踊は、香川県坂出【さかいで】市与島と櫃石にそれぞれ伝わる盆踊である。八月十四日の晩、歌と太鼓に合わせ、古風な踊り振りで踊られる。新仏【あらほとけ】の家族等は位牌を順次背負い踊り、与島では仏踊り、櫃石では新霊【あらりょう】踊り、精霊踊りなどとも称されている。

与島、櫃石島は塩飽【しあく】諸島に属し、かつて与島は石材業や運送業で栄え、一方櫃石島は漁業従事者が多い。どちらも昭和六十三年開通の瀬戸大橋の橋脚島である。

与島の盆踊は、戦前は旧暦の八月十三日から十五日まで三日間にわたり行われていたが、戦後、新暦の八月十四日の一日のみの実施となった。三日間踊っていた時分には、二日目まで「石童丸【いしどうまる】」「那須の與市」などの歌で踊り、最後の晩に「とうろ踊り」を踊るものとされてきた。とうろ踊りとは、「これは〇〇さんの菩提のためよ」というように新仏の名前を一人ずつ歌い込んだ歌詞に合わせての踊りであり、現在は、この踊りのみが踊られている。

与島では、八月十四日の夜、学校の運動場を踊りの場として、毎年盆踊が行われている。踊りの場には、櫓が組み立てられ、踊りは櫓を中心に時計回りで踊る輪踊である。櫓は二層構造で、上段には音頭取が上り、下段には太鼓が据えられる。午後六時ころになると、新盆を迎えた家々から切子灯籠【きりこどうろう】と位牌が持ち寄られ、踊りの場に切子灯籠を吊り下げる。新仏の家族等は位牌を風呂敷や白布にくるんだりして背負い、踊りが始まる。

踊り始めは新仏の家族等が中心であるが、しだいに他の人も加わって踊りの輪が大きくなっていく。左手を上げて一歩進み、次に右手を上げると同時に左手を後ろにすっと下げ輪の内側を向く。輪の内側を向いたまま今度は逆に左手を上げて右手を後ろに下げ、下がりながらその場で円を描くように動いて元の位置に戻り手拍子を打つ。踊りはこの繰り返しで、足運びがゆったりとし、手振りも単純なものであり、古風さをうかがわせる。以前は午前零時を過ぎてもなお踊ったというが、近年では二時間ほど踊る。

櫃石においても与島と似たようなかたちで盆踊が行われている。海岸に面した広場を踊りの場とし、新盆を迎えた家々からは灯籠が持ち寄られ、また新仏の位牌を家族等が背負い踊る。ただし、踊り振りは男女異なり、男性と女性の輪を別に作って二重となる。女性は手に団扇を持ち、男性は何も持たない。太鼓の伴奏と音頭取の歌に合わせて踊られる、足運びのゆったりとした踊りである。

![【香川】川沿いをピンクに彩る80本の桜。湊川『河津桜ロード』 - [Kagawa] Kawazu Cherry Blossom Road](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/49092-featured-120x120.jpeg)

![【香川】春日川の川市 – [Kagawa] River market of Kasuga river](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/49605-featured-120x120.jpeg)

![【香川】あの世へ向かう銀河鉄道のよう。与島の盆踊り – [Kagawa] Bon dance of Yoshima Island](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2023/08/yoshima_bondance-150x150.jpg)

![【香川】日本最古の三間社流造様式の神社建築。国宝『神谷神社』 – [Kagawa] National treasures “Kandani shrine”](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2025/08/kandani-shrine_kagawa-150x150.jpg)

![【香川】四国霊場第81番札所、白峰寺 – [Kagawa] Shiromineji temple](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2021/11/shiromineji-temple_kagawa_sakaide-150x150.jpeg)

![【香川 11/15】点灯153周年!瀬戸内海で最も古い近代灯台。与島、鍋島灯台 – [Kagawa 15 Nov.] 153th anniversary of lighting! The oldest modern lighthouse in the Seto Inland Sea. Yoshima Island, “Nabeshima Lighthouse”](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/05/nabeshima-lighthouse_01-150x150.jpg)

![【香川】城山不動の滝 – [Kagawa] Mt. Kiyama Fudo waterfall](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/07/kiyama-fudo-waterfall-01-150x150.jpg)

![【香川】瀬戸内海、大崎の鼻の桜 – [Kagawa] Cherry Blossoms of Osaki no hana, Setouchi](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2023/03/panorama_osaki-no-hana_sakura-150x150.jpeg)

![【愛媛 国の登録有形文化財】浦辺鎮太郎さん設計『西条栄光教会』クリスマス – [Ehime / National Tangible Cultural Property] Saijo Eiko Church](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2021/11/Saijo-Eiko-Church-800x534.jpeg)

![【徳島 公共建築百選】増田友也設計『鳴門市文化会館』 – [Tokushima: 100 public buildings] “Naruto City Cultural Hall” designed by architect Tomoya Masuda](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2022/06/Naruto-City-Cultural-Hall-800x506.jpg)

![【香川】船越八幡神社のオトグイ神事 – [Kagawa] Otogui ritual at Funakoshi Hachiman Shrine](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/12/otogui_mitoyo_kagawa-800x533.jpg)

![【香川 8/2】仁尾 竜まつり – [Kagawa 2 Aug] Nio Dragon Festival](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/08/nio-dragon-festival-01-2048x1365-1-800x533.jpeg)

![【愛媛】宮島さん。桜井・厳島神社の藁船流し – [Ehime] Miyajima-san. Straw boat floating in Sakurai, Imabari city](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2025/07/miyajimasan_sakurai-itsukushima-shrine-1-800x534.jpg)

![【徳島 3月下旬~5月末迄】鯉のぼり 秘境大歩危峡を泳ぐ – [Tokushima March-May]The carp streamers of Iya valley](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2018/05/iya-koinobori-800x536.jpg)

![【生誕102年 香川】彫刻家『流政之』 – [Kagawa] Sculptor Masayuki Nagare](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2019/04/nagare_matakimai-1-800x534.jpg)

![【小豆島 11/9】狂言・農村歌舞伎公演 in 棚田の里(瀬戸内国際芸術祭) – [Shodoshima island Nov. 9] Kyogen and Rural Kabuki Performance in Tanada no Sato (Setouchi International Art Festival)](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2014/08/nousonkabuki-800x536.jpg)

![【香川】桃太郎伝説の残る『鬼ヶ塚』の桜 – [Kagaawa] Cherry blossoms at Onigazuka, where the legend of Momotaro remains.](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2023/03/panorama_sakura_kinashi-800x533.jpg)

![【徳島】 ゼロ・ウェイストアクションホテル『WHY』 – [Tokushima] Kamikatsu town Zero Waste Action Hotel “WHY”](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2020/12/hotel-why_kamikatsu_tokushima-800x533.jpg)

![【香川】秋の七草、ハギの花が見頃。萩寺、最明寺 – [Kagawa] Beautiful Japanese clovers “Saimyoji Temple”](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2023/09/saimyoji-temple_hagi-800x533.jpeg)

![【愛媛】川辺の緑化建築『新谷菖蒲園』 – [Ehime] Riverside greening architecture ‘Shintani Iris Garden’.](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2021/11/Ehime_Niiya-Iris-Garden-800x534.jpeg)

![【愛媛】隈研吾さんが設計『いとまちホテルゼロ』 – [Ehime] “ITOMACHI HOTEL 0” designed by Kengo Kuma](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2023/06/itomachi-hotel-0-800x533.jpeg)

![【香川】位牌を背負う櫃石島の盆踊り – [Kagawa] Bon dance of Hitsuishi Island](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/07/bon-dance_hitsuishi-island-973x649.jpg)

コメントを残す