阿伏兎観音(あぶとかんのん)は、広島県福山市・沼隈半島の南端、断崖絶壁の阿伏兎岬に建つ朱塗りの美しい観音堂で、国の重要文化財に指定されています。瀬戸内海に突き出すように建てられたその姿は、かつては航海の安全を祈る場所として、今では安産祈願や子育ての観音様として多くの人々の信仰を集めています。

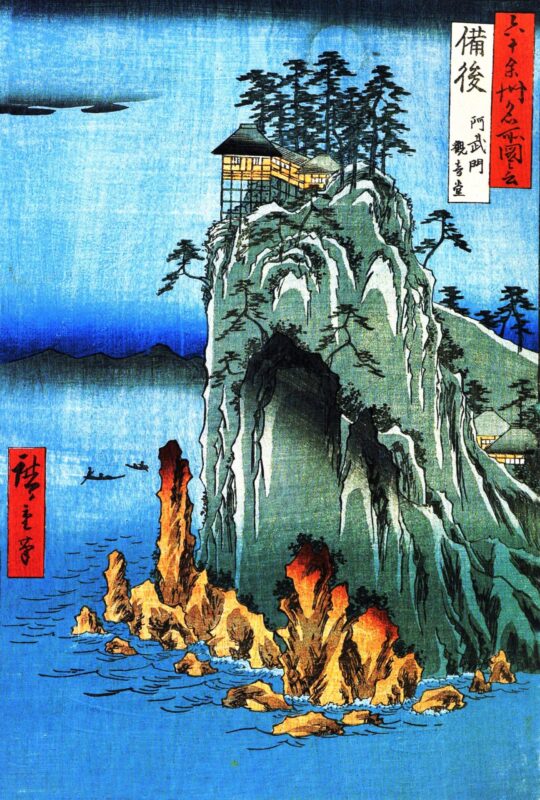

創建は985年(寛和元年)、花山法王によるとされ、現在の建物は1570年(元亀元年)に戦国武将・毛利輝元によって再建されました。堂は岩肌の上に建ち、海に向かって張り出したその姿は、浮世絵師・歌川広重や風景画家・川瀬巴水らの作品にも描かれています。

また、文学作品では志賀直哉『暗夜行路』にも登場し、文化的にも風光明媚な名所です。乳房型の絵馬や護符が奉納されており、現在も安産祈願の地として広く親しまれています。鞆の浦からの観光クルーズ船で、海上からの絶景も楽しめます。

Abuto Kannon is a beautiful vermilion-lacquered Kannon hall located at the southern tip of the Numakuma Peninsula in Fukuyama City, Hiroshima Prefecture, on the sheer cliffs of Abuto Cape. It has been designated as an Important Cultural Property of Japan. Its striking appearance, jutting out into the Seto Inland Sea, once served as a place to pray for safe voyages, and today it attracts many worshippers as a deity associated with childbirth and child-rearing.

It is said to have been founded in 985 (the first year of the Kanwa era) by Emperor Kazan, and the current building was rebuilt in 1570 (the first year of the Genki era) by the warlord Mōri Terumoto. The hall stands on a rock face, jutting out toward the sea, and its appearance has been depicted in works by ukiyo-e artist Utagawa Hiroshige and landscape painter Kawase Hasui.

It also appears in literary works such as Naoya Shiga’s ‘Dark Night Road’ and is a culturally and scenically beautiful spot. Breast-shaped votive tablets and amulets are dedicated here, and it remains a popular place for praying for safe childbirth. You can also enjoy the spectacular view from the sea by taking a sightseeing cruise from Tomonoura.

阿伏兎観音

住所:広島県福山市沼隈町能登原1427-1 [Google Maps]

電話:0849873862

時間:9:00~16:00

定休:不定休

料金:中学生以上300円、小学生100円、小学生未満は無料

駐車:4台(無料)

交通:JR福山駅南口〜阿伏兎(トモテツバス 新川線)[時刻表] 下車 徒歩15分

指定:国の重要文化財

宗派:臨済宗妙心寺派

Abuto Kannon

Address: 1427-1 Notohara, Numakuma-cho, Fukuyama-shi, Hiroshima Prefecture [Google Maps]

Tel: 0849873862

Hours: 9:00 a.m. to 4:00 p.m.

Closed: Irregular holidays

Admission: 300 yen for middle school students and above, 100 yen for elementary school students, free for children under elementary school age

Parking: 4 spaces (free)

Access: From JR Fukuyama Station South Exit, take the Tomotetsu Bus Shinagawa Line to Abuto and walk 15 minutes

Designation: National Important Cultural Property

2022/11/05撮影

伏兎観音 境内図

阿伏兎観音、海潮山 磐台寺(重要文化財)。拝観料:大人100円、小学生50円

広島県重要文化財。磐台寺(ばんだいじ)客殿(きゃくでん)。

福山市沼隈町磐台寺 1962年(昭和37年)3月29日指定

この寺は、暦応年間(1338~1342)に覚叟建智が開いたものと伝えています。一時衰退し建物は荒廃しましたが、元年間(1570~1573)に毛利輝元によって、観音堂とともに再建されたと伝えられています。この客殿は、桁行と楽間が5間半の入母屋造で、中央に仏壇の間を設け、左右に書除と奥の間を配した禅宗の方丈建築です。

福山市教育委員会

阿伏兎

名勝輛公園内

大正14年10月8日指定

けわしい海食崖が続く沼隈半島の南端、阿伏兎岬は奇隊として知られ、岬の突端の断崖に立つ磐台寺観音堂は阿伏兎観音とはばれ、昔から海上交通の人びとの信仰を多く集めてきた。観音堂は、寛和の頃(986)花山法皇が、このあたり一帯の海上を往来する船の航海安全を祈願して岬の岩上に十一面観音石像を安置したのが開基と伝える。後、毛利輝元が再興し、福山藩主の水野勝種によって、現在の磐台寺境内の形をほば整えた。磐台寺観音堂と客殿は、室町時代の建築様式で知られている。本尊の十一面観音は、子授け・安産・航海安全の祈願所として広く信仰を集めてきた。朱塗りの観音堂は、海からの眺望は絶品で、観音堂の眼下に広がる焼帯の展望もすばらしい。

平成5年2月 沼隈町教育委員会

鞆の浦ロータリークラブ創立10周年記念

『厳島参詣膝栗毛』十辺舎一九(じゅっぺんしゃいっく)

歌川広重「六十余州名所図会 備後 阿武門観音堂」

福山市南部に位置する沼隈半島南端の阿伏兎岬は、険しい海食崖により生み出された奇勝として知られ、岬の突端の断崖に建つ朱塗りの阿伏兎観音堂は国の重要文化財です。阿伏兎観音堂は985年(寛和年間)、花山法王が十一面観音石像を祀り、航海の安全を祈願したのが始まりとされています。現在の観音堂は、1570年(元亀元年)戦国武将毛利輝元が大檀那となって堂を建立したものです。観音堂の建坪を岩肌いっぱいにとり、縁を軒より張り出させています。その美しさは古くから歌川広重の浮世絵「六十余州名所図会」、川瀬巴水の風景版画などの絵画の題材に多く取り上げられています。また日本を訪れた朝鮮通信使の残した文献などにも紹介されており、志賀直哉の小説『暗夜行路』にも登場します。

磐台寺(ばんだいじ)は広島県福山市沼隈町能登原にある臨済宗妙心寺派の寺院。観音堂は、瀬戸内海に面する阿伏兎(あぶと)岬の断崖絶壁に建ち、国の重要文化財に指定されている。本尊は十一面観音。阿伏兎岬にあり阿伏兎観音とも呼ばれる。瀬戸内三十三観音霊場第二十四番札所、備後西国三十三観音霊場第四番札所。

草創についての詳細は不明で諸説あり。寛和元年(985年)に花山法王が十一面観音石像を祀り、航海の安全を祈願したのが始まりとされるが、のちに荒廃する。

水野家記によると、暦応元年(1338年)に法燈国師が草創とあるが[3][4]、暦応元年(1338年)以後、元亀元年(1570年)に再興されるまで記録に見えずとある[4]。あるいは、暦応年間に覚叟建智(かくそうけんち)が開創、その後、衰退し荒廃したとされる。再興した僧に相違があるが、再興時期が暦応年間というのは一致している。ただし、法燈国師は暦応年間よりも約40年以上前に没している。

寛文5年(1665年)の寺縁起によると、鞆の津の漁夫・三山次郎衛門が沼隈の海に長年沈んでいた石像を3度網で揚げ不思議に思ったが、その夜に夢枕で「汝の網に乗る我は観音也」とお告げがあった。翌日、再び網に石像が掛かったため、石像を引き揚げ岩礁に安置。または「日頃信仰する熊野三山の霊夢により、阿伏兎の岩上に安置した」と伝わる。伝承に小異はあるが、海より石像を引き上げ、お告げにより阿伏兎の岩上に石像を安置したことは共通している。この石像の噂を聞きつけた毛利輝元が、元亀元年(1570年)に一宇の堂を建て宝大寺住建智和尚を開山としたと伝わる[6]。この石像が花山法王が奉った石像とも考えられるが、詳細は不明である。また前出の、暦応年間に開創したとする覚叟建智と、元亀元年(1570年)の建智和尚の名が一致するが、登場年代に200年以上もの差があるため、同一人物とは考えられないが、同一人物であるとすればが、伝承が混乱し年代に齟齬が生じた可能性もある。

![【香川】川沿いをピンクに彩る80本の桜。湊川『河津桜ロード』 - [Kagawa] Kawazu Cherry Blossom Road](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/49092-featured-120x120.jpeg)

![【香川】国の重要文化財『小比賀家住宅』 - [Kagawa] National Important Cultural Property "Obika Family House"](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/47277-featured-120x120.jpg)

![【香川】春日川の川市 – [Kagawa] River market of Kasuga river](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/49605-featured-120x120.jpeg)

![【広島】国指定重要文化財「世界平和祈念堂」 – [Hiroshima] Memorial Cathedral of World Peace](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/05/World-Peace-Memorial-Hall_hiroshima-150x150.jpeg)

![【広島 8/6】原爆ドームとは何か。世界遺産が語り継ぐ平和の象徴 – [Hiroshima 6 Aug.] What is the A-Bomb Dome? A symbol of peace passed down by World Heritage sites](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/07/Hiroshima-Peace-Memorial_Atomic-Bomb-Dome-150x150.jpg)

![【広島】平和の軸線に建つごみ処理場。谷口吉生設計『広島市環境局中工場』 – [Hiroshima] Yoshio Taniguchi Design, ‘Hiroshima City Environmental Bureau Naka Plant’.](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2023/05/naka-plant_hiroshima-01-150x150.jpeg)

![【広島】映画『裸の島』舞台、宿禰島(すくねじま) – [Hiroshima] Sukunejima island, setting of the film The Naked Island.](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/12/sukunejima-island-150x150.jpg)

![【広島】嚴島神社 – [Hiroshima] Itsukushima shrine](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/10/itsukushima-shrine-150x150.jpg)

![【香川】玉手箱の紫煙のよう。紫雲出山の紫陽花 – [Kagawa] Hydrangeas of Mt. Shiudeyama](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2019/06/Hydrangea-Mt-Shiudeyama.jpg)

![【香川 5/3】歌舞伎の島、小豆島に江戸時代から続く農村歌舞伎 – [Kagawa 3 May.] The village kabuki performance in Shodoshima.](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2013/04/kabuki-shodoshima-800x536.jpg)

![【徳島】なると金時の木内農園 – [Tokushima] Sweet potato “Naruto Kintoki” of Kinouchi farm](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2016/03/DSC_5376-800x534.jpg)

![【香川】四国霊場第81番札所、白峰寺 – [Kagawa] Shiromineji temple](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2021/11/shiromineji-temple_kagawa_sakaide-800x534.jpeg)

![【愛媛】川辺の緑化建築『新谷菖蒲園』 – [Ehime] Riverside greening architecture ‘Shintani Iris Garden’.](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2021/11/Ehime_Niiya-Iris-Garden-800x534.jpeg)

![【徳島】世界最大規模、地球を感じる!『鳴門の渦潮』 – [Tokushima] Feel the Earth “Naruto whirlpools”](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2019/03/uzushio-800x534.jpg)

![【広島】平和の軸線に建つごみ処理場。谷口吉生設計『広島市環境局中工場』 – [Hiroshima] Yoshio Taniguchi Design, ‘Hiroshima City Environmental Bureau Naka Plant’.](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2023/05/naka-plant_hiroshima-01-800x533.jpeg)

![【国指定史跡】高松の古墳の特徴はキャンディー型『石清尾山古墳群』 – [National Historic Site] Iwaseoyama kofun Tumulus Cluster](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2020/07/iwaseo-kofun-1-800x533.jpg)

![【毎年6/15】初夏の風物詩、満濃池のゆる抜き – [Kagawa 6/15] “Mannou pond”, Seasonal event of releasing water from a reservoir](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/07/mannouike-pond_kagawa-800x533.jpg)

![【閉店】瀬戸内の旬の味、料理「遊」 – [Closed] Seasonal cuisine of Setouchi “Yū”](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2015/12/DSC_2930-800x533.jpg)

![【香川 2/21-3/22】男木島の灯台とスイセン郷 – [Kagawa Feb. 21- Mar. 22] Ogijima Lighthouse and Daffodil fields](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/02/suisen_ogijima-lighthouse-01-800x533.jpeg)

![【香川】古民家博物館「四国村ミウゼアム」 – [Kagawa] Old houses Museum “Shikokumura Museum”](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2022/04/SHIKOKUMURA-MUSEUM-1-800x533.jpg)

![【香川】日本最古の三間社流造様式の神社建築。国宝『神谷神社』 – [Kagawa] National treasures “Kandani shrine”](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2025/08/kandani-shrine_kagawa-800x534.jpg)

コメントを残す