12月10日は、男木島灯台完成の日。128年前の1895年(明治28年)12月10日に、男木島の北側に瀬戸内海航路を行き交う多くの船乗りにとって大切な灯台が完成し明かりが灯りました。庵治石でつくられた男木島灯台は、日本に3つしかない、無塗装の石造りの灯台のひとつです。

10 December is Ogijima Lighthouse Completion Day: 128 years ago, on 10 December 1895, a lighthouse was completed and lit on the north side of Ogijima island, an important lighthouse for many sailors on the Seto Inland Sea route. The Ogijima Lighthouse, made of Aji stone, is one of only three lighthouses in Japan built of unpainted stone.

—

国の文化審議会が高松市・男木島の灯台を、新たに国の登録有形文化財とするよう文部科学大臣に答申しました。

男木島の芸術祭の会場となっているのはフェリーが到着する港の島南部。港とは島の反対側にあたる、北側に小さな灯台があります。実はこの灯台、日本に3つしかない塗装を施していない総御影石造りの灯台。日本の灯台50選にも選ばれている文化的価値の高い灯台です。高さ14m、庵治石で造らた男木島灯台は、1895年12月に設置されました。ちなみに男木島灯台以外の、石造りの灯台は、山口県の『角島灯台』と『六連島灯台』です。

The stone lighthouse of Ogijima island will designated as a registered tangible cultural property of Japan.

Ogijima is famous for its role in the movie “Yorokobi mo kanashimi mo ikutoshitsuki (happiness and sadness for many years)”about a lighthouse keeper and his family who lived on the island. Recently, there is a campaign to make Ogijima famous for narcissus. Thousands of narcissus bulbs, which bloom from January to February, have been planted every year along the recreational trail.

男木島灯台

住所:香川県高松市男木町 [GoogleMap]

Ogijima island lighthouse

Address : Ogi town, Takamatsu city, Kagawa pref., Japan [GoogleMap]

文化審議会の答申(登録有形文化財(建造物)の登録)について – 文化庁

男木島灯台

高松港の北に浮かぶ男木島の北端、備讃瀬戸(びさんせと)を望む海岸に位置。敷地北端に海に面して灯台を建て、南に旧退息所及び旧倉庫を並べ、西に表門及び塀を配し、敷地北辺に石垣が巡る。灯台は高さ14メートルの円筒形で長方形平面の附属舎とともに庵治石(あじいし)の石造とし、石目地を生かした無塗装とする。瀬戸内の難所を護る邦人技術者による近代灯台。旧退息所は、煉瓦造平屋建て、寄棟造り桟瓦葺きで旧倉庫とともに灯台施設群を構成。表門はコンクリート造モルタル塗りの角柱一対で、頂部を低い四角錐とする。両脇に塀を附属。石垣は緩やかにカーブし、庵治石で勾配を付けた谷積とする。風波に耐えてきた優れた施工で、灯台と共に海側の景観をつくる。

2021年9月23日

2021年10月2日

2020年7月30日

庵治石

石の階段

—

灯台の付近は白い砂浜のキャンプ場になっています。

海水浴というと女木島のほうが有名なようですが、こちらのほうがすいてておすすめ。

5月頃に島を散歩すると桐の花があちこちにみられます。

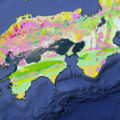

この灯台があるあたりの海は、瀬戸内海の銀座と呼ばれていて、

船舶の往来がとても多いのも見所で、明石海峡に次いで全国第2位の交通量です。

島の東西にある四角い枠囲いは牡蠣か海苔の養殖いかだ。

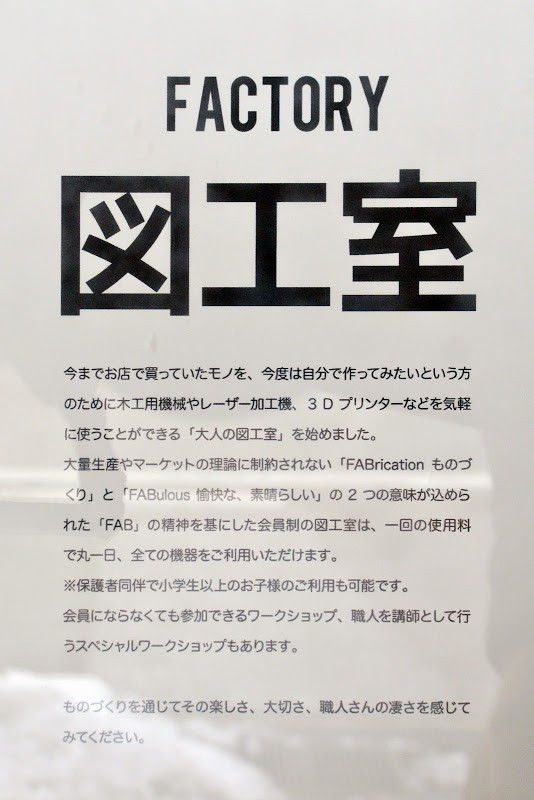

香川県高松の港からフェリーで40分のところにある小さな島 男木島の北側には、日本には3つしかない無塗装の石造りの灯台があります。1895(明治28)年に点灯開始してからおよそ120年間、多くの船を見守ってきた灯台の内部が公開されたのでいってきました。歴史的文化財的価値が高いAランクの保存灯台で日本の灯台50選のひとつ。

2013年3月3日(日)撮影

灯塔内部のらせん階段も御影石でできており、その加工技術や、壁板は木目仕塗り(手書きによる木目模様)など当時の職人の技術の高さを見ることができます。

男木島灯台は、歴史的価値の高いAランクの保存灯台で日本の灯台50選にも選ばれています。塗装していない灯台は全国でも珍しく、男木島灯台と山口県の角島灯台の2カ所だけです。そんな、珍しい男木島灯台の内部が6年ぶりに公開されます。これは灯台ファン必見ですね。

灯台にいく途中の道は水仙がとても綺麗なので散歩にオススメです。

GoogleMapでみるとこんなかんじ。石垣の集落があるのが島の南西部、灯台は北端にあります。見ての通りとても船の交通量が多く、明石海峡に次いで全国2位だです。ちなみに、男木島の西側にある四角い枠は海苔などの養殖用の筏(いかだ)です。

以前、船乗りさんにお話を聞いた所、瀬戸内海の航路を通る船乗りにとって、この男木島の灯台と北側にある豊島の灯台はとても大事な目印なのだそう。写真は、男木島からみた豊島です。白い点が豊島の南側にある灯台です。明治28年から瀬戸内海を航行する船を照らし続けた男木島灯台。高さ約14mで、地元産の庵治石を使った御影石造り。壁面には木目模様の塗装が施され、建設当時の技術を知ることができます。

男木島灯台の概要 – PDF

灯塔は御影石造りで、地元産御影石(庵治石)を使用しています。

塗装を施していない地肌のままの灯台は全国でも珍しく、現在、男木島灯台と角島灯台(山口県)の 2 カ所だけです。

灯塔内部のらせん階段も御影石で、表裏ともに丁寧に加工され、壁板は木目仕塗り(手書きによる木目模様)が施されるなど、当時の職人の技術の高さが伺えます。点灯年月日:明治28年(1895年)12月10日

所在地 :香川県高松市男木島

塗色及び構造:塔形(石造)

灯質:単閃白光 毎10秒に1閃光

光度:10万カンデラ

光達距離:12.5海里(約23km)

構造物の高さ:14.17m(水面から灯火までの高さ15.7m)

男木島灯台(おぎしまとうだい)は香川県高松市の直島諸島に属する男木島北端トウガ鼻に立つ石造の灯台。日清戦争後に瀬戸内海海上交通が増加したことに対応し、「灯台の父」と呼ばれるブラントン離日後の1895年、日本人独力で備讃瀬戸東航路の東端にあたる位置に建設された。灯塔は総御影石造り。

この灯台は、歴史的文化財的価値が高いAランクの保存灯台で日本の灯台50選にも選ばれている。周辺は瀬戸内海国立公園に指定され、灯台からは明石海峡に次いで全国第2位の交通量の船舶を望むことができる。

イベントレポート

写真レポート

今日は天気もよく、お弁当をもった家族連れもたくさんみられました。

1895年(明治28年)12月10日に石油灯で初点灯しました。

これは螺旋階段です。庵治石でつくられた石の細工が素晴らしい。

映画『喜びも悲しみも幾年月』の名舞台 – 高松海上保安部

本州・岡山県と四国・香川県に挟まれた海域は、「備讃瀬戸」と呼ばれています。

「備讃瀬戸」は、本州と四国を南北に、関西と九州を東西に結ぶ海上交通の大動脈であり、 まさに「海の銀座」と言えます。

男木島の北側には、「備讃瀬戸東航路」という船の通り道があり、 1日あたりこの付近を通過する船はおおよそ710隻で、明石海峡に次いで全国第2位の交通量 を誇っています。左の写真は、男木島灯台沖を通過する自動車運搬船です。

なお、この付近では、船体の長さが280mを超える30万トン級の巨大タンカーも通過します。

男木島は、都会と違って静かな環境であり、ゆっくりとした「時(とき)」が流れているような感覚を持つことができますが、その一方で付近の海上は日本有数の繁華街であり、異質の空間が交錯(こうさく)する興味深い不思議な場所と言えるでしょう。

売り上げランキング: 8223

昔の映画は実にすばらしい

昔の映画は実にすばらしい 全編感動の嵐★

全編感動の嵐★ NO.77「よ」のつく元気になった邦画

NO.77「よ」のつく元気になった邦画 「喜びも悲しみも幾歳月」、「明日に架ける橋」、難破した水夫の話

「喜びも悲しみも幾歳月」、「明日に架ける橋」、難破した水夫の話 澪標(身を尽くし)の心を伝える貴重な作品

澪標(身を尽くし)の心を伝える貴重な作品

![【香川 8/4-6】真夏の夜の夢2023 in マザーポート高松 - [Kagawa] Setouchi Summer Festival](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/51118-featured-120x120.jpg)

![【高知】魚を守る道、アイスハーバー型らせん魚道 – [Kochi] Ice Harbor type spiral fishway](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/50244-featured-120x120.jpeg)

![【香川】春日川の川市 – [Kagawa] River market of Kasuga river](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/49605-featured-120x120.jpeg)

![【香川】男木島の灯台とスイセン郷 – [Kagawa] Ogijima Lighthouse and Daffodil fields](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/02/suisen_ogijima-lighthouse-01-150x150.jpeg)

![【香川 2/11】男木島のスイセン郷。1100万本のスイセンと海鮮魚市場 – [Ogijima island] blooming daffodils and fish market](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2013/03/ogiijma-kaisen-walk-150x150.jpg)

![【全国初 泊まれる城】大洲城 – [Ehime] You can stay Ozu Castle](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2020/07/Ozu-Castle-800x533.jpg)

![【国指定史跡】高松の古墳の特徴はキャンディー型『石清尾山古墳群』 – [National Historic Site] Iwaseoyama kofun Tumulus Cluster](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2020/07/iwaseo-kofun-1-800x533.jpg)

![【樹齢600年 天然記念物】岩部八幡神社の大銀杏 – [600 year-old tree / Natural monument]Ginkgo trees of Iwabu Hachiman Shrine](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2020/11/Panorama_Iwabu-hachiman-shrine_Icho_06-800x538.jpg)

![【香川】船越八幡神社のオトグイ神事 – [Kagawa] Otogui ritual at Funakoshi Hachiman Shrine](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/12/otogui_mitoyo_kagawa-800x533.jpg)

![【香川】玉手箱の紫煙のよう。紫雲出山の紫陽花 – [Kagawa] Hydrangeas of Mt. Shiudeyama](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2019/06/Hydrangea-Mt-Shiudeyama.jpg)

![【香川】循環をテーマにしたライフスタイルショップ『アジサーキュラーパーク』 – [Kagawa] AJI CIRCULAR PARK](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2022/11/AJI-CIRCULAR-PARK-800x533.jpg)

![【香川】セトウチ海街ステイ『サニーデイ ホステル』 – [Kagawa] SUNNY DAY HOSTEL](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2017/09/DSC_0693_a-800x533.jpg)

![【創業幕末!】うどん県最古『ヨコクラうどん』 – [Since Edo period] The oldest udon shop in Kagawa Pref. “Yokokura Udon”](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2021/12/yokokura-udon_takamatsu-kagawa_index-800x533.jpg)

Sugioka Kenji

渋いな~ RT @yousakana 日本に2つしかない石造りの男木島灯台。 http://bit.ly/aPkrvj

Eiichiro Izawa

RT @pistonic 渋いな~ RT @yousakana 日本に2つしかない石造りの男木島灯台。 http://bit.ly/aPkrvj