<小豆島> (毎年同日)

10月11日 葺田(ふきた)八幡神社(福田地区)

10月13日 伊喜末(いぎすえ)八幡神社(四海地区)

10月14日 土庄(とのしょう)八幡神社(土庄/とのしょう地区)

10月15日 富丘八幡神社(渕崎地区)

10月15日 内海八幡神社(内海地区)

10月16日 池田亀山八幡宮(池田地区)

<豊島(てしま)> (毎年同日)

10月18日 家浦八幡神社(家浦地区)

10月21日 唐櫃(からと)八幡神社(唐櫃/からと地区)

11 October: Fukita Hachiman Shrine (Fukuda District)

13 October: Igisue Hachiman Shrine (Shikai District)

14 October: Tonosho Hachiman Shrine (Tonosho District)

15 October: Tomioka Hachiman Shrine (Fuchizaki District)

15 October Utsumi Hachiman Shrine (Utsumi District)

16 October Ikeda Kameyama Hachimangu Shrine (Ikeda District)

18 October Ieura Hachiman Shrine (Ieura District)

21 October Karato Hachiman Shrine (Karato District)

—

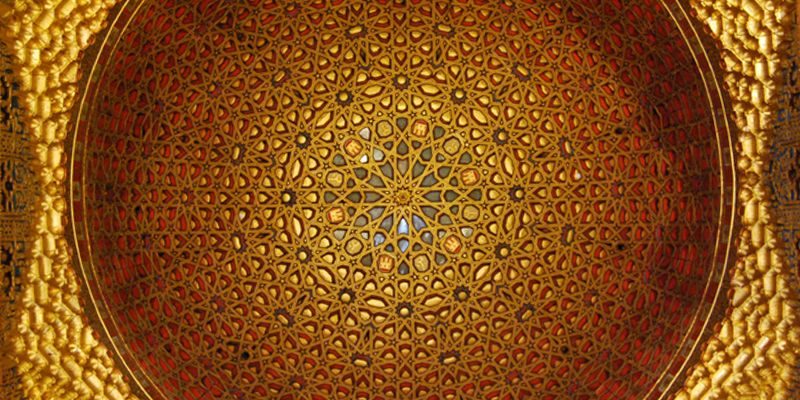

小豆島には「池田の桟敷(いけだのさじき)」と呼ばれる、長さ80m高さ18mの石垣づくりの野天桟敷があります。これは、国の重要有形民俗文化財になっていて、いまでも秋の亀山八幡宮の秋の例祭で、神輿や太鼓台の練りを観覧するために使われています。石垣の構築は、亀山八幡宮古図面から江戸時代後期の1855年か1812年以前と推定されています。

There is stonewall open-air balcony called “Ikeda no Sajiki” at Shodo island. The length is about 80m and height is about 18m. It was designated as a nationally important cultural property. The stonewall was constructed before 1855 or 1812, end of Edo period. You can see autumn festival there.

秋祭り 小豆島 亀山八幡宮の祭礼

日程:毎年10月16日

場所:池田亀山八幡宮(小豆島町池田)

Autumn festival at Kameyama Shrine, Shodo island

Date : every 16th October

Place : Kameyama Shrine (Ikeda town, Shodo island, Seto Inand Sea, Japan)

午前中に亀山八幡宮へ奉納された太鼓台は、

午後になると坂をくだり瀬戸内海に面した馬場に集結します。

何度か車で前を通るたびに気になっていたこの景観。

池田の桟敷は、国の重要有形民俗文化財に指定されていて、

200年ほど前の1812 年以前に構築されたと推定されています。

ブルーシートで覆われている小屋が桟敷席になっていて

昔は地域の権力者しか座ることが出来なかったそうですが、いまは購入することができるそうです。

個人的にはこのブルーシートのデザインをどうにかしたいと思う今日この頃です。

桟敷は、高さが約18m、長さが約88mもあります。土手の自然地形に這うように石垣が6~7段重ねられています。

隙間を縫うようにして急な桟敷を登ります。子どもを抱えて登るのは大変そう。

亀山八幡宮ののぼり旗。よく見ると年号が書いてあります。年々増えていくのでしょうか。

ちなみにこの時期、小豆島の各地で秋祭りが開催されているのですが、

内海八幡では約8mあるのぼりを片手で持ち上げ、額や肩で受ける「幟さし」が見所になっています。

葦田八幡では清めの獅子舞、池田亀山八幡では海から太鼓台を宮入りさせる「オシコミ」など、

同じ小豆島でも地域によって様々な違いがあるのがとても面白いところです。

祭りに集まる人達。手作り乳母車。小豆島でも「おんば」と呼ぶのでしょうか。

祭りの日、池田の人々は、ござを敷いて家族や友人と一緒に、

わりご弁当とお酒を楽しみながら、祭りを見物します。

池田 亀山八幡宮の太鼓台競演では、太鼓台を左右へ横倒しにする「かえし」が行われます。

太鼓台を横にひっくり返すのと同時に横棒役の若者が軽業師のようにひょいっと乗り移ります。

太鼓台なので中に太鼓をたたく子どもたちが乗っているわけですが、

横に倒れている間、子どもたちはいったいどうなってるのでしょう。

桟敷のそばにある社付近も見物客で賑わっています。

子ども、若者、おじいちゃんおばあちゃん、様々な人達が楽しそうに太鼓台の競演する姿に見入っています。

桟敷の最も高いところ。ここからの眺めは最高です。

向こうに見えているのは、小豆島八十八ヶ所第42番札所の西の滝のある大麻山。

西の滝には、龍にまつわる伝説が残っています。

およそ200年前、1811年に三木算柳によって描かれた亀山八幡宮祭礼の様子。

当時も賑やかに祭礼が行われ、地域の人達が楽しんでいる様子がわかります。

桟敷の構築が1812以前とあるので、この絵馬が描かれた翌年には確実に桟敷ができあがっていたようです。

奉懸富社御祭禮之圖(亀山八幡奉納絵馬)。

太鼓台を手こぎの和舟で宮入させる神事のことを「オシコミ」と言います。

写真は太鼓台を和舟にのせて帰るところ。

このオシコミ、約200年前から行われている神事だそうで、

木造六丁艪(ろ)の和舟「皇子丸」に太鼓台を乗せて亀山八幡宮の馬場先の浜辺まで運び、宮入します。

小豆島町の無形民俗文化財に指定。

祭りの会場、亀山八幡宮に向かう人達。

お祭りのはじまる前と、終わった後の路地の風景が結構好きです。

神社付近の路地裏にはいると、亀山八幡宮に向かう太鼓台でいっぱい。

太鼓台には龍神が掘られています。この地域でも雨乞いの神具としての意味があるようです。

亀山八幡宮までの道、各地から集まった太鼓台が列をなしています。

坂の上からみるとこんな感じ。1トン以上ある太鼓台をひっぱりあげるのは大変そう。

もうすぐ坂の頂上。よく見ると担ぎ手以外にも指示をだしたり塩をまいたりいろんな役割があるようです。

亀山八幡宮入り口。太鼓台はこの右側脇を通って本殿へ向かいます。

派手な首輪をした狛犬がお出迎え。

本殿前にも見物客がいっぱい。太鼓台奉納の儀式を見守っています。

![【香川 4/20】アスパラ大騒ぎ 2025 - [Kagawa Apr. 20] Aspara Osawagi 2025](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27191-featured-120x120.jpg)

![【香川】川沿いをピンクに彩る80本の桜。湊川『河津桜ロード』 - [Kagawa] Kawazu Cherry Blossom Road](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/49092-featured-120x120.jpeg)

![【香川】高松の素敵な本屋まとめ - [Kagawa] Wonderful book shops at Takamatsu city](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/43920-featured-120x120.jpg)

![【広島】谷口吉生設計『広島市環境局中工場』 - [Hiroshima] Yoshio Taniguchi Design, 'Hiroshima City Environmental Bureau Naka Plant'.](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/50935-featured-120x120.jpeg)

![【香川】春日川の川市 – [Kagawa] River market of Kasuga river](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/49605-featured-120x120.jpeg)

![【小豆島 11/9】狂言・農村歌舞伎公演 in 棚田の里(瀬戸内国際芸術祭) – [Shodoshima island Nov. 9] Kyogen and Rural Kabuki Performance in Tanada no Sato (Setouchi International Art Festival)](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2014/08/nousonkabuki-150x150.jpg)

![【小豆島・豊島】小豆島・豊島 秋祭りまとめ – [Shodoshima Teshima] The autumn shrine festival](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2016/10/shodoshima-festival-150x150.jpg)

![【女木島 8/2-3】島の神様に捧げるお祭り『住吉神社大祭』 – [Megijima island 2-3 Oct.] The shrine festival at Megijima island](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2017/08/megi-island-festival-150x150.jpg)

![【小豆島 7/5】虫送り、江戸時代から島に伝わる行事 – [Shodoshima island 5 July] The torch procession at island](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2023/06/mushiokuri-shodoshima-island-150x150.jpeg)

![【香川】あじさい神社に映える3000株の紫陽花。観音寺・粟井(あわい)神社 – [Kagawa] The Hydrangeas shrine](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2017/06/awai-shrine-800x536.jpg)

![【毎年6/15】初夏の風物詩、満濃池のゆる抜き – [Kagawa 6/15] “Mannou pond”, Seasonal event of releasing water from a reservoir](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/07/mannouike-pond_kagawa-800x533.jpg)

![【国史跡】徳島最大の前方後円墳『渋野丸山古墳』 – [National Historic Site] Shibuno Maruyama Tumulus](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2022/02/National-Historic-Site_Shibuno-Maruyama-Tumulus_index-800x533.jpg)

![【愛媛】約2万株のあじさい!四国の山里 「あじさいの里」 – [Ehime] The Hydrangea Village at Shikoku](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2018/06/shingu-ajisai-800x536.jpg)

![【香川 2025年9月頃】サンポート高松に外資系ホテルが開業予定 – [Kagawa Around Sep. 2025] New hotel will open in Sunport Takamatsu](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2022/06/sunport-takamatsu_hotel-800x533.jpeg)

![【佐柳島】海を眺める木造校舎『ネコノシマホステル』 – [Sanagijima island] Neconoshima hostel & cafe in sanagijima island](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2018/07/naconoshima-800x533.jpg)

![【高知】手結港の可動橋 – [Kochi] Movable bridge at Tei Port.](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2023/07/tei-port_kochi_01-800x533.jpg)

![【愛媛 国の登録有形文化財】今治ラヂウム温泉 – [Ehime / National tangible cultural property] Imabari Radium Hot Spring](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2022/12/imabari-radium-hot-spring-1-800x533.jpeg)

![【広島】映画『裸の島』舞台、宿禰島(すくねじま) – [Hiroshima] Sukunejima island, setting of the film The Naked Island.](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/12/sukunejima-island-800x534.jpg)

![【愛媛】1200年以上前の物語を残す伊予灘に浮かぶ『綱掛岩』 – [Ehime] Tsunakakeiwa Rock, Mishima shrine](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2020/09/Tsunakakeiwa-Rock-800x534.jpg)

![【香川/解体】国の登録有形文化財、JR多度津駅『給水塔』 – [Kagawa/Demolished.] JR Tadotsu Station ‘water tower’, a registered national tangible cultural property.](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/11/JR-tadotsu-water-tower-1-800x533.jpg)

![【徳島】もろぶた糀・木桶仕込みの『井上味噌醤油』 – [Tokushima] Inoue Miso & Soy Source](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2023/07/inoue-miso-shoyu-800x533.jpeg)

![【徳島】うつわと暮らしのもの『ナガヤプロジェクト』 – [Tokushima] nagaya.](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2025/06/nagaya-tokushima-800x534.jpg)

![【テイクアウト・通販あり】カレーとマガジン白草社 – [Only to go] Curry and Magazine “Shirakusasha”](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2019/11/shirakusasha_mima-anabuki-800x534.jpg)

真砂喜之助製麺所(まさごあつし)

@tadaihircoto @yoikonoeureka ちなみに去年の様子はこちらです。 桟敷から見る太鼓台の競演 – 小豆島・池田 亀山八幡宮 秋祭り http://t.co/KQ71X7GJ #setoch

樂車道樂(DanjiriDouraku)

@tadaihircoto @yoikonoeureka ちなみに去年の様子はこちらです。 桟敷から見る太鼓台の競演 – 小豆島・池田 亀山八幡宮 秋祭り http://t.co/KQ71X7GJ #setoch