高松城跡、披雲閣の正門に当たる櫓(やぐら)門、桜御門が復元されました。1944年に国宝に指定されることが決まっていたのですが、1945年7月の高松空襲で焼失しました。そんな幻の国宝、高松城跡 桜御門が、2022年7月、77年ぶりに復活します。発掘調査を始めてから12年、総工事費約3億円かけてよみがえりました。黒い下見板張り、白い漆喰(しっくい)の外壁、1階の門はケヤキ・2階は松の木、瓦屋根と鯱(しゃちほこ)、敵に石を落とすための「石落とし」など、当時の建物を細かく調査研究し復元されています。

2012年(平成24年)、披雲閣の3棟が国の重要文化財、2013年(平成25年)、披雲閣庭園が国の名勝に指定されました。高松城跡は、史跡・名勝・重要文化財の3重指定となりました。

At 10:30 on Saturday 16 July 2022, the Sakura Gate of Takamatsu Castle Ruins, which has been restored after 77 years of war damage, will open its gates. Events will also be held at Hiunkaku and Sakura-no-baba.

The Sakura Gate, the main gate of Ruins of Takamatsu Castle and Hiunkaku, was restored; it was designated a National Treasure in 1944, but was destroyed in an air raid on Takamatsu in July 1945. In July 2022, the Sakura Gate of Takamatsu Castle Ruins, such a fantastic national treasure, will be restored for the first time in 77 years. It has taken 12 years since excavations began and a total construction cost of approximately 300 million yen to bring it back to life. The black clapboard and white plaster outer walls, zelkova on the first floor and pine on the second floor, tiled roof and shachihoko (or or ornate ornament), and the ‘Ishi-otoshi’ (stone pit) for dropping stones on the enemy, are all restored after detailed research and study of the building at the time.

桜御門2階展示室公開

日程:2022年7月17日(日)~8月31日(水)

時間:平日10~15時、 土日祝9~17時 (定員15名)

7月16日(土)は、開門式、式典等の終了後、10時30分〜17時開館

Cherry Blossom Gate 2nd floor exhibition room open to the public

Date: 17 July – 31 August 2022

Time: 10am-3pm weekdays, 9am-5pm weekends and public holidays (capacity 15 persons)

高松城跡 桜御門

住所:香川県高松市玉藻町2-1 [Google Map]

大きさ:幅約12m、奥行き約5m、高さ約9m

建築面積:63.87㎡

延床面積:57.84㎡

建物規模:地上2階

構造:木造

Takamatsu Castle Ruins Sakura Gate

Address: 2-1 Tamamo-cho, Takamatsu City, Kagawa Prefecture [Google Map]

Size: 12 m wide, 5 m deep and 9 m high.

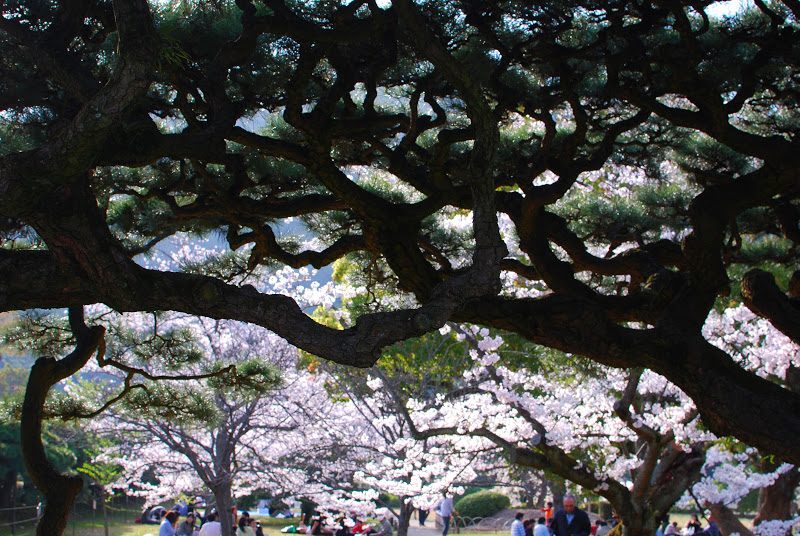

2023年05月16日撮影

桜御門の「桜」の名の由来は、高松藩士の小神野與兵衛(おがのよへい)が書いた『小神野筆帖(おがのひっちょう)』という古文書に、年初めや五節句(1/7人日、3/3上巳、5/5端午、7/7七夕、9/9重陽)、使者を迎えるなど特別な日に、白麻地に桜の紋が入った幔幕(まんまく)を張っていたという記述に由来します。

The name ‘Sakura’ of Sakura-gomon comes from an ancient document called Oga-no-hicho, written by Ogano Yohei, a samurai of the Takamatsu clan, which describes how a curtain with a cherry blossom pattern on a white linen background was hung at the beginning of the year, on special occasions such as five festivals (7 January, 3 March, 5 May, 7 July and 9 September) and when welcoming an envoy.

2022年07月15日撮影

白い漆喰(しっくい)の外壁

黒い下見板張り、白いしっくいの外壁

瓦屋根と鯱(しゃちほこ)

1階の門はケヤキ・2階は松の木

敵に石を落とすための「石落とし」

1590年(天正18年) – 高松城完成。

1945年(昭和20年) – 高松空襲により三の丸の桜御門が焼失。

1947年(昭和22年) – 旧国宝保存法により北の丸月見櫓、北の丸水手御門、北の丸渡櫓、東の丸艮櫓の4棟が当時の国宝(現行法の重要文化財に相当)に指定される。

2012年(平成24年) – 披雲閣(旧松平家高松別邸)が国の重要文化財に指定される。

2013年(平成25年) – 天守台の一般公開を再開。

2022年(令和4年) – 戦災で焼失した桜御門の復元再建が完成し、7月16日から公開。城の遺構としては、三の丸入り口には桜御門があったが、1945年(昭和20年)の高松空襲で焼失した(後述の通り、2022年に復元)。披雲閣は2012年(平成24年)7月9日に近代和風建築として国の重要文化財に指定された。

文化財

北の丸月見櫓、北の丸水手御門、北の丸渡櫓、旧東の丸艮櫓(丑寅櫓)が現存し、1947年(昭和22年)2月26日、ともに国の「国宝」(旧国宝、今の重要文化財)に指定された。このうち、艮櫓は元は東の丸跡(香川県民ホール一帯)にあったが、1965年(昭和40年)に旧所有者の日本国有鉄道から高松市に移管され、1967年(昭和42年)に現在地の桜の馬場に移築されたものである。このほかに旭門が現存している。また1980(昭和55年)に、玉藻公園に隣接する玉藻緑地に報時鐘(ほうじしょう)が再移築された。三の丸の桜御門は、1945年(昭和20年)の高松空襲で焼失し、その後長らく再建されない状態が続いた。2008年5月21日に開催された「史跡高松城跡整備検討委員会」の会合において復元に乗り出す方針が高松市から報告された。市は文献資料の収集分析や実見した市民への聞き取り、石垣の空襲による損傷等の調査を実施する予定とされた。2011年、市は復元に向けた基礎部分の発掘調査をおこなった。2013年2月28日、高松市は桜御門の復元に向けた基本整備計画を公表し、復元設計図を作製した。同年6月には、焼失前の1943年に文化庁が撮影した、従来よりも鮮明な写真の存在が公表されている。復元に際して大きな課題となったのは木材の確保で、県内では使用できるような大きなものがなく、日本国内から1年をかけて調達された。2022年に完成し、7月16日に記念式典が開催される。

天正15年(1587)に豊臣秀吉から讃岐一国を与えられた生駒親正は、翌16年(1588)から高松城を築城しました。このとき、「野原」の地名を『高松』と改めました。

北は瀬戸内海に面し、内堀、中掘、外堀の3重の堀で残り3方を取り囲んだ平城(水城)で、その設計は黒田如水、藤堂高虎、細川忠興などの諸説があります。また玉藻城とも呼ばれ、これは讃岐の国の枕詞「玉藻よし」に由来すると言われています。生駒氏の治世は寛永17年(1640)の生駒騒動による転封まで4代54年間に及びました。生駒氏転封後の寛永19年(1642)には、徳川家康の孫で、徳川光圀の兄でもある松平頼重に東讃12万石が与えられました。

史跡高松城跡桜御門復元整備工事報告/清水建設の社寺建築・伝統建築

工事名称:史跡高松城跡桜御門復元整備工事

建設地:高松市玉藻町地内

発注者:高松市、高松市長 大西 秀人

設計者:株式会社文化財保存計画協会

施工者:清水建設株式会社四国支店

工期:2019年12月19日~2022年6月8日

建築面積:63.87m2

延床面積:57.84m2

建物規模:地上2階

構造:木造

写真:往時の桜御門を伝える古い写真。櫓部分は直接石垣に載せられていたとみられる。高松市歴史資料館

写真:明治時代に撮影された天守(非現存) 高松城 (讃岐国) – Wikipedia

高松城「桜御門」復元へ/規模、構造ほぼ解明 – 四国新聞

高松市は31日、高松城跡(香川県高松市玉藻町)の「桜御門」復元に向けた基礎部分の発掘調査結果を公表した。桜御門の櫓(やぐら)部分を支えた東西の石垣(高さ約4メートル)上面部に礎石の痕跡が確認できなかったことなどから、櫓部分は直接石垣に載せていたとみられる。市はこれまでに集めた資料を踏まえ、全容がほぼ明らかになったとして、来年度から文化庁と協議しながら、基本設計に着手したいとしている。

同日、玉藻公園披雲閣であった「史跡高松城跡建造物検討委員会」(委員長・西和夫神奈川大工学研究所客員教授)で報告した。

桜御門は披雲閣の正門にあたる櫓門。門柱の痕跡などから推測される大きさは幅約12メートル、奥行き約5メートル、地上からの高さ約9メートル。古写真は門の扉上部に見張り部屋があったことを伝えているが、1945年7月の高松空襲ですべて焼失した。

発掘調査は、桜御門の規模や構造などを解明するため、昨年12月に行った。

調査結果によると、東西の石垣上面部で礎石の痕跡は確認できなかった。加えて、焼失後の状況が比較的良い西側石垣上面部で、高さ調整のためにノミで加工した跡が残っており、櫓部分は石垣に直接載せた構造だったと推測している。

このほか、直線的に残っている焼けた石の跡が桜御門の建物の寸法を知る手掛かりになることや、焼土層の上から出てきた鉄くぎや漆喰(しっくい)、土壁片は焼失前の遺物と考えられ、建築材料や工法を検討する上で貴重な資料になるとしている。

三の丸への入口「桜御門」跡です。寛文11年(1671)、披雲閣と同時期に建設され、「桜御門」が城内の正門となり、城下に通じる大手門は廃止された。「桜御門」は、通常の「虎口(こぐち)」(曲輪の出入口)になっていない門(曲がって開く)で、門内側に一文字石垣を造り防衛策としています。近世城郭の門としては特異な構造といえます。「桜御門」跡の石垣は、さして高くはないが、端正かつ荘重な美しさがあります。「三の丸」表門として、左右に「多聞櫓」が続いていたが、明治末期に取り払われて門のみ現存していました。

高松城 (讃岐国) – Wikipedia

別名「玉藻城」は、万葉集で柿本人麻呂が讃岐国の枕詞に「玉藻よし」と詠んだことに因み、高松城周辺の海域が玉藻の浦と呼ばれていたことに由来するとされている。

高松城は、豊臣秀吉の四国制圧の後、天正15年(1587年)讃岐1国の領主となった生駒親正によって、「野原」と呼ばれた港町に築かれた。現在見られる遺構は、江戸初期に徳川光圀の兄で常陸国から12万石で高松に移封された松平頼重によって改修されたものである。

近世城郭の海城としては、最初で最大の例で、「讃州さぬきは高松さまの城が見えます波の上」と謡われている。本丸に建てられた天守は、最下重が萩城や熊本城の天守のように天守台より出張り、最上重が小倉城や岩国城の天守のように「唐造り」であった。その様子は、解体される以前に写真におさめられ、また1884年にイギリスの週刊新聞「ザ・グラフィック」でイギリス人のヘンリー・ギルマールの絵によって紹介されている。

現在は、三重櫓や門など一部の建物と一部の石垣、堀が現存し、城跡は「玉藻公園」として整備されている。城の遺構としては、三の丸入り口には桜御門があったが、1945年(昭和20年)の高松空襲で焼失した。

参考:

玉藻公園(史跡高松城跡)

高松城の魅力を語る講座 その7:高松市

![【香川】川沿いをピンクに彩る80本の桜。湊川『河津桜ロード』 - [Kagawa] Kawazu Cherry Blossom Road](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/49092-featured-120x120.jpeg)

![【香川】春日川の川市 – [Kagawa] River market of Kasuga river](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/49605-featured-120x120.jpeg)

![【香川 2/21-3/22】男木島の灯台とスイセン郷 – [Kagawa Feb. 21- Mar. 22] Ogijima Lighthouse and Daffodil fields](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/02/suisen_ogijima-lighthouse-01-150x150.jpeg)

![【香川】牡蠣消費日本一は高松市!牡蠣焼き『鹿酔庵(ろくすいあん)』 – [Kagawa] Takamatsu City is Japan’s largest consumer of oysters! Oyster Grill ‘Rokusuian’.](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/01/oyster-bbq-150x150.jpeg)

![【香川 秋冬限定】オリーブハマチ丼 – [Kagawa Olive Hamachi season] Rice bowl topped with Olive Hamachi (yellow-tail)](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2020/09/Olive-Hamachi-150x150.jpg)

![【閉店】和田邦坊さんがデザイン。ぶどう餅の巴堂 高松店が閉店 – [Closed] Tomoedo, Japanese confectionery store designed by Kunibo Wada](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2021/06/tomoedo_budomochi-800x533.jpeg)

![【愛媛】スイスからやってきた新居浜・大島 『ジャックのパン屋』 – [Ehime] Jack’s bakery at Ni-Oshima island](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2014/10/jacks-bakery_Nioshima-island.jpg)

![【高知】夜の牧野植物園 – [Kochi] Night botanical garden of Makino](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2016/08/nightmakino-800x536.jpg)

![【小豆島・豊島】小豆島・豊島 秋祭りまとめ – [Shodoshima Teshima] The autumn shrine festival](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2016/10/shodoshima-festival-800x536.jpg)

![【香川】日山(ひやま)、のぼる – [Kagawa] Climbing at Mt. Hiyama](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2017/09/mt-hiyama_takamatsu-800x450.jpg)

![【静岡】日本初!泊まれる公園『インザパーク』 – [Shizuoka] The park to be able to stay “INN THE PARK”](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2020/12/inn-the-park-800x534.jpg)

![【高知】浜田の『泊り屋(とまりや)』 – [Kochi] Wooden huts “Hamada no Tomariya”](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2021/11/Wooden-huts_Hamada-no-Tomariya-800x533.jpeg)

![【香川 3月中旬】堀池のしだれ桜 – [Kagawa Mid-March.] Weeping cherry of Horike](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2021/03/Panorama_sakura_horike-800x533.jpg)

![【香川】いい香り、港の小さな薔薇園 – [Kagawa] Small rose garden at Takamatsu port.](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2019/05/rose-garden-takamatsu-800x533.jpg)

![【高知】「何不(なぜしないのか)」日本最古級の文章が出土か『若宮ノ東遺跡』 – [Kochi] ‘Why not?’ Japan’s oldest writing discovered at Wakamiya-no-Higashi Ruins](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2025/07/wakamiyanohigashi-ruin_kochi-800x533.jpg)

コメントを残す