![]()

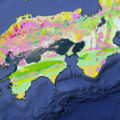

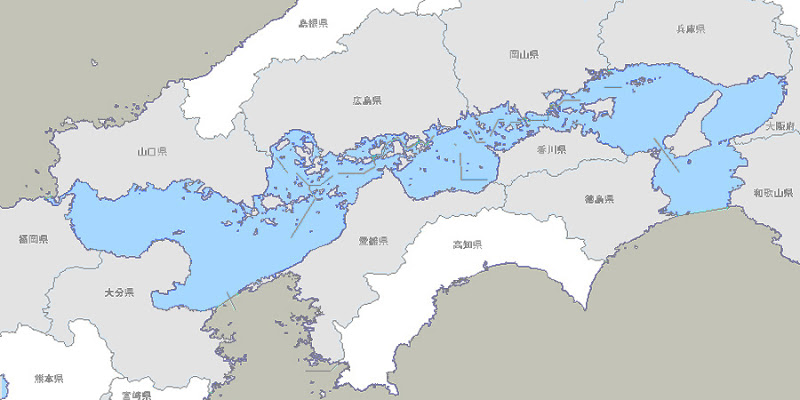

瀬戸内海って、徳島・香川・愛媛・和歌山・大阪・兵庫・岡山・広島・山口・福岡・大分にもあるってご存知でしたか?

Did you know that the Seto Inland Sea is found in Tokushima, Kagawa, Ehime, Wakayama, Osaka, Hyogo, Okayama, Hiroshima, Yamaguchi, Fukuoka, and Oita?

みなさんが「瀬戸内海」と聞いてイメージする範囲は、

・淡路島がある徳島県と兵庫の間

・備讃瀬戸:直島や小豆島がある岡山と香川の間

・しまなみ海道がある愛媛と広島の間

だいたいこんなところでしょうか。

実は瀬戸内海、もっともっと広いんです。

When you hear ‘Seto Inland Sea,’ you probably imagine the following areas:

・Between Tokushima Prefecture, where Awaji Island is located, and Hyogo Prefecture

・Bisan Seto: Between Okayama and Kagawa, where Naoshima and Shodoshima are located

・Between Ehime and Hiroshima, where the Shimanami Kaido is located

That’s about it, isn’t it?

Actually, the Seto Inland Sea is much, much wider than that.

おそらくそれぞれの県民の皆さんも意識してないかもしれません。

実際、今回「瀬戸内ブランド推進協議会」に加入した徳島県の人は

自分たちの県の海のことを「瀬戸内海」というより、

「鳴門海峡」「播磨灘」「紀伊水道」と呼ぶことのほうが多いかもしれません。

「瀬戸内海」の範囲は

1) 領海法施行令

2) 海上交通安全法施行令

3) 漁業法

4) 瀬戸内海環境保全特別措置法

と、いろいろな法律によって定められているのですが、

それぞれちょっとずつずれています。

Perhaps the residents of each prefecture are not even aware of this.

In fact, the people of Tokushima Prefecture, who recently joined the Seto Inland Sea Brand Promotion Council,

may refer to their prefecture’s sea as the

‘Naruto Strait,’ ‘Harima Nada,’ or ‘Kii Strait.’

The boundaries of the ‘Seto Inland Sea’ are defined by various laws, including:

1) The Territorial Sea Act Enforcement Order

2) The Maritime Traffic Safety Act Enforcement Order

3) The Fisheries Act

4) The Seto Inland Sea Environmental Conservation Special Measures Act

However, each of these laws defines the boundaries slightly differently.

領海法 (領海及び接続水域に関する法律) による瀬戸内海の定義。面積 1万9,700km²

瀬戸内法 (瀬戸内海環境保全特別措置法) による瀬戸内海の定義。面積 2万1,827km²

国際的には、上の図にある領海法の定義が

「瀬戸内海(Seto Inland Sea / The Inland Sea)」と認識されています。

歴史的には、江戸時代後期には「瀬戸内海」という概念が登場しますが、

今の認識とは若干異なり、

佐渡の廻船商人の旅行記『海陸道順達日記』では、尾道と下関の間が「瀬戸内」と呼ばれています。

Definition of the Seto Inland Sea according to the Seto Inland Sea Law (Special Measures Law for the Preservation of the Seto Inland Sea Environment). Area: 21,827 km²

Internationally, the definition of territorial waters shown in the figure above is recognised as the ‘Seto Inland Sea’.

Historically, the concept of the ‘Seto Inland Sea’ appeared in the late Edo period, but it differed slightly from the current understanding.

In the travelogue of a Sado ship merchant, ‘Kaikudo Jun’nichi Nikki,’ the area between Onomichi and Shimonoseki is referred to as ‘Seto.’

「瀬戸内海」という概念が今のような認識になったのは、

明治期に欧米人がこの海域を「The Inland Sea」と呼んだことがはじまりなんだとか。

それを、日本人の地理学者たちが「瀬戸内海」と訳して呼ぶようになったそうです。

外国人がいまの瀬戸内海の範囲を定義したきっかけというのは、ちょっと驚きです。

The concept of the ‘Seto Inland Sea’ as we know it today originated in the Meiji period, when Westerners began referring to this sea area as ‘The Inland Sea.’ Japanese geographers then translated this into Japanese as ‘Seto Inland Sea.’ It is somewhat surprising that it was foreigners who first defined the boundaries of what we now know as the Seto Inland Sea.

広島県は23日、瀬戸内海沿岸の6県で設立した「瀬戸内ブランド推進協議会」に徳島県が加わったと発表した。29日から瀬戸内海である観光資源の調査事業にも参加する。

16日に高松市であった中四国サミットで、協議会設立の呼び掛け人だった広島県の湯崎英彦知事が、協議会の活動を紹介。徳島県の飯泉嘉門知事が参加を申し出た。

協議会は広島▽山口▽岡山▽愛媛▽香川▽兵庫―の6県が5月に設立した。徳島県観光政策課は「広島や山口などと一緒に、瀬戸内を全国にPRしていきたい」としている。

領海及び接続水域に関する法律施行令(領海法施行令)第1条 – Wikipedia

一 紀伊日ノ御埼灯台(北緯33度52分55秒, 東経135度3分40秒)から蒲生田岬灯台(北緯33度50分3秒, 東経134度44分58秒)まで引いた線

二 佐田岬灯台(北緯33度20分35秒, 東経132度54秒)から関埼灯台(北緯33度16分, 東経131度54分8秒)まで引いた線

三 竹ノ子島台場鼻(北緯33度57分2秒, 東経130度52分18秒)から若松洞海湾口防波堤灯台(北緯33度56分28秒, 東経130度51分2秒)まで引いた線

※国際的にはこの範囲が瀬戸内海とみなされる。

※西端は関門海峡の西端である。関門海峡の全域と洞海湾は瀬戸内海に含まれる。

「瀬戸内海」の誕生 – Wikipedia

瀬戸内海という概念が誕生したのは、江戸時代後期とされる。それまでは和泉灘や播磨灘、備後灘、安芸灘など、より狭い海域の概念が連なっているのみで、現在の瀬戸内海全域を一体のものとして捉える視点は存在していなかった。とはいうものの、江戸時代の「瀬戸内」は現在でいう「瀬戸内海」とは必ずしも重なっていない。1813年に書かれた佐渡の廻船商人の旅行記『海陸道順達日記』では尾道と下関の間を「瀬戸内」と呼んでいる。

「瀬戸内海」概念が今日のようなものとして確立される契機となったのは、明治期に欧米人がこの海域をThe Inland Seaと呼んだことによる。欧米人がこのように呼んだ海域を日本人の地理学者たちが1872年頃から「瀬戸内海」と訳して呼び、これが明治時代の後半には人口に膾炙していったのである(ただしこの時期の「瀬戸内海」は明石海峡から関門海峡までの海域を指していることが多く、現在のようなより広い海域に「瀬戸内海」の概念が拡張されるには、さらに時間を要した)。

日本人による最初のまとまった論考は小西和の『瀬戸内海論』(1911年)である。この中で小西は瀬戸内海を一つの大きなテーマとして捉えることの必要性を指摘するとともに、瀬戸内海の多島美を積極的に評価した。小西は「国立公園」を日本に作ることの必要性も併せて指摘し、帝国議会に国立公園の設置を建議した。この建議を容れて国立公園法が制定されたのは1931年で、1934年3月16日の第1回指定で瀬戸内海は雲仙、霧島とともに日本初の国立公園「瀬戸内海国立公園」となった。

参考:

瀬戸内海モダニズム周遊 発見される「内海」 大阪府立大学観光産業研究所長 橋爪紳也

![【香川】川沿いをピンクに彩る80本の桜。湊川『河津桜ロード』 - [Kagawa] Kawazu Cherry Blossom Road](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/49092-featured-120x120.jpeg)

![【香川】国の重要文化財『小比賀家住宅』 - [Kagawa] National Important Cultural Property "Obika Family House"](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/47277-featured-120x120.jpg)

![【香川】春日川の川市 – [Kagawa] River market of Kasuga river](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/49605-featured-120x120.jpeg)

![【香川 2/21-3/22】男木島のスイセン郷。1100万本のスイセンと海鮮魚市場 – [Kagawa Feb. 21-Mar. 22] Ogijima island, blooming daffodils and fish market](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2013/03/ogiijma-kaisen-walk-150x150.jpg)

![【香川 2/21-3/22】男木島の灯台とスイセン郷 – [Kagawa Feb. 21- Mar. 22] Ogijima Lighthouse and Daffodil fields](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/02/suisen_ogijima-lighthouse-01-150x150.jpeg)

![【香川 2/10-3/8】瀬戸内の豊島で暮らし、劇場を開くアーティスト「ウサギニンゲン」 – [Kagawa Feb. 10 – Mar. 8] Artist “Usaginingen” at Teshima island of Setouchi](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2019/08/usaginingen-150x150.jpg)

![【香川 点灯130年】日本に3つしかない無塗装石造りの灯台『男木島灯台』 – [Kagawa 130 Years of Lighting] The stone lighthouse at Ogi island](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2021/07/Ogijima-island_Lighthouse-150x150.jpg)

![【小豆島 11/9】狂言・農村歌舞伎公演 in 棚田の里(瀬戸内国際芸術祭) – [Shodoshima island Nov. 9] Kyogen and Rural Kabuki Performance in Tanada no Sato (Setouchi International Art Festival)](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2014/08/nousonkabuki-150x150.jpg)

![【徳島】鮮魚のスモーク専門店『日和佐燻製工房』 – [Tokushima] Hiwasa Smokehouse](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2021/06/hiwasa-kunsei-koubou_hiwasa-smokehouse-800x533.jpeg)

![【香川 4/27】香川県内で唯一、滝宮天満宮で行われている『うそかえ神事』 – [Kagawa 27 Apr] Uso-Kae ritual at Takinomiya Tenmangu Shrine.](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2025/05/usokae_takinomiya-tenmangu-800x534.jpg)

![【徳島】日本三奇橋・国指定重要有形民俗文化財『祖谷のかずら橋』 – [Tokushima] Important Tangible Folk Cultural Properties “Iya Vine Bridge”](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2012/02/Iya-Vine-Bridge.jpg)

![【東京】和田邦坊が描いた蕎麦屋の天井画『つづらそば』 – [Tokyo] “Tsuzura Soba”, decorative ceiling painting by Kunibo Wada](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2017/11/kunibo-wada-02-800x533.jpg)

![【香川県指定民俗文化財】白鳥神社の虎獅子『虎頭の舞』 – [Kagawa] The Tiger Dance of Shirotori shrine](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2021/10/Lion-Dance-of-Shirotori-shrine-800x533.jpeg)

![【徳島】ごみゼロを目指す上勝の北極星『カフェ・ポールスター』 – [Tokushima] Cafe polestar with zero-waste statement of Kamikatsu](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2013/12/polestar-kamikatsu-800x536.jpg)

![【香川】いい香り、港の小さな薔薇園 – [Kagawa] Small rose garden at Takamatsu port.](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2019/05/rose-garden-takamatsu-800x533.jpg)

![【閉店】創業60年の老舗のうどん屋「谷川製麺所」が閉店 – [Close Dec. 30th] Tanigawa noodle‐making factory at Kagawa](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2014/12/shippoku-udon-800x534.jpg)

![【広島】映画『裸の島』舞台、宿禰島(すくねじま) – [Hiroshima] Sukunejima island, setting of the film The Naked Island.](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/12/sukunejima-island-800x534.jpg)

![【香川】花崗岩の採石で栄えた小さな島、小与島(こよしま) – [Kagawa] Koyoshima island](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2020/08/koyoshima-island-800x534.jpg)

![【閉店】灯りと雑貨のお店 touca – [Closed] The shop of lights and sundry goods](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2013/12/touca-800x536.jpg)

![【香川 3月中旬】堀池のしだれ桜 – [Kagawa Mid-March.] Weeping cherry of Horike](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2021/03/Panorama_sakura_horike-800x533.jpg)

0 Comments

1 Pingback