八坂神社境内の芝居小屋と「歓楽座」

香川県高松市塩屋町(しおやまち)の南端・出晴(ではれ)は、かつて城下町の出入口として栄え、交通の要衝でした。ここには祇園社(現在の八坂神社)が鎮座し、1872年(明治5年)にはその境内に芝居小屋が誕生します。さらに明治中期には、歌舞伎座「歓楽座」が建ち、地域の娯楽と文化を担う舞台となっていきました。

乃村泰資、歓楽座へ

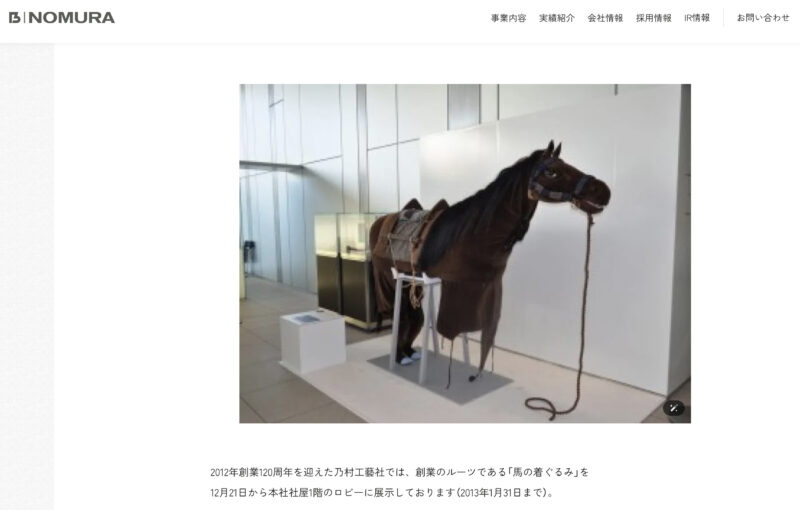

この芝居文化の中で、1892年に乃村 泰資(のむら たいすけ 1873–1948)が歓楽座に大道具方として入座します。彼が手がけた芝居「塩原多助(しおばら たすけ)」では、主人公と愛馬が別れる名場面において、馬の着ぐるみの目から一筋の涙を流す仕掛けを施しました。観客は驚きと感動のどよめきに包まれ、この舞台装置は人々の記憶に刻まれました。

菊人形と「段返し」の発明

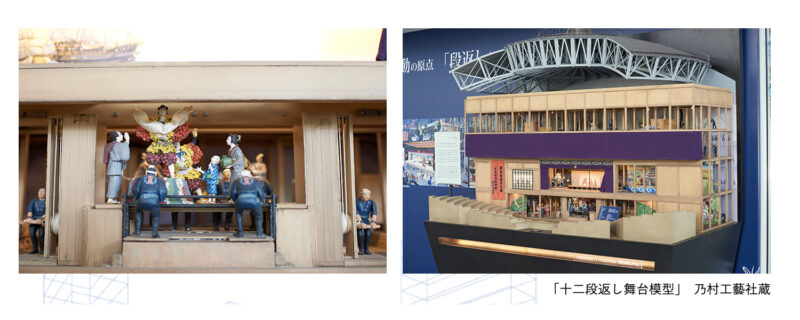

泰資はやがて菊人形の興行にも携わり、幕間に舞台裏の書割を駆使して瞬時に場面転換する「段返し」という画期的な舞台装置を発明します。この仕組みは、菊人形を伝統的な見世物からダイナミックなショービジネスへと押し上げ、観客を魅了しました。

空間デザインへ受け継がれる精神

歓楽座での大道具経験と、菊人形で培った舞台転換の技術。それらは後に設立される乃村工藝社の礎となり、現代の空間デザインや展示演出へと発展していきます。高松の芝居小屋から始まった創意工夫の精神は、いまや日本を代表する空間クリエイション企業の原点として脈々と受け継がれているのです。

八坂神社境内の芝居小屋と「歓楽座」

香川県高松市塩屋町の南端・出晴は、かつて城下町の出入口として栄え、交通の要衝でした。ここには祇園社(現在の八坂神社)が鎮座し、明治5年(1872年)にはその境内に芝居小屋が誕生します。

The Theatre House within Yasaka Shrine Precincts and the “Kanrakuza”

The southern tip of Shioyamachi, Takamatsu City, Kagawa Prefecture – known as Dehare – once flourished as the gateway to the castle town and served as a vital transport hub. Here stood Gion Shrine (now Yasaka Shrine), and in 1872 (Meiji 5), a theatre house was established within its precincts. Furthermore, in the mid-Meiji period, the Kabuki theatre ‘Kanrakuza’ was built, becoming a stage that served as the region’s entertainment and cultural hub.

Taisuke Nomura at Kanrakuza

Within this theatrical culture, in 1892, Taisuke Nomura (1873–1948) joined Kanrakuza as a stage manager. For the play “Shiobara Tasuke”, which he worked on, he devised a mechanism for the horse costume’s eyes to shed a single tear during the famous scene where the protagonist parts with his beloved horse. The audience was enveloped in a murmur of astonishment and emotion, and this stage device became etched in people’s memories.

Chrysanthemum Puppets and the Invention of the “Stage-Change”

Taisuke later became involved in chrysanthemum puppet performances, inventing the groundbreaking “stage-change” mechanism. This system utilised backstage painted scenery to instantly transform scenes during intermissions. This innovation elevated chrysanthemum puppets from traditional spectacle to dynamic show business, captivating audiences.

The Spirit Passed Down to Spatial Design

The experience gained with large props at the Kanrakuza theatre and the stage-changing techniques honed with the chrysanthemum dolls later became the foundation for the establishment of Nomura Kōgeisha. These evolved into modern spatial design and exhibition staging. The spirit of ingenuity that began in the theatre halls of Takamatsu is now passed down unbroken as the origin of Japan’s leading spatial creation company.

八坂神社

住所:香川県高松市塩上町2-5-4 [Google Maps]

Yasaka Shrine

Address: 2-5-4 Shiokami-chō, Takamatsu City, Kagawa Prefecture [Google Maps]

ーーー

・乃村工藝社のWebサイトに、「当社のルーツは1892年、創業者・乃村泰資が四国・高松の芝居小屋「歓楽座」に大道具方として入座したことに始まります。」と書いてあります。

・塩屋町 (高松市 – Wikipedia)に「祇園社(現八坂神社)も鎮座」「1872年(明治5年)八坂神社境内に芝居小屋ができ、同7年には出晴に春長楽、明治中期には歌舞伎座歓楽座も位置した」(高松市史編修室 1960, p.132.)。

など、まだまだ乃村工藝社発祥の地に関する情報は薄いのですが、とりあえず、香川県高松市塩谷町にある八坂神社に行ってきました!

・The Nomura Kōgeisha website states: ‘Our origins date back to 1892, when founder Taisuke Nomura joined the Kanrakuza theatre in Takamatsu, Shikoku, as a stagehand.’

・Shioya-chō (Takamatsu City – Wikipedia) notes that ‘Gion Shrine (present-day Yasaka Shrine) was also enshrined there’ and that ‘in 1872 (Meiji 5), a theatre was built within the precincts of Yasaka Shrine; by 1874 (Meiji 7), the Shunchōraku theatre was established in the front courtyard, and by the mid-Meiji period, the Kabuki-za Kankakuza theatre was also located there’ (Takamatsu City History Compilation Office 1960, p.132).

While information regarding the birthplace of Nomura Kōgeisha remains sparse, I have nevertheless visited Yasaka Shrine in Shioya-chō, Takamatsu City, Kagawa Prefecture!

2025/08/24撮影

阿(あ)

吽(うん)

石の鳥居

人形

花崗岩の蹲(つくばい)/手水鉢(ちょうずばち)

祇園 正一位 稲荷大明神。「正一位稲荷大明神(しょういちいいなりだいみょうじん)」は、稲荷神の最高位を表す称号であり、京都の伏見稲荷大社の稲荷神が、朝廷から「正一位」という最高位の神階を授けられたことに由来します。

・保食命(うけもちのみこと):日本神話に登場する食物と五穀を司る女神。食べ物を生み出し、人々の生活を豊かにするとされています。

・祭神 祇園稲荷大神:五穀豊穣や産業の発展、衣食住などを司る神様。古くは渡来系氏族である秦氏の氏神として信仰。稲荷の神様は、一般的に「宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)」を指し、五穀豊穣や商売繁盛、家内安全などを司る神様。

・大己貴命(おおなむちのみこと):大国主命(おおくにぬしのみこと)とも呼ばれる日本神話の神。出雲大社のご祭神。因幡の白兎を助けた心優しい神として知られ、国土を創り上げた国造りの神。

神前の拝礼作法。

かるくおじぎをして

わが心 清清しい

守り導き幸え給え

二拝 二拍手 一拝

香川縣女子神職舎

金刀比羅宮

猫

神社の境内に小さな公園が併設している。ひょっとしたらここに舞台小屋があったりしたのだろうか。もう少し調べたいところ。

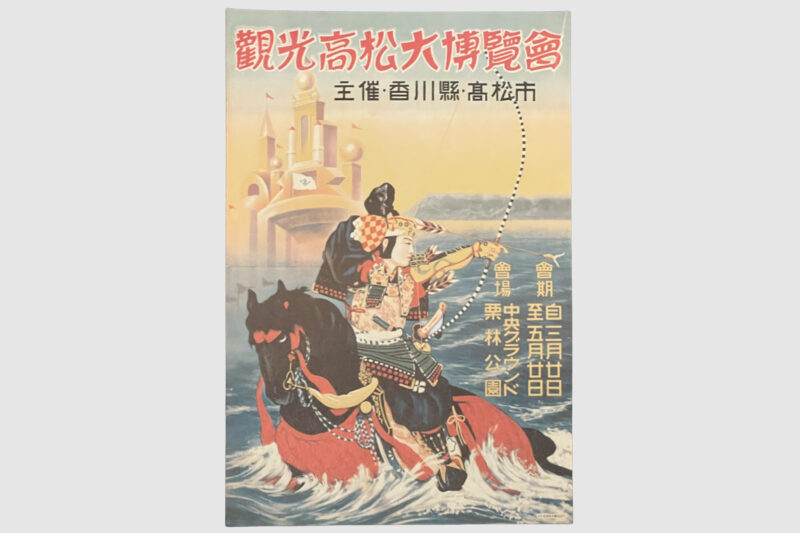

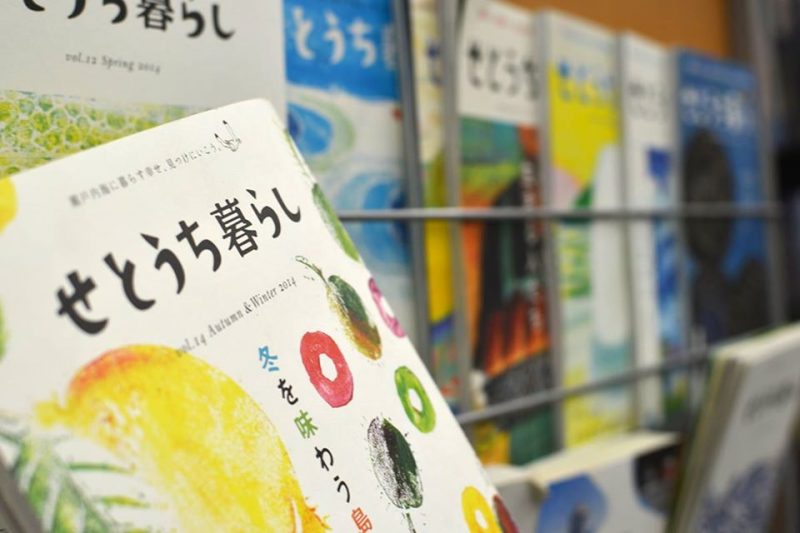

観光高松大博覧会ポスター 1949年(昭和24年) 原資料 瀬戸内海歴史民俗資料館

香川県高松市との関係性を示す乃村工藝社の実績のひとつ『観光高松大博覧会』(1949年)。

観光高松大博覧会 ― 復興と未来を描いた戦後の一大イベント

戦後復興と市制60周年を背景に

1949年(昭和24年)3月20日から5月20日まで、香川県高松市で「観光高松大博覧会」が開催されました。会場は、高松市中央グランドと栗林(りつりん)公園。1946年(昭和21年)の南海大地震で大きな被害を受けた高松が、わずか数年で復興した姿を示す産業振興博として開かれたものです。開催当時は翌年1950年に迎える高松市市制60周年記念事業の一環とも位置づけられていました。

会場と展示の特色

会場は中央グランドを中心に、色とりどりのパビリオンが立ち並びました。

・国産館・郷土館:全国の特産品や香川の伝統工芸(獅子頭、張り子ダルマ、丸亀うちわなど)を展示。

・農業館・水産館:電化された理想農村のパノラマや、瀬戸内の漁業の様子を一望できる展示が話題に。

・衛生館:性教育の普及を意図した先進的な展示を実施。

・電氣館・機械館:電気の一生をパノラマで紹介し、最新機械の実演が人気を集めました。

・子供の国:極彩色の竜宮城を中心にした遊具施設で多くの子どもたちを楽しませました。

場外にはアメリカ文化館とサーカスがあり、第2会場には美術館・科学館・観光館が設置されました。特に科学館のテレビジョン展示や、観光館の瀬戸内海国立公園や海陸交通を表すジオラマは来場者を驚かせました。

乃村工藝社の担当:観光館とアメリカ館

この博覧会で、乃村工藝社は「観光館」と「アメリカ館」を担当しました。

・観光館:瀬戸内海国立公園や高松を拠点とする海陸交通をパノラマ・ジオラマで表現し、地域の観光振興をダイナミックに演出。

・アメリカ館:戦後間もない時代に人々が憧れたアメリカ文化を紹介し、多くの観客を惹きつけました。

博覧会が残したもの

「観光高松大博覧会」は、復興と未来を同時に映し出す場でした。産業・文化・娯楽を融合したこのイベントは、戦後高松の人々に大きな希望を与えただけでなく、乃村工藝社にとっても戦後の博覧会実績の一つとして、空間演出の力を示す重要な機会となりました。

参考:

博覧会資料COLLECTION | 株式会社乃村工藝社 / NOMURA Co.,Ltd.

観光高松大博覧会誌1950 – 香川県立図書館デジタルライブラリー

観光高松大博覧会 | 昭和館デジタルアーカイブ

香川県高松市塩屋町の町名は製塩業が多くあったことに由来するとされ、成立前後の寛永年間(1624年~1643年)の地図によれば、当時付近は塩田や塩釜が描かれている。

かつての高松城城下町の1町で、江戸時代は一丁目〜三丁目が存在した。北側の通町から伸びる町筋沿いに発達し、寛永地図では当町は「通町筋」に包括され、井口町と新通町に当たる地域が「塩やき町」と記載されている。「政要録」によれば松平頼重の入部以降は城下町の東端を当町及び今橋とすることが記されている。寛政元年(1789年頃)の「御領分明細記」によると当町には一丁目と二丁目があり、同年の「高松城下絵図」によれば二丁目とその南端には水路が記されている。天保元年(1830年頃)には二丁目の南端が三丁目がに改称された。また、江戸時代の町筋には袋屋勘四郎(後藤漆谷)の老松園や菊屋逸三といった豪商の邸宅や商家が軒を連ねていた。塩屋町の南端は城下町への出入口で出晴と呼ばれ、当町側には番所と大木戸があった。ここは当時より3つの道と2つの水路が交差する交通の要衝で、付近には祇園社(現八坂神社)も鎮座した。

明治時代に入ると自由民権運動結社「博文社」のメンバーである中野滝次郎の木屋(清酒醸造業)や、井上甚太郎の高松立志社の拠点が当町に位置した。1872年(明治5年)八坂神社境内に芝居小屋ができ、同7年には出晴に春長楽、明治中期には歌舞伎座『歓楽座』も位置した。

*高松市史編修室 1960, P132

沿革

1892年(明治25年) 3月 – 香川県高松で乃村泰資が芝居の大道具業を創業。

舞台装置の制作、菊人形の制作等を行う。両国国技館で開催されていた菊人形展の制作も行っていた。

沿革 | 株式会社乃村工藝社 / NOMURA Co.,Ltd.

大正年間

創業者乃村泰資は、当時大衆の娯楽として人気のあった菊人形を、大規模な装置と仕掛けを使って演出昭和年間

博覧会の展示、そして百貨店の催しを手がける

全国産業博覧会(高松博)「史伝名勝 讃岐館」1928年(昭和3)

創業のルーツ・芝居「塩原多助」“馬の着ぐるみ”を本社社屋に展示しております | 株式会社乃村工藝社 / NOMURA Co.,Ltd.

2012年創業120周年を迎えた乃村工藝社では、創業のルーツである「馬の着ぐるみ」を12月21日から本社社屋1階のロビーに展示しております(2013年1月31日まで)。当社のルーツは1892年、創業者・乃村泰資が四国・高松の芝居小屋「歓楽座」に大道具方として入座したことに始まります。泰資は、芝居「塩原多助」の舞台で主人公と愛馬の別れの場面に、馬の着ぐるみの目から一筋の涙が流れる“からくり”を施し、それを見た観客が驚きと感動でどよめいたと伝えられています。

香川県高松出身の乃村泰資(たいすけ)(1873-1948)は、足袋職人から舞台の道具方に転じ、さらに伝統的な菊人形興行に新たな演出を加えた「段返し」※を考案しました。 泰資の人びとに“歓びと感動”を届けたいという思いは、大衆娯楽のダイナミックな空間演出技法を生み出す源となり、現代における空間プロデューサーとして、またこれを生業とする乃村工藝社の創業者として活躍します。 その後、展示装飾・演出技術は、時代とともに進化し発展を遂げ、「ディスプレイ業」と呼ばれるひとつの産業として確立されました。 いまや、ディスプレイは私たちを取り巻くあらゆる空間に存在し、私たちの生活に不可欠なものとなっています。 乃村文化財団は、先人たちの創意工夫にあふれる進取の精神を継承し、多様なコミュニケーション手段を通じて より豊かな未来が実現するよう、ディスプレイのさらなる発展の一翼を担う、という志のもと、乃村工藝社創業130周年記念事業の一環として設立されました。

※ 段返し 物語の進展に応じて奈落からのせり上げや天井からの吊り下げ、 舞台袖の書割を駆使して幕間なく一瞬のうちに場面転換する仕組み。

博覧会資料COLLECTION | 株式会社乃村工藝社 / NOMURA Co.,Ltd.

開催日程:1949年03月20日(昭和24年)~1949年05月20日(昭和24年)

開催地:香川県

会場:高松市中央グランド 栗林公園

主催:香川県 高松市復興博覧会とは名乗っていないが、昭和21年の南海大地震の被害を受けてから4年、市制60年記念を迎え、地震から立ち直った姿を見せる産業振興の博覧会であった。第1会場は中央グランドのスペースをそのまま残し、その周囲に各パビリオンが建ち並べられた。正門横道路に面して新聞館があり、その裏手になる場内に貿易館がつくられた。場内に入った右に、迎賓館と国産館が相対して建てられた。国産館は平和の女神のほほえむ噴水塔のある半円形の建物で、各府県の優良特産品を陳列した。続いて高松市の獅子頭、張り子ダルマ、松笠細工などの玩具や丸亀の団扇などを、館内34小間いっぱいに展示した郷土館。理想的に電化された農村のあり方を示す大パノラマで目を奪う農業館。鯛、鰯網などによるパノラマが、内海の魚のすなどり状況を一望に収める水産館。パンパンガールの実態を公開し、性教育の普及を図る展示の衛生館。専売局の最新式機械で製造直売する煙草実演場。全国の一流メーカー出品による数10種の機械で実演する機械館。一目で分かる電氣の一生をパノラマで見せる電氣館や、逓信館、演芸館がぐるりと、取り巻くようになび、子供の国は高さ6メートルの青、赤、極彩色の竜宮城を中心に、各種の遊戯器具が備えられた。観光道路を隔てた場外に、アメリカ文化館が建てられ、その隣りでサーカスが興行された。第2会場には、畜産館と小鳥館がならび、中央に讃岐美術と現在の美術界全般を紹介する美術館がつくられ、会期終了後は讃岐文化の殿堂として美術館となる科学館は、テレビジョンが人気であった。高松市を中心に瀬戸内海国立公園の海陸交通の盛況をパノラマとジオラマで見せ、高野山の出開帳も行なった観光館も大賑わいであった。乃村工藝社実績「観光館」「アメリカ館」(社歴&社史「70万時間の旅3」)より

菊人形(きくにんぎょう)は、菊細工の一種で、菊の花や葉を細工して人形の衣装としたもの。また、その人形を展示する興行。

見世物興行が全国的に流行し、名古屋市大須で奥村伊三郎が経営した奥村黄花園、それを引き継いだ高松の乃村工藝社[1]、そして大阪の浅野菊楽園が、遊園地などを中心として全国興行を牽引する。戦前は両国国技館や大阪・新世界のルナパークのものが、そして戦後は東急多摩川園、京成谷津遊園のものが有名であった。

江戸期~現在の町名江戸期は高松城下の1町江戸期は1~3丁目があった高松城の南東,城下の東部に位置し,通町の南に接続して南北に町筋を形成する町名は塩焼きに由来するものであろう寛永年間の高松城下図屏風では通町筋の東側は塩田に働く人影と釜屋の煙が描かれている生駒氏時代の寛永古地図には井口町・新通町に相当する地域に「塩やき町」の名称が見え,塩屋町に相当する地域は「通町筋」で包括されている「政要録」には初代高松藩主松平頼重入部以後,城下の東は今橋・塩屋町を境とすることが記され,当地は城下の東端であった寛政元年の「御領分明細記」によると1丁目と2丁目があることがわかる同年の高松城下絵図では塩屋町2丁目は途中で濠が割りこみ,東に曲がったところに深妙寺がある2丁目の南端も堀で区切られている天保元年塩屋町2丁目南端から杣場川(玉川)の高橋に通じる塩屋町口のところにあった橋元(本)屋前が塩屋町3丁目と改称された安政年間の古地図ではその向かいに番所が設けられている町筋には豪商の邸宅や商家が軒を連ね,袋屋勘四郎の老松園や菊屋逸三の住いもこの通りにあった袋屋勘四郎は後藤漆谷の通称で,詩文をよくし,城下でも豪商として知られ,文化12年頼山陽が来訪するなど,頼山陽・柴野栗山・長町竹石(画家)など雅友が多かった菊屋逸三は醸造業を営む豪商であったが「捷作(即興)ノ俳諧師」として知られた城下への出入口の地は出晴と呼ばれ,近くに祇園社(八坂神社)があり,3つの道と2つの水路が交差しており,当町側に番所と大木戸があった明治期になると博文社(自由民権運動下の啓蒙学習結社)のメンバーである中野滝次郎が木屋(清酒醸造業)を営み,讃岐の糖業振興に奔走した井上甚太郎が高松立志社の拠点を構えたのも当町である明治8年戸数177・人口653(梶山家文書)同9年啓蒙小学校が設立され,同17年には第二高松小学校が設置されている明治5年頃八坂神社境内に芝居小屋ができ(高松市史年表),同7年には当町出晴に春長楽があり,明治中期頃には歌舞伎座歓楽座も設立された(高松市史)明治23年からは高松市の町名となる同31年に讃岐馬車合資会社が出晴を起点として高松~長尾間(16km)に馬車を走らせた午前6時20分初発,40分ごとに午後5時30分まで16往復した所要時間2時間,運賃は10銭であった同45年高松電気軌道が出晴~長尾間に電車の運行を開始したこうして出晴は交通の要所となり,農村地域から高松にくる人々にも出晴の名が知られるようになったやがて市内電車の瓦町駅ができ,昭和5年に高松琴平電鉄の高松駅(瓦町)が完成したことから人の往来が,瓦町に集中したことによって,出晴付近は寂れたが第2次大戦後は商店街となって再びにぎやかになった昔の面影はなくなったが八坂神社と出晴の名は市民によく知られている明治30年頃には,薬商5・煙草商1・紙商3・油商1・糸物商1・染物商2・質屋商1・呉服太物商2・酒類商2・醤油商1・生魚商3・反古問屋2・肥料商3・古道具商2・八百屋物商4・舶来小間物商1・小間物商1・茶商1・菓子商5・宿屋業1・筆墨諸紙商1・履物商1・足袋商2・傘商2・金物商1・線香商1・洋灯商1・万物品店2・炭薪商1・材木商1・桶物商1・畳表商1・蒟蒻製造販売1・蝋燭商1・製紙原料販売1・鍛冶師1・彫刻師1・理髪床3・医師1・弁護士1(繁昌懐中便覧)大正期から昭和初期には工業化が進み槙田鉄工所・鶴尾鉄工所・明定缶詰製造工場・加賀藤製麺所・東洋度量衡・高松紙商組合・千疋屋(ゴム製品)・堤商店(ガラス)・三木忠商店(砂糖販売)・千葉商店(砂糖販売)・帝国被服・亀友商店(荒物漆器販売)・川西実次商店(製紙)などが設立されている大正期,八坂神社から北へ塩屋町の裏通りを築地町に出る道に異人屋敷があった(高松今昔記)世帯数・人口は,昭和16年の世帯数142・人口823(男396・女427)同20年の高松空襲で当町は全焼し,同28年には115・548に復興,同40年151・598,同50年114・387,同55年133・人口385昭和39年一部が末広町・福田町・塩上町1~3丁目・御坊町となり,御坊町・野方町・福田町・塩上町の各一部を編入。

KADOKAWA「角川日本地名大辞典(旧地名編)」

![【香川】川沿いをピンクに彩る80本の桜。湊川『河津桜ロード』 - [Kagawa] Kawazu Cherry Blossom Road](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/49092-featured-120x120.jpeg)

![【香川】春日川の川市 – [Kagawa] River market of Kasuga river](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/49605-featured-120x120.jpeg)

![【香川】牡蠣消費日本一は高松市!牡蠣焼き『鹿酔庵(ろくすいあん)』 – [Kagawa] Takamatsu City is Japan’s largest consumer of oysters! Oyster Grill ‘Rokusuian’.](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/01/oyster-bbq-150x150.jpeg)

![【香川 秋冬限定】オリーブハマチ丼 – [Kagawa Olive Hamachi season] Rice bowl topped with Olive Hamachi (yellow-tail)](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2020/09/Olive-Hamachi-150x150.jpg)

![【香川】山と街と海をつなげる給水器「たかまつ給水スポット」 – [Kagawa] Water dispenser connecting mountains, towns and sea. “Takamatsu Water Refill Point”](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2025/12/Takamatsu-Water-Refill-Point-150x150.jpg)

![【広島】映画『裸の島』舞台、宿禰島(すくねじま) – [Hiroshima] Sukunejima island, setting of the film The Naked Island.](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/12/sukunejima-island-800x534.jpg)

![【香川】日本最古の三間社流造様式の神社建築。国宝『神谷神社』 – [Kagawa] National treasures “Kandani shrine”](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2025/08/kandani-shrine_kagawa-800x534.jpg)

![【愛媛】1200年以上前の物語を残す伊予灘に浮かぶ『綱掛岩』 – [Ehime] Tsunakakeiwa Rock, Mishima shrine](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2020/09/Tsunakakeiwa-Rock-800x534.jpg)

![【兵庫】瀬戸の洋上で獅子が舞う『家島天神祭』真浦の獅子舞 – [Hyogo] Lion dances over the Seto Inland Sea”Ieshima Island Festival”](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2017/07/ieshima-800x713.jpg)

![【徳島】神山町江田、棚田に菜の花の黄色い絨毯 – [Tokushima] The beautiful field mustard at Kamiyama](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2016/03/nanohana-kamiyama-800x533.jpg)

![【愛媛 国の登録有形文化財】今治ラヂウム温泉 – [Ehime / National tangible cultural property] Imabari Radium Hot Spring](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2022/12/imabari-radium-hot-spring-1-800x533.jpeg)

![【愛媛】川沿いの静かな古民家で頂くそば『蕎亭 はる』 – [Ehime] Soba at Japanese old house “Kyotei Haru”](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2020/12/soba-haru_ehime-saijo-800x533.jpg)

![【香川】ヤドンがいっぱい!ヤドン公園 – [Kagawa] Yadon Park](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2025/06/yadon-park_kagawa-800x533.jpg)

![【香川】建築家・山本忠司設計、瀬戸内海歴史民俗資料館 – [Kagawa] “Seto Inland Sea Folk History Museum” designed by Architect Tadashi Yamamoto](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2022/06/Seto-Inland-Sea-Folk-History-Museum_Tadashi-Yamamoto-800x535.jpeg)

コメントを残す