今から137年前、1888年(明治21年)12月3日、香川県が愛媛県から分離独立しました。この香川県の独立を最後に、日本全国がいまと同じ47都道府県となりました。つまり香川県は最も小さい県であり、最も新しい県でもあります。

One hundred and thirty-seven years ago, on 3 December 1888 (Meiji 21), Kagawa Prefecture separated and became independent from Ehime Prefecture. This independence of Kagawa Prefecture marked the final step in Japan becoming the 47 prefectures we know today. Consequently, Kagawa Prefecture is both the smallest and the newest prefecture.

沖縄県は、1972年に返還される93年前には沖縄県という名称は存在していました。

北海道は、1946年9月27日の府県制の改正で、北海道庁から北海道に移行し、都府県庁から都道府県になりました。

The name Okinawa Prefecture existed 93 years prior to its reversion in 1972.

Hokkaido transitioned from Hokkaido Government to Hokkaido under the prefectural system reform of 27 September 1946, becoming a prefecture under the new system of prefectural governments.

1879年3月27日 明治政府が琉球藩を廃して沖縄県を設置

1888年12月3日 愛媛県から分離、香川県誕生

1946年9月27日 北海道庁から北海道に移行

1972年5月15日 沖縄県返還

27 March 1879: The Meiji government abolished the Ryukyu Domain and established Okinawa Prefecture.

3 December 1888: Separated from Ehime Prefecture; Kagawa Prefecture was born.

27 September 1946: Transitioned from Hokkaido Government to Hokkaido.

15 May 1972: Okinawa Prefecture was returned.

香川県の独立に尽力した中野武営は「香川県独立の父」、「渋沢栄一の右腕」とも呼ばれています。幕末の高松藩に生まれ、明治維新後は農商務省で勤務しました。

Nakano Takeyoshi, who devoted himself to the independence of Kagawa Prefecture, is also known as the “father of Kagawa Prefecture independence” and the “right-hand man of Shibusawa Eiichi”. He was born in the Takamatsu clan at the end of the Edo period and served in the Ministry of Agriculture and Commerce after the Meiji Restoration.

中野武営像。2024年10月6日、ゆかりの深かった高松城西の門前にぶえいさんの銅像が建てられました。中野武営顕彰会(佐伯勉 会長)。銅像の制作は、香川県文化功労者の池川直さん。

忘れまい 近代香川の礎を築いた「大丈夫」

この人なかりせば、眼前にある「四国の玄関』のにぎわいも、後背の「瀬戸の都」と呼ばれる高松市街の広がりもなかっただろう。

中野武営。茶末にこの地に生まれ、明治から大正にかけての近代日本の黎明期を駆け抜けた「大丈夫」である。官吏、政治家、実業家・・・様々な立場にありながら、「富貴も淫する能わず、貧賊も移す能わず、威武も屈する能わず」という孟子の教えを買いた。

その生き方が維新以降、隣県との統廃合を繰り返した旧護岐国の独立を勝ち取り、滋澤栄一とともに勃興する商工業者の声をまとめ、日本経済の発展に大きく貢献した。手がけた企業は、近代化の礎となる業種ばかり。利得や名声を求めず、時代が違う大志に殉じた七十年だった。

商工業者の声を背負って目露戦争後の偏武政治を厳しくただす姿が大正デモクラシー発火点の一つとなったこと、明治末期に日米実業家の相互交流を成功させ、民間外交の扉を開いたことも忘れられない。

没後百年を超え、中野武者は再びこの地に立ち、両の手を日本へ、世界へと広げる。

令和六年十月六目 之を建つ

中野武営顕彰会会長 佐伯 勉

像制作者 池川 直

題字揮毫 青木 幽碩

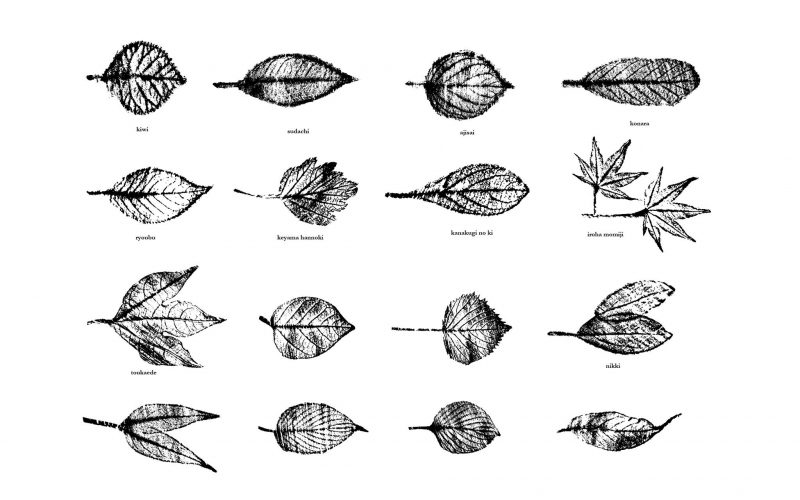

記念に香川県の写真をいくつかピックアップして掲載しておきます。香川県関連の物語を届けるしごとの記事はこちら。

中野 武営(なかの たけなか/通称:なかの ぶえい)、1848年2月7日〜1918年10月8日)は、明治・大正時代の官僚出身政治家、実業家。

香川県『独立の父』

辞職後は、大隈重信による立憲改進党結成に参加した。そして、同じく下野した河野敏鎌や北畠治房とともに東京で弁護士事務所「修進社」を設立。立憲改進党時代は、政府による弾圧により大隈重信や河野敏鎌などが脱党し、解党の危機に瀕したが、中野は断固として党活動の継続を主張し、尾崎行雄や箕浦勝人、角田真平らともに七名の事務員の一人として党運営の中枢に残った。1887年(明治20年)、愛媛県会議員となり、県会で「十州塩田組合に関する布達廃止の建議」を提案し、この建議を受けた農商務省は瀬戸内沿岸の十州における塩田の採塩制限を直ちに中止し、競争力のあった讃岐が年中採塩できるようになった。このような実力も認められ、翌1888年(明治21年)に県会議長に選任された。議長在任中、愛媛県から讃岐地方を香川県として独立させることに奔走。

香川県の分県運動はそれまでにもたびたび盛り上がったが、この時は中野武営を中心に、従兄の小田知周(おだ ともたか)、菊池武凞、片山高義ら旧藩士・改進党系が主導した。中野は、地元と連絡をとりながら東京で密に政府要人に働きかけるなど、分県運動の中心となってに奔走し、第3次香川県の設置を成功させた。この功により「香川県『独立の父』」と呼ばれる。

この「讃岐」という名前は、「狭貫」、「佐貫」などとも書き、続日本紀(しょくにほんぎ)では「紗抜」、播磨国風土記(はりまのくにふどき)では「讃芸」、正倉院文書では「讃岐」といろいろ表現されていますが、古事記、万葉集、古語拾遺(こごしゅうい)などによれば「讃岐」が一般的で、「讃(さん)」はほめる、「岐(き)」は山の姿であることから、「讃岐」は、その美しい風土をたたえて付けられた名前ではないかと考えられます。

江戸時代には、いくつかの藩がありましたが、明治4(1871)年に、廃藩置県で高松県と丸亀県ができました。 そのあと、おとなりの徳島県や愛媛県とひっついたり、はなれたりしながら、明治21(1888)年12月3日に今の香川県が生まれました。

ちなみに、「香川」(かがわ)という名前は、「香の川」から来ているといわれています。

むかし、香川の奥山に、樺川(樺河)というところがあり、その地に「樺の木」が生えていたそうです。 そこから流れる川(今の香東川 という説があります)の水に樺のいい香りが乗って流れていたことから、「香川」という呼び名が広まったそうです。

「香川」の名前の由来は、江戸時代後期の「全讃史」※という本に書かれています。

※「全讃史」は、讃岐の歴史が書いてある本です。1828年に中山 城山(なかやま じょうざん)という人がまとめました。

香川県発足 – Wikipedia

徳川時代の讃岐国には、高松藩、丸亀藩、多度津藩の3藩と、徳川幕府の直轄地である天領、津山藩の飛地が分立していた。1871年8月29日(明治4年旧暦7月14日)の廃藩置県により、高松藩は高松県、丸亀藩は丸亀県、多度津藩と天領は倉敷県、津山藩の飛地はそのまま津山県となった。

その直後に、倉敷県の管轄地が丸亀県へと移された後に、同年に高松県と丸亀県が合併されて香川県(1873年2月19日以前)が設置され、1872年(明治5年)に小豆島西部を編入して、現在の香川県(1888年12月3日以後)と同じ管轄範囲(行政区画は1888年12月3日に分割)となる。

しかし、1873年2月20日には名東県(後の徳島県)に編入されるも、2年後の1875年9月5日に香川県(1875年9月5日〜1876年8月20日)として分離されたが、翌年1876年8月21日には愛媛県に編入された。度重なる編入の度に、地理的要因や地域文化や住民意識などで食い違いが発生し、香川県として単独の県の設置を望む声が再び高まり、12年後の1888年12月3日に香川県が復活して、現在に至る。なお、1888年の香川県の分離独立を最後に、東京府と東京市の合併(1943年7月1日)や、第二次世界大戦後にアメリカの統治下に置かれた沖縄県の日本再編入(1972年5月15日)などの特殊な事例を除いて、新しい県の設置はなく、この1888年12月3日に現在の47都道府県体制がほぼ確立したことになる。

「香川県」の名称は、高松市が所属していた香川郡から取ったもので、いわば郡名を県名にしたものである。

明治から大正にかけて香川県で鉄道敷設競争が起こり、讃岐鉄道(のちの国鉄)、琴平参宮電鉄、琴平電鉄(後の高松琴平電気鉄道)、琴平急行電鉄の4社が高松 – 丸亀 – 琴平間で競って鉄道を敷設した。

香川県『独立の父』

1887年(明治20年)、愛媛県会議員となり、県会で「十州塩田組合に関する布達廃止の建議」を提案し、この建議を受けた農商務省は瀬戸内沿岸の十州における塩田の採塩制限を直ちに中止し、競争力のあった讃岐が年中採塩できるようになった。このような実力も認められ、翌1888年(明治21年)に県議会議長に選任された。議長在任中、愛媛県から讃岐地方を香川県として分県(再置)させることに奔走。

香川県の分県運動はそれまでにもたびたび盛り上がったが、この時は中野武営を中心に、従兄の小田知周(おだ ともたか)、菊池武凞、片山高義ら旧藩士・改進党系が主導した。中野は、地元と連絡をとりながら東京で密に政府要人に働きかけるなど、分県運動の中心となってに奔走し、これを成功させた。この功により「香川県『独立の父』」と呼ばれている。

「香川県独立の父」、「渋沢栄一の右腕」といわれている中野武営です。幕末の高松藩に生まれ、明治維新後は農商務省で勤務しました。後に内閣総理大臣となる大隈重信が、明治政府内で国会の開設や憲法の制定を唱えたことなどを背景に政府から追放されると、大隈に近かった武営は、尾崎行雄や前島密らと政府を去りました。その後、武営は、帝国議会に議席を得て政治家として愛媛県に編入されていた香川県の独立に尽力しました。(第3次香川県の設置)また、実業家として四国電力や百十四銀行などの香川県にある企業、さらに、みずほ銀行などといった全国的な企業まで、あらゆる組織の初期の設立や運営にも携わったほか、渋沢の後を継いで東京商工会議所の会頭もつとめ、「財界の総理」ともいわれます。その功績をたたえようと銅像が設置されたのです。

![【香川】川沿いをピンクに彩る80本の桜。湊川『河津桜ロード』 - [Kagawa] Kawazu Cherry Blossom Road](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/49092-featured-120x120.jpeg)

![【香川】ヤドンがいっぱい!ヤドン�

�園 - [Kagawa] Yadon Park](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/40110-featured-120x120.jpg)

![【香川】日本最古の三間社流造様式の神社建築。国宝『神谷神社』 - [Kagawa] National treasures "Kandani shrine"](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/47291-featured-120x120.jpg)

![【香川】ギョギョッとびっくり、さかなクントークショー in 高松 - [Kagawa 2/18] Sakana-kun Talk Show in Takamatsu.](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/50509-featured-120x120.jpeg)

![【香川】春日川の川市 – [Kagawa] River market of Kasuga river](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/49605-featured-120x120.jpeg)

![【香川 2/10-3/8】瀬戸内の豊島で暮らし、劇場を開くアーティスト「ウサギニンゲン」 – [Kagawa Feb. 10 – Mar. 8] Artist “Usaginingen” at Teshima island of Setouchi](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2019/08/usaginingen-150x150.jpg)

![【香川 2/8】「タコ」ではなく「イカ」と呼ばれる津田の凧揚げ – [Kagawa Feb. 8] Kite flying in Tsuda, known as ‘squid’ rather than ‘octopus’.](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/02/ika_kite-flying_tsuda-matsubara-150x150.jpeg)

![【香川】牡蠣消費日本一は高松市!牡蠣焼き『鹿酔庵(ろくすいあん)』 – [Kagawa] Takamatsu City is Japan’s largest consumer of oysters! Oyster Grill ‘Rokusuian’.](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/01/oyster-bbq-150x150.jpeg)

![【豊島】豊島に残る豊かな食卓 『豊島農民福音学校』- [Teshima island] The evangelistic school for farmers at Teshima island](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2018/04/teshima-nomin-fukuin-school-800x536.jpg)

![【5/27生まれ】那須与一のコボちゃん。香川育ちの漫画家・植田まさしさん – [Born 27 May] Kobo-chan, Nasu Yoichi. Masashi Ueda, manga artist who grew up in Kagawa.](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2023/05/kobochan_stone-museum-800x600.jpeg)

![【香川】1950年創業の豆菓子専門店『筒井製菓』 – [Kagawa] Tsutsui Confectionery, a specialist in bean confectionery, established in 1950.](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/02/tsutsui_mamegashi_kagawa-800x533.jpeg)

![【愛媛 10/20】お供馬の走り込み「菊間祭り」 – [Ehime 20 Oct.] Kikuma Otomouma festival](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2018/08/otomouma-800x533.jpg)

![【直島】泊まれる美術館、ベネッセハウス – [Naoshima island] Stay in the Art Museum “Benesse House”](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2020/12/Benesse-Art-Site-Naoshima-1-800x533.jpg)

![【香川 4/29公開 古墳の日】王墓山古墳(おうはかやまこふん) – [Kagawa 29 Apr Open to the public Kofun Day] Ohakayama burial mound](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2022/04/Ohakayama-burial-mound-02-800x533.jpg)

![【愛媛】西条はそば処『西條そば 甲』 – [Ehime] Saijo Soba “KINOE”](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2020/08/DSC00001-800x534.jpg)

![【香川】七宝山 観音寺の鐘楼 – [Kagawa] Bell tower of Shippozan Kannonji temple](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2021/12/Bell-tower-of-Shippozan-Kannonji-temple_kagawa-800x534.jpeg)

![【愛媛】川辺の緑化建築『新谷菖蒲園』 – [Ehime] Riverside greening architecture ‘Shintani Iris Garden’.](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2021/11/Ehime_Niiya-Iris-Garden-800x534.jpeg)

![【徳島】天空の石積み、にほんの里『高開(たかがい)の芝桜』 – [Tokushima] Takagai’s stone wall of Japanese village](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2018/04/takagai_tokushima-800x533.jpg)

![【香川】焼菓子工房 ボンボニエール – [Kagawa] Baked Confectionery Bonbonniere](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2021/05/bonbonniere_title-800x533.jpg)

![【香川】地球で冷やした冷風が吹き抜ける!高鉢山の風穴 – [Kagawa] Earth-cooled winds blow through! Blowing cave in Mt. Takahachi](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/07/Blowing-cave_fuketsu_mt-takahachi-800x533.jpg)

![【岡山】市庁舎から美術館へ。丹下建築から浦辺鎮太郎から受け継ぐ倉敷の名建築『倉敷市立美術館』 – [Okayama] The Kurashiki Municipal Museum of Art](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2025/08/panorama_kurashiki-city-museum_11-800x533.jpg)

コウザイ トシカズ

香川県独立の父『中野武営』翁.の事が紹介されていません。ご調査の上掲載を希望します。TK

(全国的に活躍の大偉人)と聞いております。宜しくお願いします。

yousakana

ご提案ありがとうございます!香川県『独立の父』、中野武営さんのこと、Wikipediaの記事の引用ですが、取り急ぎ追記させていただきました。