瀬戸内海の巡回診療船『済生丸(さいせいまる)』。医療環境が整っていない瀬戸内の島々を巡る、日本国内唯一の巡回診療船です。1962年就航。

Saisei Maru is a travelling clinic ship in the Seto Inland Sea. The only ship of its kind in Japan, the Saiseimaru is a traveling clinic ship that tours the islands of the Seto Inland Sea, where medical care is not available.

—

瀬戸内海巡回診療船「済生丸」をモチーフにしたフジテレビのドラマ『海の上の診療所』。松田翔太さんが医師役、武井咲さんが看護師役の、瀬戸内海の島々を舞台に繰り広げられるヒューマンラブストーリーです。ドラマで登場する診療船『海診丸』のモデルは、日本唯一の海を渡る診療船『済生丸』です。岡山・広島・香川・愛媛4県の瀬戸内海にある65の島々を巡回し、50年以上にわたり医療に恵まれない島の人たちの健康を守り続けています。

The Seto Inland Sea patrol clinic ship Saisei Maru is the motif of Fuji TV’s drama Umi no Ue no Ue no Saijo no Sosho (Clinic on the Sea). It is a human love story set on the islands of the Seto Inland Sea, with Shota Matsuda as a doctor and Emi Takei as a nurse. The model for the clinic ship ‘Kaishinmaru’ featured in the drama is Japan’s only sea-crossing clinic ship, the Saisei Maru. It has been patrolling 65 islands in the Seto Inland Sea in the four prefectures of Okayama, Hiroshima, Kagawa and Ehime, and has been protecting the health of the medically disadvantaged islanders for over 50 years.

参考:

瀬戸内海巡回診療船『済生丸』

ドラマ『海の上の診療所』 – Tver

瀬戸内海島嶼部での診療活動

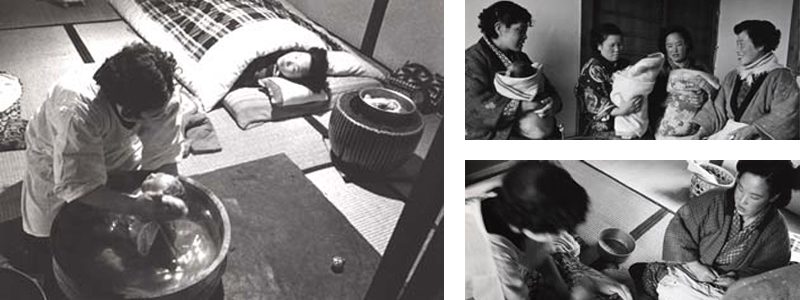

瀬戸内海には、700余りの島が点在しています。済生丸が活動している岡山、広島、香川、愛媛県の有人島は84島、そのうち医療機関のある島は39島【国土交通省離島振興計画(平成25年度~平成34年度参照)】ですが、医療機関が充実している島はわずかです。済生丸は瀬戸内海に浮かぶ63の島々を巡回して診療・検診に当たっています。 年度開始前に、関係市町や島民の要望も踏まえた年間計画を立て、約10日間のサイクルで各県を回航し、関係4県にある済生会の7つの病院のスタッフが持ち回りで乗り込み活動しています。乗り込むスタッフは、その内容によって4~12名程度、医師、薬剤師、保健師、看護師、放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、管理栄養士、MSW,事務職員と多職種にわたり、年間延べ約9000人の診療・検診を行っています。船には船長以下5名の船員が常駐し、運航、管理にあたっています。瀬戸内海巡回診療船「済生丸」理念

瀬戸内海島嶼部の 医療に恵まれない人々が 安心して暮らせるよう 医療奉仕につとめます基本方針

1)島の特性を考慮した予防医学を重視し、島民が「自分の体は自分で守る」ことを支援します

2)海をわたる病院として、近隣の医療機関と協力し、最善の治療が受けられるよう速やかな対応を行います

3)関係する行政機関と連携し、島民の医療環境の改善を図ります

4)住民との対話を尊重し、瀬戸内海島嶼部医療のあるべき姿を考えます

5)瀬戸内海に限らず国内で災害が発生したときは、災害援助診療船として、可能な限りの物的、人的緊急支援をします

6)医療関係者が、予防医学やへき地医療のあり方を学ぶ、地域医療研修の場としての役割を担います海をわたる病院

瀬戸内海巡回診療船「済生丸」は、昭和36年5月、済生会創立50周年記念事業として当時の岡山済生会総合病院の大和院長によって発案され、昭和37年12月に運航を開始しました。ちょうどこの時期は、国が、離島・山村などのへき地保健医療対策として診療所設置のほか、患者輸送車、巡回診療車等の機動力強化などを盛り込んだ第二次の計画を策定中の頃でした。当時から大和院長は、瀬戸内の島々の過疎化や高齢化は日本の50年先の縮図であるとして、島に治療医学からなる予防医学を根付かせていきたいと考えていました。彼の「無医島の人々に医療の光を」という熱い想いが済生会を動かし、国内唯一の診療船「済生丸」が誕生したのです。 現在もその意志は引き継がれ、自分の体は自分で守るという予防医学を検診の普及という形で実践し、今日に至っています。済生丸の検診で早期のがんが発見され、早期治療へ繋がり、今も島で元気に暮らしている島民の方も少なくありません。 また、「済生丸」は島民の健康を守るとともに、検診や健康教室などを通じて交流の場ともなっており、人と人との繋がりが済生丸事業を続ける原動力にもなっています。災害援助診療船としての役割

「済生丸」は、平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災の際に、災害援助船としていち早く駆けつけ、済生会の医師、看護師等がチームを組んで41日間にわたり支援活動を行いました。 同年1月18日正午頃、岡山県保健福祉部より、兵庫県からの要請があり神戸へ救援の医療班を派遣してほしい旨の連絡が入りました。陸路が寸断され時間がかかるので、海路を使っての出動を決めた「済生丸」は、翌日からの診療のため愛媛県松山港に停泊中でしたが、緊急事態を受け、診療を中断して神戸へ向かうこととしました。 18日深夜、大人用紙おむつ約6,000枚、子供用紙おむつ約10,000枚、粉ミルク約1,200㎏、ロングライフ牛乳600ℓ、生理用品約7,300個の緊急援助物資を積み込み新岡山港を出港、19日朝7時35分、神戸新港へ入港。当初、「済生丸」は岡山と神戸の間をピストン運航していましたが、陸路が開通するに伴い、船は宿泊所として神戸新港に停泊し、スタッフが船と現地の仮設診療所の間を行き来するという形に変え、2月28日まで、延108人の医師や看護師などが様々な形で支援を続けました。 「済生丸100」は海水から1日3トンの清水を造れる造水装置も備えるなど、今後、想定される南海トラフ地震等の際には、支援活動を担うことも視野に入れており、平時は検診・診療活動を続けながら万一の場合に備えています。

![【高知】魚を守る道、アイスハーバー型らせん魚道 – [Kochi] Ice Harbor type spiral fishway](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/50244-featured-120x120.jpeg)

![【小豆島 7/8】虫送り、江戸時代から島に伝わる行事 - [Shodoshima island, 8 July] The torch procession at island](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/11719-featured-120x120.jpeg)

![【香川 7/20】海に生きる人たちによって300年受け継がれてきた船渡御『皇子神社船祭り』 - [Kagawa 20 July] Over 300 years history, the boat festival of Ouji shrine](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/41120-featured-120x120.jpg)

![【香川】春日川の川市 – [Kagawa] River market of Kasuga river](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/49605-featured-120x120.jpeg)

![【小豆島 7/5】虫送り、江戸時代から島に伝わる行事 – [Shodoshima island 5 July] The torch procession at island](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2023/06/mushiokuri-shodoshima-island-150x150.jpeg)

![【6/13漁解禁!! 】讃岐うどんに欠かせない伊吹島の『伊吹いりこ』 – [13 June: Start Fishing!] “Iriko” from Ibuki Island is essential for Sanuki Udon](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2013/06/ibuki-island-150x150.jpg)

![【豊島 最終回 6/22】豊島に残る豊かな食卓 『豊島農民福音学校』- [Teshima island Last session 6/22] The evangelistic school for farmers at Teshima island](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2018/04/teshima-nomin-fukuin-school-150x150.jpg)

![【愛媛】新居大島 とうどおくり – [Ehime] Toudo festival at Ni-Oshima island](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2020/01/toudo_nioshima-island-150x150.jpg)

![【徳島】徳島県唯一の渡船『長原渡船(ながはらわたしぶね)』 – [Tokushima] Nagahara ferryboat](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2021/06/nagahara-ferry-boat-800x533.jpg)

![【愛媛】1200年以上前の物語を残す伊予灘に浮かぶ『綱掛岩』 – [Ehime] Tsunakakeiwa Rock, Mishima shrine](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2020/09/Tsunakakeiwa-Rock-800x534.jpg)

![【国の登録有形文化財】国際文化会館 – [National register of tangible cultural properties] International House of Japan](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2022/12/panorama_International-House-of-Culture-04-800x533.jpg)

![【香川】秋の七草、ハギの花が見頃。萩寺、最明寺 – [Kagawa] Beautiful Japanese clovers “Saimyoji Temple”](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2023/09/saimyoji-temple_hagi-800x533.jpeg)

![【徳島】 ゼロ・ウェイストアクションホテル『WHY』 – [Tokushima] Kamikatsu town Zero Waste Action Hotel “WHY”](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2020/12/hotel-why_kamikatsu_tokushima-800x533.jpg)

![【香川】瀬戸内を望む景勝地に堀部建築がオープン! 大串半島『時の納屋』 – [Kagawa] Kagawa] ‘Toki no Naya’, Horibe Architecture opens in a scenic spot overlooking the Seto Inland Sea!](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/07/Tokinonaya_OgushiOgushi-Peninsula-800x533.jpg)

![【高知】魚を守る道、アイスハーバー型らせん魚道 – [Kochi] Ice Harbor type spiral fishway](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2022/10/Ice-Harbor-type-spiral-fishway_Kochi-800x534.jpeg)

![【香川 5/18】春日川の川市 – [Kagawa 18 May.] River market of Kasuga river](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2022/05/Kasuga-river-Market-800x534.jpeg)

![【兵庫】瀬戸の洋上で獅子が舞う『家島天神祭』真浦の獅子舞 – [Hyogo] Lion dances over the Seto Inland Sea”Ieshima Island Festival”](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2017/07/ieshima-800x713.jpg)

![【静岡】日本初!泊まれる公園『インザパーク』 – [Shizuoka] The park to be able to stay “INN THE PARK”](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2020/12/inn-the-park-800x534.jpg)

![【香川 2025年9月頃】サンポート高松に外資系ホテルが開業予定 – [Kagawa Around Sep. 2025] New hotel will open in Sunport Takamatsu](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2022/06/sunport-takamatsu_hotel-800x533.jpeg)

![【徳島 3月下旬~5月末迄】鯉のぼり 秘境大歩危峡を泳ぐ – [Tokushima March-May]The carp streamers of Iya valley](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2018/05/iya-koinobori-800x536.jpg)

コメントを残す