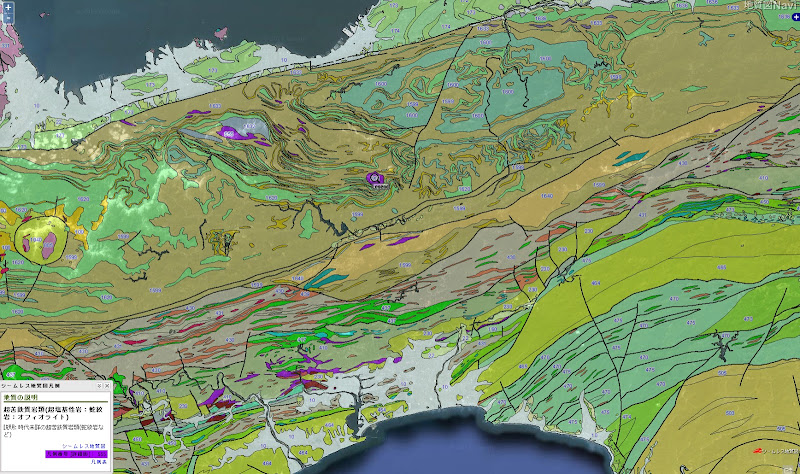

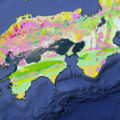

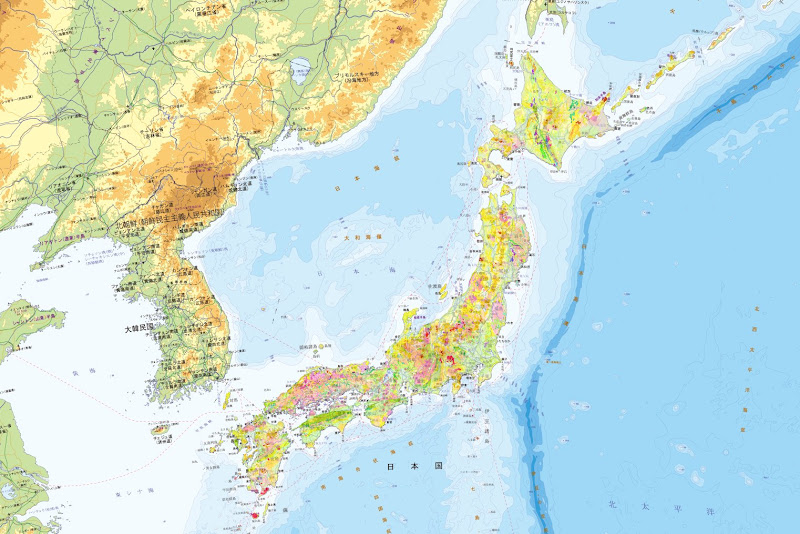

「産業技術総合研究所(産総研)」が、Webで国内の地質情報を閲覧できるサイト「地質図Navi」を試験公開中です。海洋地質図や鉱物資源図、活断層、第四紀火山、自然放射線量、農業環境などさまざまなデータを表示することが可能です。というわけで、さっそく四国や瀬戸内の地質をみてみました。

様々な時代の地層が折り重なって四国が出来上がっていることがよくわかります。このうえに川が流れ、古墳や庭園や石積みなど石の文化が生まれ、植生が乗り、地域ごとの多様な農耕文化がつくりだされていることが地質データからも読み解くことが出来ます。

The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) is currently conducting a trial run of a website called ‘Geological Map Navi,’ which allows users to view geological information about Japan online. The site displays a variety of data, including marine geological maps, mineral resource maps, active faults, Quaternary volcanoes, natural radiation levels, and agricultural environments. So, I decided to take a look at the geology of Shikoku and the Seto Inland Sea.

It is clear that Shikoku was formed by layers of sediment from various geological eras. Rivers flowed over this terrain, giving rise to stone-based cultures such as ancient tombs, gardens, and stone walls, while vegetation took root, and diverse agricultural cultures developed across different regions—all of which can be inferred from the geological data.

四国が縞模様に地層が分布しているのがわかります。

しかも、淡路島や紀伊半島、九州とも分布の縞が繋がっています。

拡大するとこんなかんじ。

それぞれの色の凡例を下に書いておきます。

北から順番に南に向かって書いてみると

年代も綺麗にグラデーションになっています。

◆ 翡翠色と◆ 灰色に塗られた

西予~四国カルスト~早明浦ダム~祖谷~神山・上勝あたりの

四国の真ん中を東西に分断する高地の

地層が最も古く、

ジュラ紀の約2億年前~1億4600万年前頃の地層が分布しています。

◆ 桃

後期白亜紀(K2)の珪長質深成岩類(新期領家花崗岩類)

説明: 約1億年前~6500万年前にマグマが地下の深いところで冷えて固まった花崗岩質の深成岩(新期領家)

◆ 淡緑

後期白亜紀(K2)の海成砂岩優勢砂岩泥岩互層

説明: 約1億年前~6500万年前に海で形成された砂岩優勢層

◆ 淡青:吉野川

後期更新世-完新世(H)の海成または非海成堆積岩類

説明: 約1万8000年前~現在までに形成された最も新しい時代の地層

◆ 緑

三波川変成岩類苦鉄質片岩(弱変成相)

説明: 約1億2000万年前~6000万年前に地下深くのやや強い圧力で形成された玄武岩起源の三波川変成岩類

◆ 翡翠色

ジュラ紀(J1-3)の苦鉄質火山岩類(付加コンプレックス中の岩体)

説明: 約2億年前~1億4600万年前の付加体中の玄武岩岩体

◆ 灰色

前-後期ジュラ紀(J1-3)の付加コンプレックスの砂岩層

説明: 約2億年前~1億4600万年前に海溝で堆積した砂岩(付加体)

◆ 黄緑

前期白亜紀-後期(K1-2)の付加コンプレックスの泥岩優勢砂岩泥岩互層

説明: 約1億4600万~8000万年前に海溝で堆積した砂岩と泥岩が繰り返す地層(泥岩が多い)

◆ 淡緑

後期白亜紀(K2)の付加コンプレックスの基質

説明: 約1億年前~6500万年前に海溝で複雑に変形した地層(付加体)

◆ 肌色

中期始新世-前期漸新世(PG2-PG3)の付加コンプレックスの等量砂岩泥岩互層

説明: 約5200~3200万年前に海溝で堆積した砂岩と泥岩が繰り返す地層(付加体)

◆ 赤

中-後期中新世(N2)の珪長質深成岩類

説明: 約1500万年前~700万年前にマグマが地下の深いところで冷えて固まった花崗岩質の深成岩

なぜ、このような縞模様になるのかは、

四国の下にはフィリピン海プレートが沈み込んでいるからだと思われます。

「付加体(ふかたい)」と言って海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込む際に、

海洋プレートの上の堆積物がはぎ取られ、陸側に付加していきます。

日本列島の多くの部分はこの付加体からなると一般的に言われています。

高知県沖の南海トラフでは、

フィリピン海プレートが日本列島の下に沈み込んでいて、

四国沖では新たな付加体がつくられ続けています。

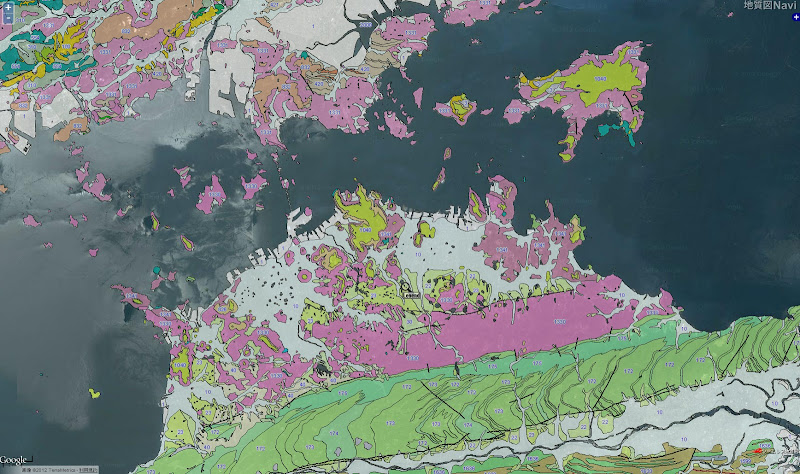

香川県の地層。

小豆島の寒霞渓や、屋島のてっぺん、讃岐平野のおむすび山の山頂などは、

約1500万年前~700万年前に噴火した火山の岩石(安山岩・玄武岩類)でできています。

四国北部と中部にはジュラ紀(約2億年前~1億5000万年前)の付加体、

四国南部には中生代白亜紀(約1億4000万年前~6500万年前)~新生代古第三紀(約6,500万年前~2,300万年前)の付加体。

中生代白亜紀から新生代古第三紀にかけて形成された典型的な付加体は、

「四万十層群」とよばれる千葉県の房総半島から沖縄本島まで長さ1,800kmにもわたる巨大な帯状の地層で

四国では四国南部に分布しています。

愛媛県と高知県の堺にある四国カルストの石灰岩は、

温かい海で形成されたもので、サンゴや石灰藻などの化石がでてきます。

吉野川沿いの地層は、約1万8000年前~現在に形成された最も新しい地層だそうです。

その北側の淡緑の、約1億年前~6500万年前に海で形成された砂岩優勢層の帯が

四国から淡路島まで繋がっているのがよくわかります。

国内の地質図を誰もが簡単に利用できるウェブサイトを提供 – 産総研

・国内の地質図や様々な地質情報を快適な操作で高速に表示可能

・地図利用に標準的な形式の地質図データ配信によりデータ活用が容易に

・企業や教育現場における詳細な地質情報の利用を促進開発の社会的背景

東日本大震災を経て多くの人々の中で、地盤の安定性や活断層の評価、地層に含まれる化学成分など地質に対する関心が高まっている。産総研では20万分の1スケールで日本全国の地質を表現した日本シームレス地質図を2005年よりインターネットを通じて公開しており、地盤調査や土地評価など様々な場面で活用されている。しかし、20万分の1スケールでは十分ではない細かな地域の詳しい地質や、断層、地盤の化学成分など更に詳細な地質情報を知りたいという要望もたびたび寄せられてきた。

産総研では、地質図として日本全国の詳細な地質情報の整備を進めている。地質図は、産総研地質調査総合センターの前身である旧地質調査所により明治期から長い年月をかけ整備され、現在も最新の地質学の知見を反映し発行・改訂が続けられている国土の基本情報である。しかし、これらのほとんどが印刷による出版物であるため、地質情報を利用するためには書庫の膨大な資料から地質図を探し出す必要がある。また地質専門家以外の一般の人にとっては多数の地質図にアクセスすること自体が難しい状況であった。そこで、インターネットを通じて産総研の地質情報を利用できるシステムを整備することで、誰もが自由に地質情報を活用できる環境の構築を目指した。これにより、業務や研究で地質情報を扱う利便性が向上するのみならず、各地の自然教育活動や学校教育の場での地質情報を活用した活動などの品質の向上も期待できる。

地質図を誰でもブラウザで見られるサイト「地質図Navi」 産総研が開発 – はてなブックマークニュース

独立行政法人「産業技術総合研究所」(産総研)は、Webブラウザ上で国内の地質図や地質情報を閲覧できるサイト「地質図Navi」を11月1日から試験公開しています。タブレット端末やスマートフォンのブラウザでも利用可能です。

![【香川】川沿いをピンクに彩る80本の桜。湊川『河津桜ロード』 - [Kagawa] Kawazu Cherry Blossom Road](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/49092-featured-120x120.jpeg)

![【香川 4/20】アスパラ大騒ぎ 2025 - [Kagawa Apr. 20] Aspara Osawagi 2025](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27191-featured-120x120.jpg)

![【愛媛】網掛岩(つなかけいわ) 三島神社 – [Ehime] Tsunakakeiwa Rock, Mishima shrine](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/46732-featured-120x120.jpg)

![【香川】春日川の川市 – [Kagawa] River market of Kasuga river](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/49605-featured-120x120.jpeg)

![【香川】ちょうさが集まる瀬戸内の秋祭り「白羽神社 秋祭り」 – [Kagawa] Shrine Autumn Festival with CHOUSA at Setouchi](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2015/09/DSC_01051-800x536.jpg)

![【愛媛 1/12(月)】新居大島 とうどおくり – [Ehime 1/12(Mon.)] Toudo festival at Ni-Oshima island](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2020/01/toudo_nioshima-island.jpg)

![【香川】瀬戸内を望む堀部安嗣建築! 大串半島『時の納屋』 – [Kagawa] Kagawa] ‘Toki no Naya’, Yasushi Horibe Architecture, overlooking the Seto Inland Sea!](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/07/Tokinonaya_OgushiOgushi-Peninsula-800x533.jpg)

![【小豆島】ぷりっぷりの食感に感動!『なかぶ庵』さんの生そうめん – [Shodoshima island] Somen noodles (fine white noodles) “Nakabuan”](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2022/03/nakabuan_shomen_shodoshima-island_index-800x533.jpg)

![【閉店】多くの芸術家が愛した讃岐料理「まいまい亭」 – [Closed] Maimai-tei, rendezvous for artists](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2018/12/hirarani-isamu-noguchi-800x534.jpg)

![【高知】夜の牧野植物園 – [Kochi] Night botanical garden of Makino](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2016/08/nightmakino-800x536.jpg)

![【香川】ふわふわもちもちの発酵生地ドーナツ 『コポリドーナツ』 – [Kagawa] COPOLI DOUGHNUTS](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2022/09/copoli-Donuts.jpeg)

![【香川】循環をテーマにしたライフスタイルショップ『アジサーキュラーパーク』 – [Kagawa] AJI CIRCULAR PARK](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2022/11/AJI-CIRCULAR-PARK-800x533.jpg)

![【香川県指定民俗文化財】白鳥神社の虎獅子『虎頭の舞』 – [Kagawa] The Tiger Dance of Shirotori shrine](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2021/10/Lion-Dance-of-Shirotori-shrine-800x533.jpeg)

![【広島】基町(もとまち)高層アパート – [Hiroshima] Motomachi Apartments Hiroshima city](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/01/panorama_hiroshima-800x533.jpg)

![【徳島】果樹園がつくる20種類以上の無添加シロップ『川添フルーツ』 – [Tokushima] Kawazoe Fruit](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2021/02/kawazoe-fruit_tokushima_small-800x533.jpg)

![【長期休業】贈り物に本を。海辺の倉庫街にある写真集専門の本屋「BOOK MARÜTE」 – [Long-term closure] Bookstore for photographers](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2014/02/marute-800x536.jpg)

![【閉店】喫茶店『馬区(ばく)』 – [Closed] Coffee shop “BAKU”](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2020/10/baku-800x534.jpg)

![【香川】毎朝焼き立て!高松のスコーン専門店『grain. (グレイン)』 – [Kagawa] Freshly baked scone “grain.”](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2017/01/DSC_8980-1024x683-1-800x534.jpg)

![【香川】酵母と食べ事『ジャンキーノンキー』 – [Kagawa] breads and meals yeast based on wheat flour “Junky Nonky”](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2023/07/junky-nonky-01-800x533.jpeg)

![【香川】日本最古の三間社流造様式の神社建築。国宝『神谷神社』 – [Kagawa] National treasures “Kandani shrine”](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2025/08/kandani-shrine_kagawa-800x534.jpg)

![【香川】船越八幡神社のオトグイ神事 – [Kagawa] Otogui ritual at Funakoshi Hachiman Shrine](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/12/otogui_mitoyo_kagawa-800x533.jpg)

0 Comments

1 Pingback