宮島さん。広島の厳島神社の還元祭に呼応して行われる、愛媛県今治市桜井の藁船流し

Miyajima-san. Straw boat floating in Sakurai area, Imabari city, Ehime, in response to the Itsukushima Shrine in Hiroshima.

広島県厳島神社の管絃祭から、愛媛県今治市桜井の厳島神社へ。 旧暦6月17日に厳島神社で行われる、管絃祭(かんげんさい)。それと同じ日に、瀬戸内海の対岸、愛媛県今治市桜井にある厳島神社では、「藁船流し」という祭礼行事が行われます。 興味深いのは、精霊流しのように藁でつくった舟を岸から流すのではなく、なんと自ら泳いで沖100mのところに浮かぶ御座船まで運ぶのです。 そして、お祓いの太鼓のリズムが、四拍子のドラムのようで不思議でした。

「宮島さん」は、愛媛県今治市桜井で毎年旧暦6月17日に行われる伝統行事で、7歳までの男児の健やかな成長と海上安全を祈願して、手作りのわら舟を瀬戸内海に流す祭りです。網敷天満宮境内にある厳島神社分祠の祭礼で、広島の厳島神社の「管絃祭」を模して始まったものです。

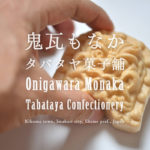

舟は長さ約1m、直径20cmほどのわら束を針金で組み立てたもので、赤い月や鳥居、松、波の模様、子どもの名前などが描かれ、色とりどりの装飾が施されます。かつては各家庭で作られていましたが、現在は地域の有志職人が技術を受け継いで制作しています。

当日は家族三世代が集い、祈願を受けた後に男児の父親が舟を担いで海へと運び、沖から流すという、厳かで心温まる儀式が行われます。行燈の火に照らされて砂浜に並ぶ舟の光景や、海に浮かぶ無数の灯りは幻想的な夏の風物詩として多くの人々を魅了しています。

Miyajima-san is a traditional festival held annually on 17 June of the lunar calendar in Sakurai, Imabari, where handmade straw boats are floated out into the Seto Inland Sea to pray for the healthy growth and safety at sea of boys up to the age of seven.It is a festival of the Itsukushima Shrine branch shrine in the precincts of Amishiki Tenmangu Shrine, and was started in imitation of the ‘Kangensai’ festival at Itsukushima Shrine in Hiroshima.

The boats are approximately 1 m long and 20 cm in diameter, assembled from straw bundles with wire, and decorated with a red moon, torii gate, pine trees, wave patterns and children’s names in a variety of colours.In the past, they were made by each family, but nowadays volunteer craftsmen from the local community have taken over the skills to make them.

On the day of the festival, three generations of the family gather to pray, after which the father of the boy carries the boat out to sea and floats it out to sea, in a solemn and heart-warming ceremony.The sight of the boats lined up on the beach lit by andon lanterns and the countless lights floating on the sea attract many people as a fantastic summer scene.

宮島さん

場所:厳島神社(綱敷天満境内社 / 愛媛県今治市桜井6-2) [Google Maps]

日程:旧暦6月17日

Miyajima-san

Location: Itsukushima Shrine (Tsunasugi Tenmangu Shrine / 6-2 Sakurai, Imabari City, Ehime Prefecture) [Google Maps]

Date: 17th day of the 6th month of the lunar calendar

2025/07/11撮影

志島ヶ原(ししまがはら)と綱敷天満宮(つなしきてんまんぐう)

ここ志島ヶ原は、綱敷天満宮を中心として約11haに展開する白砂青松の海浜で、約3,000本もの老松が茂る国指定の名勝です。綱敷天満宮は、菅原道真(すがわらのみちざね)公が太宰府(だざいふ)に左遷される途中、暴風のため、志島ヶ原の東ノ江に漂着した際、村人たちが漁船の綱を丸く巻いて敷物としたことから、その名がついたの言われ、道真公が濡れた衣を干したという岩が、衣干岩(きぬぼしいわ)として、今のその名残をとどめています。

国指定 名勝 志島ヶ原

「こち吹かば 匂いおこせよ梅の花 あるじなしとて春な忘れそ」

藤原氏が全盛をきわめ平安文化が最盛に達したころ右大臣菅原道真は天皇の信頼をうけながら、藤原氏の告げ口によって 遠い九州の太宰府に流されることとなった。都を出発して桜井の沖にさしかかった時 浜がにわかに荒れてやっと志島ヶ原にたどり着いた。 里人たちは菅公の身に何事もなかったのをよろこび船の舳綱を巻いて敷物にしてお迎えしたので網敷天満神社の名がつけられたといわれている。

境内の広さは約11万平方メートル約3千本の黒松の巨木と白砂青松の景勝地である。海岸近くには官公ゆかりの衣土岩や筆塚・記念碑などがある。海岸側には幕末の黒船に備えた台場跡があり、安政二年乙卯六月成の碑が残っている。また桜井名物として名高い エビ・カニの料理がある。近年梅林などが育てられ環境が整備されて夏の海水浴の客も多く、前に燧灘(ひうちなだ)、後に世田山など史跡を控えて四季折々の眺めはまた格別である。

1941年(昭和16年)2月21日 文部省指定 志島ヶ原振興会

愛媛県今治市桜井、厳島神社

藁舟(わらふね)

平市島(へいちじま)。浜桜井(はまさくらい)の海岸から東約4kmの沖にあり、その東に小平市(こべいち)島が並んでいる。明治初年の「地理図誌稿」には「平市島 海岸ヲ距ル東一里三町ニ在リ、周廻十九町廿三間、島中畑三反二畝十四歩、高二石五斗九升七合」とみえる。標高約100mの頂上は平坦になっている。戦国期には来島村上氏の海賊城であった。「河野分限録」に、野間(のま)郡来島(くるしま)城・越智(おち)郡平地島(へいちじま)城・野間郡怪島(けしま)城・野間郡高仙山(たかせんざん)城四ヵ所の城主として村上出雲守通康(来島通総の父)の名があげられている。平市島(へいちじま)とは? 意味や使い方 – コトバンクより

白壁岩。

ハマゴウ(浜栲/浜香)。シソ科ハマゴウ属の常緑小低木で砂浜などに生育する海浜植物。和名ハマゴウは、一説には葉を線香の原料にしたことから「浜香」の名が生まれ、これが転訛してハマゴウになったといわれる。植物分類学者の牧野富太郎の説によれば、「これは、その実をホウと呼んで薬用にしているところからハマホウが転じたものだろう」としており、『牧野植物図鑑』ではそのとおり「ハマホウ」として記載し、一名をホウ、ハマボウと載せている。木全体にミントやユーカリのような香りがあり、古来からハーブのように親しまれる。昔は、葉をいぶして蚊遣りに用いたり、あるいは香として用いられた。

志島ヶ原

志島ヶ原は菅原道真が大宰府に流される途中に嵐に遭い漂着した地である。道真が嵐の中で無事に陸にたどり着きたいと目指したことが「志島」の由来とされる。昭和16年に国の名勝地に指定され、昭和62年に日本の「白砂青松百選」に指定された。約11haの広大な敷地には約2500~3000本のクロマツやアカマツ、アイグロマツの老木が立ち並び、まさに白砂青松と呼ぶにふさわしい景色が広がる。志島ヶ原の海岸には黒船襲来に備えてつくられた台場の跡があり、そこから望むひうち灘には平市島や小平市島などが浮かぶ。志島ヶ原は梅の名所であり、約1500本の梅が植えられた梅林では、毎年2月下旬に「梅花祭」が開催される。梅林の遊歩道は、菅原道真を祀る綱敷天満宮へと続く。この美しい志島ヶ原を守るために地元の桜井中学校の生徒や志島ヶ原の保存管理を行う志島ヶ原保護協会の方々により清掃や植樹が続けられている。長年大切に守られてきた美しい松林は、今も地域の人々の手によって支えられている。厳島神社 宮島さん

桜井の夏には7歳までの男児の健やかな成長を願い、長さ1mほどのわら舟を瀬戸内海に流す「宮島さん」の伝統行事がある。綱敷天満宮の敷地内にある厳島神社の祭事であり、本社の管絃祭に合わせて毎年旧暦の6月17日に行われる。海に流すわら舟は、直径20cmほどのわら束と針金を組み合わせて作られ、帆や舵、国旗の装飾がされている。帆には男児の名前とともに鳥居、松、波、赤い月が描かれ、ニシノ岩にあった鳥居や志島ヶ原の松などが表されている。わら舟は、かつて各家庭で作られていたが、現在は有志の職人が伝統技術を受け継ぐ。夕方になると男児とその家族、3世代が集まり、舟と共に祈願を受ける。舟にのる行燈には火が灯され、砂浜に並ぶ舟々が赤い光に包まれる。男児の父がわら舟を砂浜まで担ぎ、沖まで泳いで運んでいく。子どもたちは真剣な眼差しでその背中を見つめ、父の手を離れたわら舟は風を受け大海原を進む。いくつもの灯りが暗いひうち灘を小さく照らし、波に揺られる風景は幻想的だ。ひうち灘の植物

ひうち灘に面して約8㎞にわたって広がる桜井海岸には、瀬戸内海の多種多様な海浜植物がみられる。そのなかでも淡い紫色の小さな花をつけるクマツヅラ科のハマゴウの群生は目を惹く。ハマゴウは古くから人々の生活の中に根付いてきた植物の一つである。葉は燃やして香とし、果実は鎮痛・鎮静作用がある漢方薬の材料として使われてきた。戦前は砂防を目的として全国に広がり、7月から9月にかけてその姿を見ることができる。砂浜には、全国に分布するハマヒルガオや本州関東以南のハマユウ(ハマオモト)などが顔をのぞかせる。桜井海岸よりさらに北、織田ヶ浜では絶滅危惧種のハマビシがみられる。ハマビシは砂浜の減少より個体数が減りつつある貴重な植物であり、黄色い五枚の花弁を持つハマビシが咲くのは、環境の整った砂浜の証である。これらの花々は晩夏から中秋まで人々の目を楽しませる。海水浴も終わり、小さな花々を探して静かな渚を歩く-桜井海岸の楽しみの一つである。

祭礼を盛り上げる藁船流し

平成18(2006)年に近田利勝氏が作成した藁わら船ぶねの由来書によれば、大正初期に〝余興で仮船を造り点火して数百を流し神に奉るという行事〟があって盛観を極めたようです。男子の生まれた家が、その子が7歳になるまでに流すという6風習でした(2歳は流さないとも)。 では、現在の祭礼行事の様子ですが、令和5(2023)年は8月3日の開催となり、午後7時から社殿で綱敷天満神社の氏子総代と桜井漁協の関係者が集い祭典を執り行いました。7時半頃からは、外の祭壇前で奉納船と奉納者のお祓いが行われ、それを終えると波打ち際まで父親が藁船を担いで運びます。そして、行あん燈どんの蝋ろう燭そくに火をともし、約100m沖に碇泊する御座船(漁船)近くまで泳いで渡すのです。その後は、風や潮流の力に任せて、藁船は沖へと流されていきます。奉納者には法人・団体もありますが、多くは数え7歳までの男児のいる家庭で、子供の健やかな成長を願います。 船の外見は、和船をイメージした全長1.0〜1.5mの大きさで、近郷で収穫された裸麦の藁を用いています。帆柱に掲げた紙製の帆には赤い鳥居と松が描かれ、「奉納 厳島神社」の文字と男児の名前(船名)が記されます。また、灯りをともす行燈を船体中央に載せ、船首の水み押よしには分け御み霊たまを宿した御ご幣へいが装着されます。

菅原道真公が筑紫へ下向の時風波の難により当地へ流着され、郡司越智息利ら里人と共に道真公の至誠に接し、後に片身の神像を素波神と称して奉祀した。伊予旧記によれば天慶5年9月25日の創建と伝えられている。元弘3年9月25日国主伊予守越智通村より神殿の再建と神田の奉納があり、河野一門の崇敬篤く、天慶5年素波神を綱敷天満宮と改称した。正徳2年神仏分離により荒神社に合祀したが、享保5年6月28日松山藩主松平隠岐守により現在の地に社殿を建立した。

祭神は菅原道真公で、千年以上の信仰の歴史があり、江戸時代に本殿が建てられたと伝えられています。道真公が藤原時平の策略によって大宰府の役人として左遷される途中、風波のため志島ヶ原の東入江に漂着しました。そのとき村人たちが漁船の綱を丸く敷いてもてなしたのが社名の起源だといわれています。

![【香川】川沿いをピンクに彩る80本の桜。湊川『河津桜ロード』 - [Kagawa] Kawazu Cherry Blossom Road](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/49092-featured-120x120.jpeg)

![【香川】高松の素敵な本屋まとめ - [Kagawa] Wonderful book shops at Takamatsu city](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/43920-featured-120x120.jpg)

![【香川】国の重要文化財『小比賀家住宅』 - [Kagawa] National Important Cultural Property "Obika Family House"](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/47277-featured-120x120.jpg)

![【香川 4/20】アスパラ大騒ぎ 2025 - [Kagawa Apr. 20] Aspara Osawagi 2025](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27191-featured-120x120.jpg)

![【香川】春日川の川市 – [Kagawa] River market of Kasuga river](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/49605-featured-120x120.jpeg)

![【愛媛 10/20】お供馬の走り込み「菊間祭り」 – [Ehime 20 Oct.] Kikuma Otomouma festival](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2018/08/otomouma-150x150.jpg)

![【愛媛 国の登録有形文化財】今治ラヂウム温泉 – [Ehime / National tangible cultural property] Imabari Radium Hot Spring](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2022/12/imabari-radium-hot-spring-1-150x150.jpeg)

![【小豆島 11/9】狂言・農村歌舞伎公演 in 棚田の里(瀬戸内国際芸術祭) – [Shodoshima island Nov. 9] Kyogen and Rural Kabuki Performance in Tanada no Sato (Setouchi International Art Festival)](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2014/08/nousonkabuki-800x536.jpg)

![【徳島】なると金時の木内農園 – [Tokushima] Sweet potato “Naruto Kintoki” of Kinouchi farm](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2016/03/DSC_5376-800x534.jpg)

![【香川県指定民俗文化財】白鳥神社の虎獅子『虎頭の舞』 – [Kagawa] The Tiger Dance of Shirotori shrine](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2021/10/Lion-Dance-of-Shirotori-shrine-800x533.jpeg)

![【香川】ダブルダイヤモンド讃岐富士 – [Kagawa] Double Diamond Mt. Sanukifuji](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2021/08/Double-Diamond-Mt.-Sanukifuji-800x533.jpg)

![【香川】仏生山のスパイス系カレー『ヒッカリー』 – [Kagawa] Spicy curry “hiccurry” at Busshozan](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2019/11/hiccurry_curry-busshozan-800x534.jpg)

![【香川】船越八幡神社のオトグイ神事 – [Kagawa] Otogui ritual at Funakoshi Hachiman Shrine](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/12/otogui_mitoyo_kagawa-800x533.jpg)

![【女木島 8/2-3】島の神様に捧げるお祭り『住吉神社大祭』 – [Megijima island 2-3 Oct.] The shrine festival at Megijima island](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2017/08/megi-island-festival-800x533.jpg)

![【香川】栗林公園の梅。江戸時代から親しまれてきた梅園 – [Kagawa] Ritsurin Garden Japanese Apricot Trees](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2021/02/UME_Japanese-Plum_Ritsurin-Garden-800x533.jpg)

![【愛媛 国の登録有形文化財】浦辺鎮太郎さん設計『西条栄光教会』クリスマス – [Ehime / National Tangible Cultural Property] Saijo Eiko Church](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2021/11/Saijo-Eiko-Church-800x534.jpeg)

![【愛媛 8/14】五反田の柱祭り – [Ehime, 14 Aug.] Gotanda’s Pillar Festival](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2025/08/panorama_hashirafes_yawatahama_ehime_01-800x533.jpg)

![【香川】瀬戸内を望む堀部安嗣建築! 大串半島『時の納屋』 – [Kagawa] Kagawa] ‘Toki no Naya’, Yasushi Horibe Architecture, overlooking the Seto Inland Sea!](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2024/07/Tokinonaya_OgushiOgushi-Peninsula-800x533.jpg)

![【岡山】市庁舎から美術館へ。丹下建築から浦辺鎮太郎から受け継ぐ倉敷の名建築『倉敷市立美術館』 – [Okayama] The Kurashiki Municipal Museum of Art](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2025/08/panorama_kurashiki-city-museum_11-800x533.jpg)

![【愛媛】宮島さん。桜井・厳島神社の藁船流し - [Ehime] Miyajima-san. Straw boat floating in Sakurai, Imabari city](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2025/07/miyajimasan_sakurai-itsukushima-shrine-1-973x649.jpg)

コメントを残す