日本を代表する民俗学者の一人、宮本常一さん。

宮本常一 – Wikipedia

山口県周防大島に生まれる。大阪府立天王寺師範学校(現大阪教育大学)専攻科卒業。渋沢敬三に見込まれて民俗学の道に入り、戦前から高度成長期まで日本各地をフィールドワークし続け(1200軒以上の民家に宿泊したと言われる)、膨大な記録を残した。宮本が所属したアチックミューゼアムは、後に日本常民文化研究所となり、神奈川大学に吸収されて網野善彦の活動の場となった。

柳田国男とは異なり、漂泊民や被差別民、性などの問題を重視したため、柳田の学閥からは無視・冷遇されたが、20世紀末になって再評価の機運が高まった。益田勝実は宮本を評し、柳田民俗学が個や物や地域性を出発点にしつつもそれらを捨象して日本全体に普遍化しようとする傾向が強かったのに対し、宮本は自身も柳田民俗学から出発しつつも、渋沢から学んだ民具という視点、文献史学の方法論を取り入れることで、柳田民俗学を乗り越えようとしたと位置づけている、(新版は、『説話文学と絵巻ほか 益田勝実の仕事1』に収録、ちくま学芸文庫)。

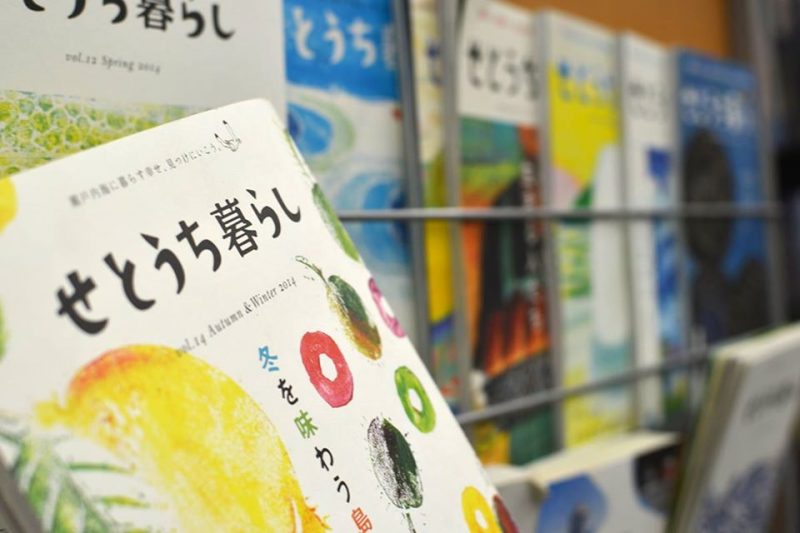

宮本が残した調査記録の相当部分は、未來社から刊行されている『宮本常一著作集』(「第50巻 澁澤敬三」が、2008年に刊行)に収められているが、ここに収められていないものも少なくない。論文「瀬戸内海の研究―島嶼の開発とその社会形成‐海人の定住を中心に」の研究と、これまでのフィールドワークの業績のため1961年に東洋大学より文学博士号を授与されている。

より大きな地図で 尾道 しまなみ海道写真展 を表示

![【小豆島 7/8】虫送り、江戸時代から島に伝わる行事 - [Shodoshima island, 8 July] The torch procession at island](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/11719-featured-120x120.jpeg)

![【香川】春日川の川市 – [Kagawa] River market of Kasuga river](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/49605-featured-120x120.jpeg)

![【高知】魚を守る道、アイスハーバー型らせん魚道 – [Kochi] Ice Harbor type spiral fishway](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/50244-featured-120x120.jpeg)

![【小豆島 7/5】虫送り、江戸時代から島に伝わる行事 – [Shodoshima island 5 July] The torch procession at island](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2023/06/mushiokuri-shodoshima-island-150x150.jpeg)

![【小豆島 10/16】池田の桟敷。江戸時代に築かれた石垣でみる秋祭り – [Shodoshima Oct. 16] The autumn festival at stone wall in Shodo island](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2014/09/shodoshima-festival-Autumn-150x150.jpg)

![【小豆島・豊島】小豆島・豊島 秋祭りまとめ – [Shodoshima Teshima] The autumn shrine festival](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2016/10/shodoshima-festival-150x150.jpg)

![【小豆島 9/29】江戸時代から残る小豆島の農村歌舞伎 – [Shodoshima island Sep. 29] Farmers’ Kabuki of Shodoshima island](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2014/08/nousonkabuki-150x150.jpg)

![【高知】おやつの神さまが集まるイベント「おやつ神社」 – [Kochi] OYATSU JINJYA(Shrine)](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2017/10/oyatsu-shrine-800x534.jpg)

![【香川】マンゴー農園のフルーツカフェ「アンファーム」 – [Kagawa] Fruit Farmers’ Cafe “ANN FARM”](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2022/07/ann-farm_mitoyo-cafe-800x534.jpeg)

![【香川】サウナシュラン2024で全国10位!1300年前の古代サウナ「塚原のから風呂」 – [Kagawa] ”Tsukahara Karafuro” Ancient SAUNA of Tsukahara, Sanuki city](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2019/03/karafuro-tsukahara-1-800x533.jpg)

![【徳島 公共建築百選】増田友也設計『鳴門市文化会館』 – [Tokushima: 100 public buildings] “Naruto City Cultural Hall” designed by architect Tomoya Masuda](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2022/06/Naruto-City-Cultural-Hall-800x506.jpg)

![【香川 5/18】春日川の川市 – [Kagawa 18 May.] River market of Kasuga river](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2022/05/Kasuga-river-Market-800x534.jpeg)

![【徳島】鮮魚のスモーク専門店『日和佐燻製工房』 – [Tokushima] Hiwasa Smokehouse](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2021/06/hiwasa-kunsei-koubou_hiwasa-smokehouse-800x533.jpeg)

![【香川】20種・1500株のあじさい。花の寺『勝名寺』 – [Kagawa] Flowery Shōmyōji temple](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2018/06/shomyoji-temple-ajisai-800x534.jpg)

![【豊島 最終回 6/22】豊島に残る豊かな食卓 『豊島農民福音学校』- [Teshima island Last session 6/22] The evangelistic school for farmers at Teshima island](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2018/04/teshima-nomin-fukuin-school-800x536.jpg)

![【徳島】日本三奇橋・国指定重要有形民俗文化財『祖谷のかずら橋』 – [Tokushima] Important Tangible Folk Cultural Properties “Iya Vine Bridge”](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2012/02/Iya-Vine-Bridge.jpg)

![【徳島】サーフィンとコーヒーをこよなく愛すマスターのお店『とよとみ珈琲』 – [Tokushima] Toyotomi Coffee](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2020/04/toyotomi-coffee.jpg)

![【国の登録有形文化財】国際文化会館 – [National register of tangible cultural properties] International House of Japan](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2022/12/panorama_International-House-of-Culture-04-800x533.jpg)

![【香川】国の史跡、四国最大級の古墳『富田茶臼山古墳』 – [Kagawa, National historic site] Tomida Chausuyama Ancient Tomb](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2021/01/Tomitachausuyama-kofun_title-800x533.jpg)

0 Comments

1 Pingback